邢顯博

余暉脈脈情悠悠

晏安瀾一生為官清正廉潔,況任一般京官,靠薪俸生活。他記述道:“京曹本清苦,個人凡尺布斗粟,皆薄錄其出入,不敢稍費。甘旨所余,悉以分給諸弟(皆務農),雖一枚銅錢不自私。”個人除購書外,沒有私產,居京官數十年沒有購置房屋,先擠在同僚的院子中,后僦居商山會館。

“會館”,指同省或同府州的人在京城設立的機構。商山會館相當于今天商洛市駐京辦事處,主要以館址的房屋供商洛同鄉去京辦事聚會或暫住。這里是家鄉的標志,晏安瀾愛祖國,更熱愛家鄉。光緒二十六年七月,八國聯軍攻進北京,“都門沸羹,車駕巡狩,萬騎而西避亂者十室九空”。晏急與同僚攜眷屬出京,又陷義和團楊三匪窟,幸得舊仆郭祥救出,權宜躲在北辛庵村中。當獲知慈禧太后與光緒皇帝移駕西安后,即取道山西大同,抵西安朝廷駐地,被任為戶部提調。次年(1901)七月,當他隨皇帝車鑾回京后,發現八國聯軍劫后的商山會館破敗不堪,“即斥資改造,視若私第,雖數千金不吝”。就是說,他為修復商山會館,慷慨地掏了數千兩銀子。

他關懷家鄉辦學,光緒三十一年(1905)鎮安東關安業書院修繕時,特捐銀并擔任監修。上世紀八十年代拆除書院時,筆者見大梁上赫然寫著“監修:三品銜記名道晏安瀾”的朱色大字。光緒末年,蒲城發生縣官拘捕進步學生、延長油礦被外國控制事件,晏安瀾聯系陜西籍京官奔走呼吁,讓朝庭革了蒲城縣令職,并為延長油礦自主生產制定出新的方案。

晏安瀾為人謙虛謹慎低調,因父母亡故及送亡妻吳氏由西安返家鄉魯家灣安葬期間,不進本縣衙門,不參與地方公務,不穿官服,不坐轎騎馬,不向人們擺架子。一次歸家途中,同窗學友焦永田知道后在張家坪迎候,見到衙役官轎到來,便高興地求見“晏老爺”。仆役卻告訴他:“晏老爺不在轎中。”焦某不信,掀起轎簾,只見座位上僅有一襲朝服。又候了一會兒,才見晏安瀾便衣長衫跚跚趕來,遂邀至家中敘舊。問起緣由,安瀾笑答:“我回家是私事,見父老鄉親,怎么能騎馬坐轎擺威風呢?朝服,那可是國家的法度呀。”

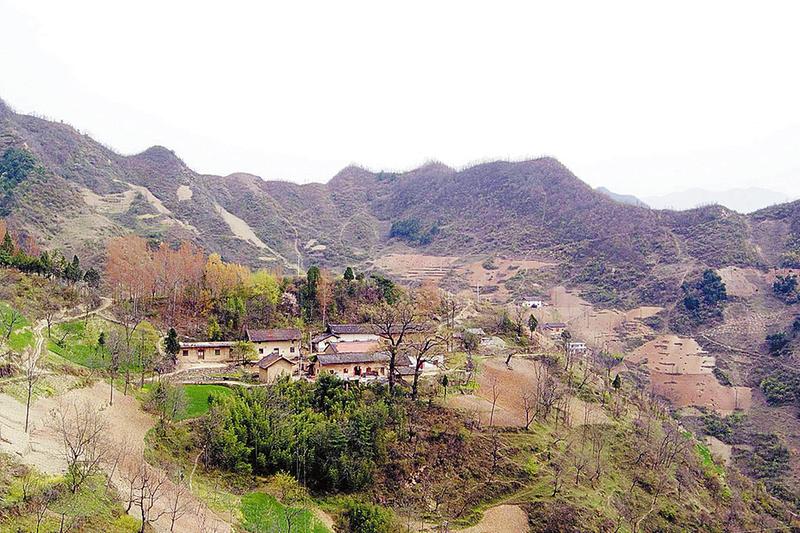

塔云山有個放馬坡,流傳著晏安瀾與主持道士的故事。塔云山怎么和一名京官攀上關系呢?這要從祖國傳統文化說起。孝為百善之首,當時,官員父母亡故,必須回家“丁憂”守孝270天。個別官員因政事要務脫不開身的,須由皇帝特許才能減少守孝時間。忙碌的晏安瀾,也只有這段時間才去逛逛家鄉的名勝塔云山,到了這里,他才領略到域外仙境給人的超脫。雖然這座道觀的建筑并不完備,但有這份靜謐就夠了,無怪老子崇尚“無為”。然而,他是個閑不住的人,通過交談,深為道士成明達的慕道興山精神感動。青年的成明達就仰慕道教,15歲起三次割臂療親,44歲便攜帶私財落身塔云山,整日草鞋爛衫,自耕自樵,艱苦地逐步恢復了明清以來破敗的山寺神像,贖回了廟地。但日前山寺困難重重,建不起接待香客的公館;成道年事已高,日后圓寂坐化之處恐遭地方干涉。晏安瀾崇尚同情這種熱心社會事業的人,暗下決心要扶持一下塔云山,于是給陜西巡撫寫了一封求援信。

不久,一批馱著陜西巡撫贈送資財的騾馬扺達塔云山,靠著這批資財,這里才新修起公館。晏安瀾高興地為公館題寫了“塔云仙館”四字橫額,并為之配聯曰:“五千言為道德宗,玉振金錚,今古乾坤真橐和;百二關乃神仙藪,鸞翔鳳翥,漢唐宮闕此蓬瀛。”至今輝映云畔。因當時騾馬放牧在坡上,故當地人今稱放馬坡。此后,他在進京之前,又匆忙約集倪、陳、聶、熊等姓鄉紳代表至山上會面,對這些鄉紳講道:“自古有功高僧坐化(亡時坐黃缸中,僧道的一種葬儀)寺廟,已成定例。成道等同開山之祖,可立塔在五福樓左右。”大家都贊同。晏安瀾遂揮就一紙成明達“后事合同書”,被山寺立碑存證,從而解除了地方干涉,使成道士亡后安坐“念功塔”中。