本世紀初江濱公園初建(方立攝)

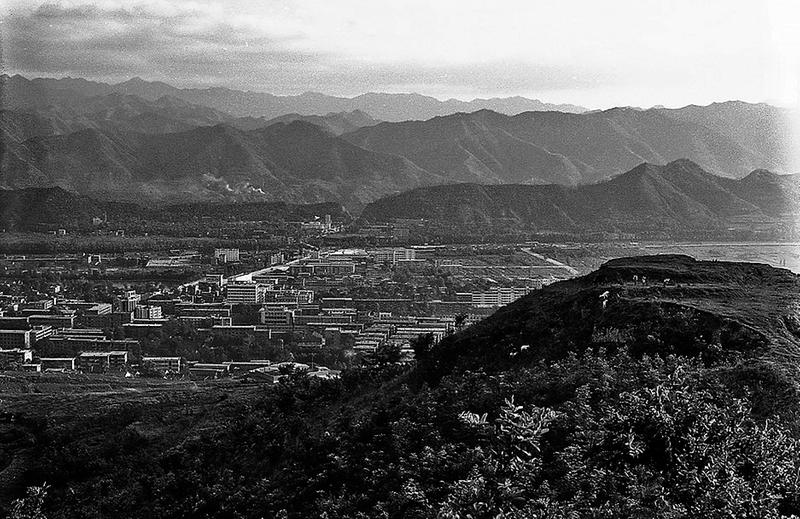

20世紀90年代商州城(孫中振攝)

2001年6月商州市城區(qū)(石祥民攝)

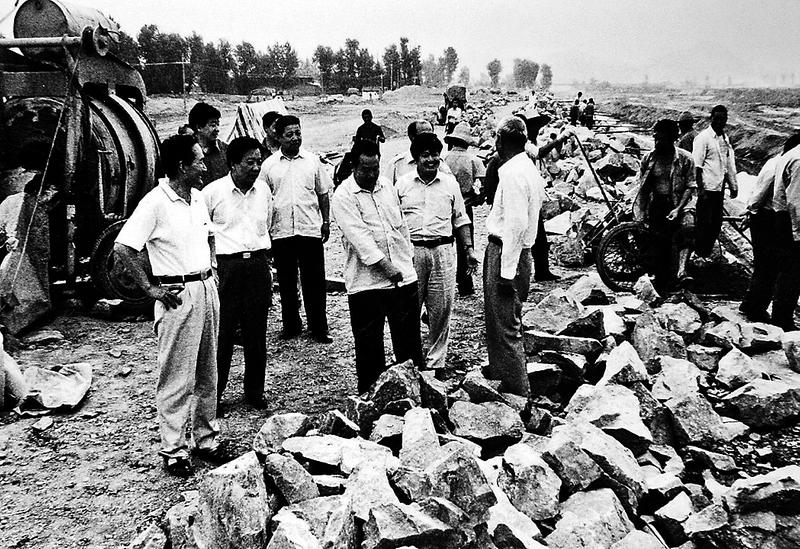

改革開放初期的商縣城(孫中振攝)

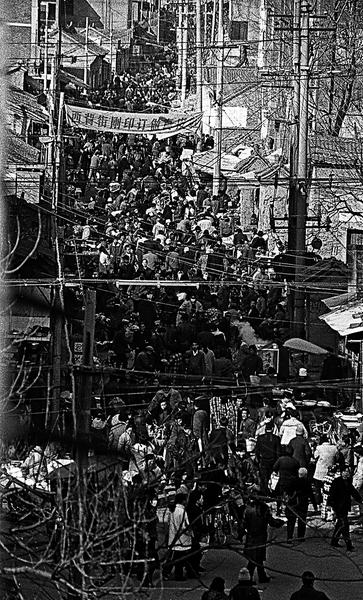

改革開放初期商縣城西背街年關景象 (孫中振 攝)

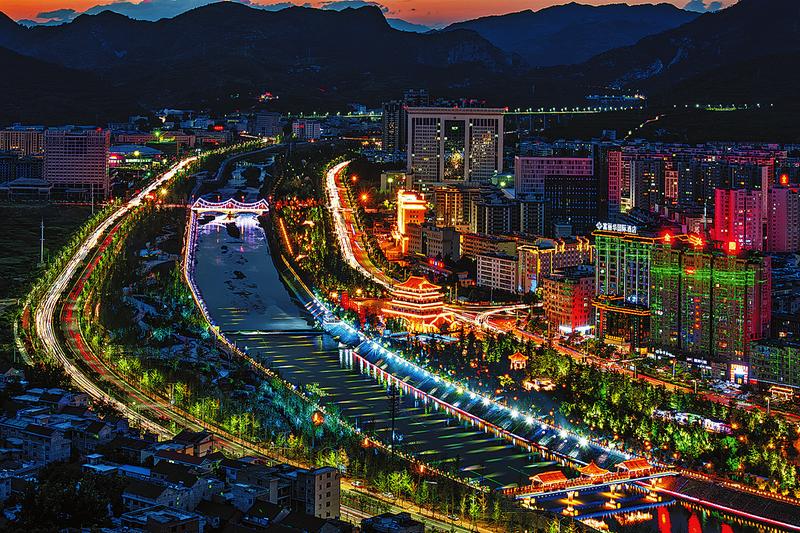

鶴城新貌(石祥民攝)

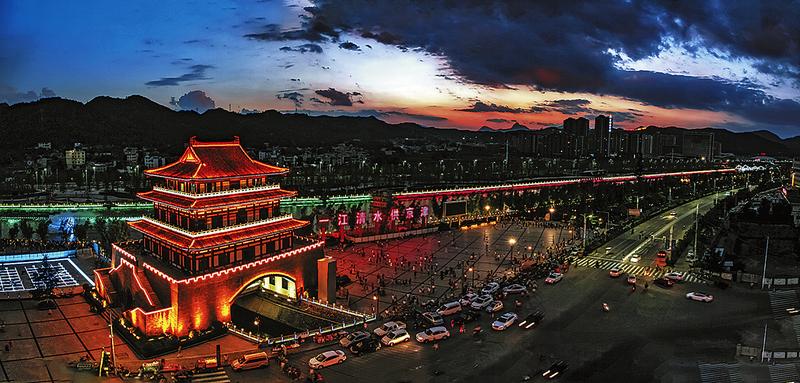

2017鶴城夜色(井商政攝)

行政中心(石祥民攝)

2018丹鶴樓(王曉寧攝)

2017蓮湖公園 (吳曉來 攝)

文/記者 方立

編前語

為紀念改革開放40年,用新聞攝影展現(xiàn)商洛40年的發(fā)展變化和輝煌成就,展示商洛人民新時代新風貌,由本報主辦,市老攝影家協(xié)會和市老青協(xié)協(xié)辦,開設《圖說四十年——紀念改革開放商洛新聞攝影特別報道》欄目,采取新舊圖片對比的方式,讓讀者感受到改革開放帶來的巨變。歡迎新聞工作者、攝影愛好者、廣大讀者不吝賜稿。

郵箱:fangli5959@126

電話:23882512382859

1978年12月十一屆三中全會后,我國開始實行對內改革、對外開放的政策。那年秋我考入了商洛農(nóng)校,第一次來到商縣城,之后在這個城市學習、工作和生活,目睹了城市改革開放40年的巨變。

商州城古時曾稱上洛城、商州城等,新中國成立后稱商縣城,1988年6月改商縣為縣級商州市,州城又叫商州城。2002年經(jīng)國務院批準設地級商洛市,人們又稱其為商洛城。但有個別名一直沒有變過,那就是“鶴城”,因城區(qū)坐落于丹江之北,背靠金鳳山,面對龜山,形如鶴翔,故稱“鶴城”。40年前,鶴城雖是商洛市最大的縣城,但其實并不大,大致東西走向,只有兩條主街道,一條是老城區(qū)西街和東街,一條是與其平行東到體育場、西到商洛醫(yī)院的北新街,在北新街中段有一個不大的廣場,一條南北走向的小街連接了老街和北新街,再有一條很小的街就是東、西背街和團結路,城內多為巷子聯(lián)通。那時還是改革開放初期,計劃經(jīng)濟占主導地位,城市商貿多以國營為主,糧票、布證等還在使用。所以國營食堂、東方紅商店、工農(nóng)兵商店是人們進城后經(jīng)常光顧的地方。我們學校在距城30里的張村,周日一大早,同學們常會步行進城逛逛,買個二兩糧票五分錢的白饃,邊吃邊返回學校。

1981年我畢業(yè)分配到洛南工作,又很快被抽調參與陜西省和商洛地區(qū)寄生蟲普查。那兩年,一方面是農(nóng)村聯(lián)產(chǎn)責任制在推廣,農(nóng)民精神面貌發(fā)生了改變。另一方面是個體經(jīng)濟發(fā)展初期,城市經(jīng)濟結構發(fā)生了改變,市場活躍,物資不再單一。

1988年6月,經(jīng)國務院批準,改商縣為縣級商州市。對于山區(qū)的商洛來說,城市是一個新鮮而又令人期待的改制,商州的城市居民因此成了市民。那時,商州市區(qū)人口增加到6萬,城市建設力度加大了,主街向東西方向延伸、街巷不斷拓寬,城市衛(wèi)生明顯改觀。1989年,商洛日報復刊,我進入報社成為一名攝影記者,有機會拍攝鶴城的變化。那時的北新街有所延伸,東到商洛師專附近,西到石油公司油庫,老城以南是待開發(fā)的菜地。到了90年代初,現(xiàn)在的名人街建立開發(fā)區(qū),鶴城出現(xiàn)了第三條東西向的主要街道。之后地處團結路的老車站遷移到名人街與工農(nóng)路丁字路口,這期間供銷商城、北新街商城等成為重點項目開發(fā)并運營。

2002年商洛成為地級市,此后鶴城進入建設“高速時代”。10多年來,市委市政府加大力度,不斷擴規(guī)模,強功能、提品質,把這座小城建設成一個環(huán)境優(yōu)美、生態(tài)宜居的旅游城市。2018年,我市全力推進“四城聯(lián)創(chuàng)”工作,努力打造“秦嶺最美旅游城市”品牌,進一步加快中心城市建設步伐,中心城市環(huán)城南線工程,西門戶區(qū)、文衛(wèi)路、工農(nóng)路提升改造等重點項目相繼啟動,智慧城市、海綿城市等現(xiàn)代化城市建設悄然推進,鶴城正在一點一滴地向現(xiàn)代化的文明大都市靠近。未來,隨著城市框架的進一步拉大以及高鐵的建成,鶴城不僅從人口和市區(qū)面積比40年前成倍增長,人們居住環(huán)境、生活條件也有了翻天覆地的變化。

統(tǒng)籌策劃:方立