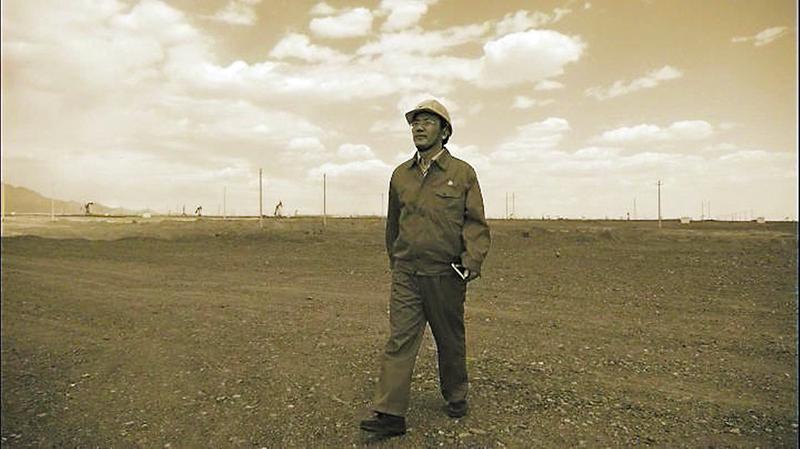

王榮金

上世紀七十年代出生于山陽縣香溝村的范譚廣,大學畢業后投身祖國西部油田開發建設,二十載辛勤耕耘,練就找油慧眼;15年拼搏創新,提交億噸石油。他歷經5年一線采油生活和15年科研創新,鍛打成找油先鋒。“十二五”期間,他先后完成公司和集團公司科研項目7項,一次次撩開地下神秘面紗,將億噸石油儲量獻給祖國。

生在窮山溝,人生第一堂課便是窮苦的煎熬

上世紀七十年代初,范譚廣出生在山陽縣南山背后的香溝村水洞溝王家院子。家里的四間石板房背靠大山,門前翠竹簇擁,房前屋后果樹縈繞,旁邊更有泉水日夜叮咚。雖然生活環境優美,可是依靠農耕為生的農家,耕種的卻是瘠薄的坡坡地,天干雨澇無收成的自然災害經常發生。遇到災荒年饉,家家都得餓肚子。

范譚廣的父親當年曾是生產隊干部,期望領著大伙修地開荒,想方設法改變窮苦日子,可好景不長,譚廣出生不久,父親便患病在身,沒過幾年就不幸離世。父親過世時,正好大哥考上大學。一家6口要吃要穿,母親一個人咋樣也撐持不住,只好讓譚廣的大姐、二哥、小妹相繼退學,只留下他和大哥上學。年幼的譚廣知道自己的上學機會來之不易,在母親和老師的督促下發奮努力,課堂認真聽,作業認真完成,小學畢業后一舉考上縣重點中學初中部的“火箭班”,初中畢業后又成了高中部的“尖子”生。高中畢業參加高考,范譚廣被西南石油大學錄取。

求學時期,是范譚廣一生中最為艱苦的歲月。他讀小學時,正是生產隊靠工分分糧過日子的集體生產時代。大姐大他7歲多,二哥只大他兩三歲,根本干不了集體的勞力活,一大家人只有母親一個婦女勞力,還要供他和哥哥上學,日常的吃穿都是大問題。上初中時,他才是一個12歲的娃娃,就得靠自己謀生,每周六回家挑一擔柴火賣了,供自己一周生活;寒暑兩個假期,天天冒著酷暑或嚴寒擔柴賣草、上山采藥,籌備下學期學費。那幾年,他們家把能借錢的親戚鄰居都借遍了,把信用社的人不知求了多少遍。熬到哥倆大學畢業,有了固定收入,他家的日子才慢慢緩了一口氣。

苦練本領,被譽為科研戰線“救火員”

1997年7月,25歲的范譚廣懷揣開發祖國西部油田的勃勃雄心,來到吐哈油田。在采油廠實習期間,他跟著師傅跑流程、調參數,查閱歷史資料,熟悉技術流程。在這里,枯燥成了情趣,單調成了習慣,正是憑著這種咬定青山不放松的工作精神,他在短時間內掌握了油水井現場維護管理、采油工程、注水工程三大現場操作技能,并在一年后百名新生轉正答辯上勇奪第一。

2001年,為了應對油田產量下行的壓力,公司成立了油藏評價項目部,從各大采油廠抽調一批優秀的技術人員組成創新團隊,范譚廣被抽調到研究院從事油藏評價工作。他充分發揮自己對現場資料熟悉的優勢,在海量數據中尋找油氣存在的蛛絲馬跡,2001年至2007年間,先后在溫吉桑地區新發現了9個稀油區塊,新增儲量1000多萬噸,有效緩解了老油田的遞減。2008年至2011年間,他承擔起編制油田“十二五”及年度發展規劃的重任,先后編制各類規劃及部署方案12項,為油田的健康持續發展繪制了一幅幅科學可行的藍圖,并在公司和集團公司的匯報驗收中屢獲好評。大家稱范譚廣是科研戰線的“救火員”,有困難的地方就有他的身影。工作近20年,他先后涉足油田開發、油藏評價、規劃計劃、油氣勘探等多個領域。不管在哪個崗位,他始終堅持刻苦學習、學以致用。

勇挑重擔,油氣勘探創佳績

大規模油氣儲量的發現,往往伴隨著艱辛曲折的探索過程。在經歷了前期快速發展后,三塘湖盆地油氣勘探又進入低谷期。

2011年,三塘湖盆地油氣勘探的各項工作陷入舉步維艱的境地,范譚廣又一次當上了“救火員”,擔任了三塘湖盆地油氣勘探項目經理。春節的喜氣尚濃,正在老家休假陪母親過年的范譚廣,腦海里不停地出現有關三塘湖盆地的畫面。正月初六,他匆匆返回工作崗位,一頭扎進辦公室,

“勘探突破點究竟在哪里?能否再找到大油田?”辦公室桌上擺滿了圖紙,他反復翻閱資料,仔細琢磨前人勘探經驗,分析思考問題,腿麻了,站起來走幾步;眼困了,用涼水激一把。就這樣,通過潛心研究,他創造性地提出在洼地古隆起找油的勘探新思路,相繼部署多口井,獲得高產工業油流,一舉扭轉了三塘湖油氣勘探被動局面。

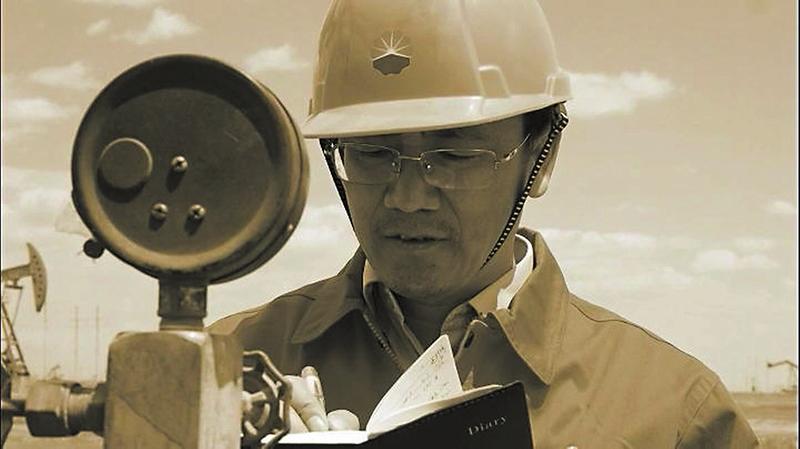

創新思維帶來驚喜,這僅僅是開始。“十二五”期間,石油系統掀起致密油勘探的熱潮。范譚廣緊緊抓住歷史機遇,積極學習致密油前沿基礎理論,調研和借鑒國內外勘探的先進經驗,及時把目光鎖定到致密油勘探上來。他帶領團隊發現了世界上首個凝灰巖致密油田,攻克了致密油形成機理和富集規律,探索出了效益動用開發的技術手段,在三塘湖盆地這個低效區塊硬是打了一批高產井,有兩口井更是日產超百噸,形成了致密油億噸級勘探新場面,建成了國家致密油有效開發示范基地,同時在砂巖油藏、火山巖油藏勘探中也獲得新發現,4年提交石油儲量過億噸,為油田發展提供了堅實的物質基礎。勘探成果被列為2013年度中國石油致密油勘探領域三項重大發現之一,項目室也因此榮獲集體一等功。勘探開發研究院勘探三所所長、公司二級專家康積倫曾對記者這樣評價:“范譚廣帶領他的科研團隊,在三塘湖發現了一個億噸的整裝凝灰巖致密油藏,解剖了致密油的形成機理和富集規律,實現了致密油的效益動用開發,順利建成了馬56塊國家致密油的示范開發基地。”

無私奉獻,為油憔悴終不悔

范譚廣現為吐哈油田勘探開發研究院三塘湖盆地勘探項目經理、高級工程師,先后榮獲院優秀員工、科技十大先鋒、油田開發建設25周年勞動模范等榮譽稱號。2013年以來,擔任油田公司A級首席專家,獲集團公司、新疆自治區科技進步獎3項、油田公司一等獎3項。

研究工作有其獨特性,不是一般的流程重復,也不是精準的計件加工,三五天苦思冥想也許還摸不著門道,十天半月辛苦工作也有可能無功而返。每一口探井的決策都是慎之又慎,方案、圖件、認識改了又改,反復修正,付出的心血難以估量,用廢寢忘食、壓力山大來形容范譚廣一點都不為過。

由于他經常忘記下班,夫妻間時常發生有趣的故事。一次,他忘記下班回家,妻子把飯做好左等右等都不見他的蹤影,打電話到辦公室。聽到電話鈴聲,他才猛然驚醒,但就是不敢接,等到手機再響時,才誠惶誠恐地接聽。妻子問:“在哪里?”他說:“在路上。”到家后妻子一臉嗔怒:“牙長的一段路,你開車40分鐘都到不了家?”他趕緊嘻嘻笑著說:“老婆啊,我這不是忙著找油嘛,等油田發展了,我們的工資漲了,我再買個火箭開開。”妻子哭笑不得。天長日久,“在哪里”“到哪了”成了他和妻子電話里交流最多的一句話。

2015年,范譚廣承擔的項目背負了油田公司60%的儲量任務,他深感壓力大,有時徹夜難眠。當一口重點的探井論證進入關鍵時期,孩子生病發高燒,那一晚妻子打了3次電話都沒把他從辦公室叫回來,一怒之下摔下一句話:“你要工作還是要我們?”她聯系出租車把孩子送到醫院。第二天,井位被順利采納(后該井獲得百噸高產),但范譚廣硬是被妻子拉上去了市民政局。當看到一對對戀人手拿紅本相擁而笑走出辦證大廳,再回頭看著自己的男人兩眼布滿血絲疲倦地蜷縮在座椅上時,妻子再也無法控制感情,趴在方向盤上嚎啕大哭,哽哽咽咽地就說了一句:“你下午請個假,好好睡一覺吧。”她很清楚,在科研生產的節骨眼上,家里的事根本靠不住范譚廣。

范譚廣常對他的下屬說:“既然肩上有擔子,就要扛起責任;既然選擇了尋找石油,就要勇于擔當。”他是這樣說的,也是帶頭這樣做的。