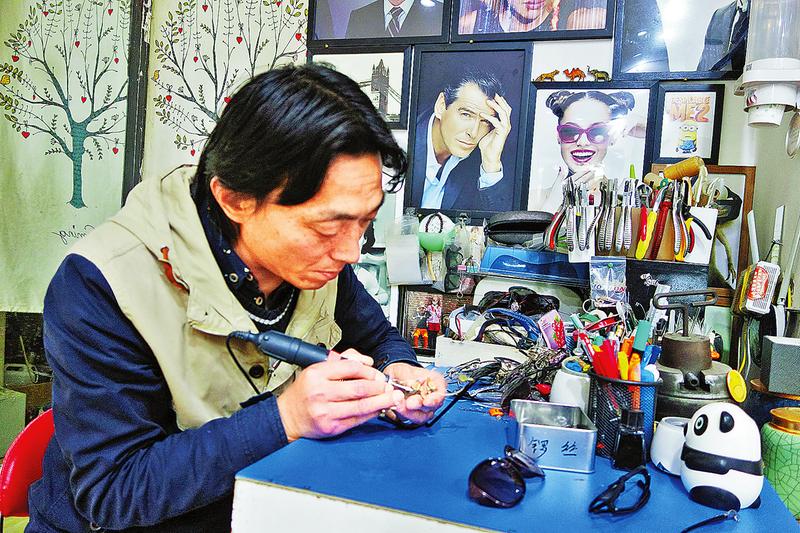

這是一家普通的眼鏡店,與別的眼鏡店比并無不同,裝修、陳設甚至略顯寒磣。店主張兆理既是老板,也是推銷員、驗光師、配鏡師,更是店里的清潔工、服務員。

今年44歲的張兆理是商州區沙河子鎮南村人,早年曾在20世紀90年代的“南下潮”中只身前往深圳打拼;在眼鏡行業工作十余年后,他返回家鄉開始創業,開起一家集光學配鏡、眼鏡維修、特殊種類眼鏡定制等為主的眼鏡店。開店近3年來,從最開始沒顧客上門,到現在顧客盈門,張兆理有一套自己的經營理念。

跟風南下闖世界

1994年,高中畢業的張兆理嘗試過各種工作,始終沒有如意的。時逢“南下潮”,村里不少待業青年紛紛南下闖蕩,張兆理聽回來的人說廣東遍地是工作與機會,便和村里的幾個青年一起南下深圳。

理想豐滿,現實骨感。到了深圳,張兆理發現事實并不像鄉親說的那么簡單:因為沒有工廠從業經歷,根本沒有工廠肯要他這樣的新手。眼看隨身帶來的生活費要花光了,工作還沒有著落,張兆理慌了:夜宿房頂、蝸居廢棄的工棚,半夜被雨水澆醒、被蚊蟲叮醒……有的同伴已經無奈地返回,張兆理也曾打過退堂鼓,但還是憑著一股子韌勁堅持了下來。快一個月時,張兆理終于找到一份工作,在深圳市龍崗區的一家眼鏡龍頭企業應聘成功,成為一名學徒工。由此,張兆理與眼鏡結下了不解之緣。

初進工廠,張兆理被分到了樣板間,所有的眼鏡設計圖紙在這里被制做成樣品,接受訂貨方的檢驗。由于張兆理毫無工作經驗,廠里安排他對眼鏡架上的小部件進行拋光。這是一個枯燥的工作,也沒有多少技術含量,張兆理很快便適應了,還趁空閑辦起了廠里的黑板報。一個偶然的機會,張兆理的繪畫與粉筆字被一位德國的技術總監看中,于是將他調配到了雕刻組,主要負責對眼鏡角花部位的雕刻。雖然能寫一手好字,但雕刻對張兆理來說也是一項全新的挑戰,開始三個月,張兆理就在石膏上練習各種雕刻技法,手被刻刀劃傷了就貼上創可貼,被磨蝕了就用水沖一下繼續雕,直到獲得了技術總監的肯定,才開始在紅銅等特殊材質上雕刻。這份工作張兆理一干就是12年,他的工資也從最初的300元漲到后來的5000多元。

返鄉開店做老板

2010年,張兆理的父親患病,需要人在身邊照顧。回家之后,看到父母年事已高,自己多年不在家沒能照顧,張兆理深感愧疚,便辭去深圳的工作,留在家里照顧父親。五年后父親病逝,他的人生再次陷入迷茫。2016年,年屆不惑的張兆理做了一個大膽的決定:開眼鏡店。說出自己的想法后,家里反對聲一片:做眼鏡與賣眼鏡是兩碼事呀!可張兆理認為,自己熟悉眼鏡行業,有著廣州深圳等一線城市的優質貨源,比別人有先天的優勢。拿著買房的十幾萬元首付款,選店面、進設備、聯系貨源……張兆理的眼鏡店開了起來。

在張兆理的眼鏡店,一副精美的油畫引起了記者的注意。“這幅油畫后面還有一個故事。”張兆理說,幾年前一名西安美術學院的學生來到他店里配鏡,當時互相加了微信,后來這位學生再次聯系到他,表示還要配眼鏡,但手頭比較緊,并提出“以畫換鏡”,于是便有了這幅裝裱精美的油畫。

在南方工作生活十余年,張兆理深受南方人經營理念的影響,一直堅持以誠待客、薄利多銷、讓利給消費者的理念。因為他坦誠爽快的性格,在做生意的過程中和很多顧客成了朋友。有位顧客看中了一副國際一線品牌的墨鏡,卻覺得價格過高遲遲沒有購買,后來張兆理與這位顧客聊天很投機,張兆理以低于市場價很多的價格將墨鏡賣給了這位顧客。現在,這位顧客已成了他的好朋友,沒事便來他店里喝茶聊天。一次,一位商洛學院的學生來配近視鏡,最后錢不夠,張兆理便把眼鏡直接送給了這位學生。“我看她的舊眼鏡已經用不成了,我也不缺這一點錢,就送給她了。”張兆理說,能為那些有困難的人做點事,心里很高興。

經過兩年多時間的用心經營,張兆理的店已經在商州小有名氣,不少人都慕名前來配鏡。“今年的顧客是去年的兩倍。”張兆理笑著介紹。

創業趨穩熱心公益

在眼鏡店的后面,有一個四五平方米見方的空間,這是張兆理的工作室,里面擺放著各式配鏡和修理眼鏡的工具和儀器,就像一個小小的眼鏡加工廠。

在深圳打工時,張兆理利用業余時間在當地的職業技術學校考到了驗光師證,他不僅會加工眼鏡,也會驗光和修理,一個人身兼數職。小店進入第三年,逐漸步入正軌,也開始見到效益。經常看到一些老年人眼睛看不清,給生活帶來極大的不便,卻沒有意識或者能力來配一副適合自己的眼鏡,張兆理便萌生了為這類人群送眼鏡的想法。鑒于自己能力有限,張兆理從去年開始為五保戶和80歲以上的沙河子鎮老人免費配老花鏡,目前已經為好幾位老人免費配鏡,使他們的晚年生活質量得到提升。

接下來,張兆理還想聯系當地的社會團體,帶上自己的機器,利用所學知識,去鄉村給更多的老人和孩子送去合適的眼鏡,為他們科普科學用眼的知識。