文/圖 記者 王倩 吉文艷

最美不過四月天。時(shí)值春末夏初,楊柳依依、山花吐蕊,春風(fēng)溫柔地拂過每個(gè)人的面龐,也拂過蘇衛(wèi)國的心底,讓他內(nèi)心深處的希望之火燃燒得愈加猛烈,讓他臉上的笑容更加爽朗。4月18日,看著投入大量資金的食用菌馬上就要見到收益,剩下的十來天時(shí)間他似乎有些等不及了,30多萬袋食用菌正在培養(yǎng)室里靜靜地等著出菇,首次的出菇率也將驗(yàn)證這一年多來他所付出的艱辛是否能得到回報(bào)。

蘇衛(wèi)國坦言,自己創(chuàng)業(yè)這么多年了,公司規(guī)模也越來越大,但是這次培育食用菌的新起點(diǎn)他特別看重,因?yàn)檫@不僅僅是他一個(gè)人的生意,更關(guān)系著是桃園村276戶貧困戶的收益。

放棄安穩(wěn)闖天下

年近花甲的蘇衛(wèi)國是商州區(qū)大趙峪街道辦事處桃園村人,自從父母從居民下放到桃園村后,他們便在桃園村里生活耕作,生于斯長于斯的蘇衛(wèi)國對這里的一切都懷著滿腔的感恩之情,他熱愛這片給了他生命養(yǎng)分的土地,熱愛這里給了他們一家生存希望的鄉(xiāng)鄰。

1977年,18歲的蘇衛(wèi)國當(dāng)上了一名鐵道兵,在遠(yuǎn)離家鄉(xiāng)服役的3年時(shí)間里,他無時(shí)無刻不在思念著故鄉(xiāng)。退役后,蘇衛(wèi)國被安置到外貿(mào)公司,過上了朝八晚六、簡單又重復(fù)的日子。在父母的辛勤勞作下,家里的光景雖然算不上富有,但也衣食無憂,一家人在一起的生活簡單又幸福。

然而,成家后的蘇衛(wèi)國對眼前的工作和生活并不滿足,一顆年輕又充滿激情的心時(shí)刻激蕩著他,出去闖一闖的想法在他腦海里反復(fù)出現(xiàn)。“趁年輕,干自己喜歡干的事,闖出屬于自己的事業(yè)。”蘇衛(wèi)國說,當(dāng)時(shí)支撐他出去闖一闖的信念就是年輕,年輕就應(yīng)該什么都不怕。

放棄安穩(wěn)的工作,一個(gè)人出去打拼,這樣的想法并不被家人看好,妻子阻撓,父母反對。但是,當(dāng)兵人不怕苦不怕累的精神和咬定青山不放松的堅(jiān)強(qiáng)意志讓他說服了家人。他向父母承諾,自己一定會(huì)干出一番事業(yè),他不僅要回報(bào)父母,還要回報(bào)可愛可親的鄉(xiāng)鄰。

走南闖北勇拼搏

1991年,三十出頭的蘇衛(wèi)國向外貿(mào)公司申請停薪留職,自己組建了一個(gè)六七十人的車隊(duì),開了個(gè)運(yùn)輸公司,專門為鐵路工程運(yùn)輸原材料。

他承接的第一個(gè)項(xiàng)目在青海,為鐵路工程拉水泥、鋼材。剛到青海時(shí)是夏季,海拔3800米的高原,頭暈、惡心等嚴(yán)重的高原反應(yīng)讓這個(gè)硬漢有點(diǎn)吃不消。他強(qiáng)忍著難受,帶領(lǐng)車隊(duì)一趟趟為工程處輸送材料。“那個(gè)時(shí)候剛起步,心里憋著一股韌勁,不斷告訴自己,咋都不能倒下、不能放棄,一定要堅(jiān)持下去!”

蘇衛(wèi)國說,剛到青海時(shí),不管是飲食還是居住環(huán)境都不習(xí)慣,有時(shí)候甚至要在車上過夜,但是夜里氣溫低得能把人凍醒。“經(jīng)過那段時(shí)間的磨煉,后來基本上遇到啥都能適應(yīng)了。車隊(duì)的服務(wù)逐漸出了名,承接的項(xiàng)目也越來越多。”

在青海呆了3年后,蘇衛(wèi)國又轉(zhuǎn)戰(zhàn)去了海南,以為終于可以不用承受寒冷了,沒想到海南的高溫和漫長的夏季又是一種挑戰(zhàn)。蘇衛(wèi)國回憶說,海南夏季的氣溫直逼40℃,在高溫下不間斷地開車,要保持頭腦清醒很不容易,時(shí)刻要提高警惕,心理和身體都很煎熬。“當(dāng)時(shí)覺得那種潮熱,還不如冷來的徹底。”作為一個(gè)北方人,長時(shí)間處于高溫下,基本上沒什么胃口吃飯,他到海南不久,體重就降了三四公斤。

從北到南,蘇衛(wèi)國經(jīng)歷的不僅僅是身體上的苦和累,還有對家人深深地思念,這種精神上的痛苦更折磨人。那個(gè)年代沒有手機(jī),沒有互聯(lián)網(wǎng),沒法隨時(shí)隨地與家人保持聯(lián)系。交通也不便捷,出去干工那四五年,他很少回家,逢年過節(jié)也沒有陪在家人身邊,這至今都是他的一大遺憾。

“有得就有失,那幾年確實(shí)讓我成長不少,收獲了很多,眼界也變得更寬闊了。”蘇衛(wèi)國說,此后,車隊(duì)承接工程越來越順利,在陜北、漢中和寧夏等地的工程上都跑過運(yùn)輸。入了行,就被工程不斷地推著往前走,這一干就是20年。2010年,他解散了車隊(duì),帶著20年來辛苦賺下的錢回到家鄉(xiāng),準(zhǔn)備再大干一場,圓自己的另一個(gè)夢。

年過半百再創(chuàng)業(yè)

因?yàn)樾睦锍迅卸鳎m然家里的面貌大大改觀,蓋起了兩層小洋樓,生活富裕,但是他并不滿足,他想為村里的貧困家庭提供幫助,想讓更多的人一起富起來。

2012年,他打算辦養(yǎng)殖場,然而,通往村里的只有一條狹窄的土路,只能行駛?cè)嗆嚭图茏榆嚕謇锶艘M(jìn)城買賣東西,都是肩扛擔(dān)挑,加上小時(shí)候雨天泥濘難行,有人生病救護(hù)車都進(jìn)不來的記憶,讓蘇衛(wèi)國作出決定:要致富先修路。

當(dāng)年,他籌措資金700余萬元,著手為村上修一條水泥路。有了決心,有了資金,卻遇到了阻撓。在修路的過程中,有村民不愿意自家樹被伐,不愿意自家地被占用。“當(dāng)時(shí)有一戶人,說好了賠償2000元,路修到門前時(shí)又反悔了,搭個(gè)棚子睡在路中間,非要賠償4.5萬元,咋做工作都不同意。”在村上多次調(diào)解都沒用的情況下,他考慮到那戶人家家庭情況也著實(shí)貧困,半分地最后以賠償4.5萬元結(jié)束。

“那些都不算啥,反正初衷就是想幫助貧困家庭,修路不僅為我的產(chǎn)業(yè),也為村民提供了便利啊!”他說。歷經(jīng)重重磨難,一年后,一條寬6米、長6.5公里的通村水泥路修通了,改變了桃園村村民的出行方式,電動(dòng)車、摩托車、私家車逐漸多了起來。

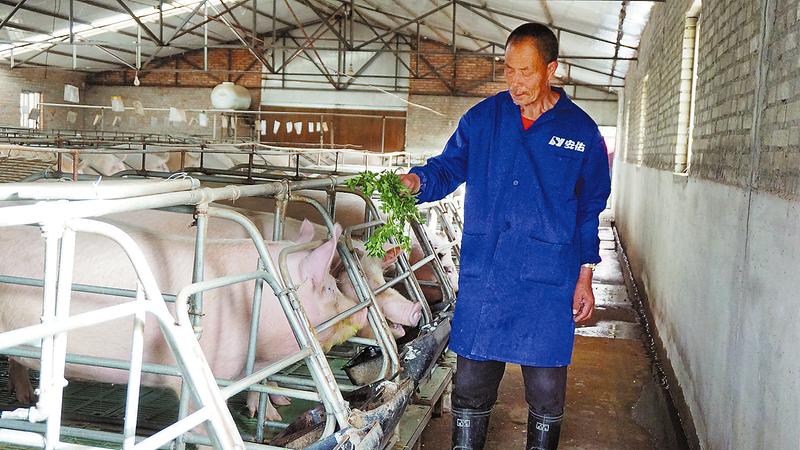

路通了,蘇衛(wèi)國又注冊成立了新型農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司,在桃園村的高坡上流轉(zhuǎn)400多畝土地,搞起了養(yǎng)殖,建設(shè)豬舍12棟,養(yǎng)殖種豬40頭,林下養(yǎng)雞1萬多只。開始時(shí),養(yǎng)殖場里水電都不通,他和相關(guān)部門溝通對接,自己出資拉高壓線,從7公里外的大面河引水源。高坡上海拔900多米,比城區(qū)高320米,早晚氣溫低,到了冬季下雪的時(shí)候更是寒冷難耐。他天天吃住在養(yǎng)殖場里,聞慣了豬糞和雞糞的味道,漸漸都不覺得臭了。

2015年下半年,為了擴(kuò)大生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式,蘇衛(wèi)國再次流轉(zhuǎn)林地1000多畝,立足將公司打造成融生態(tài)畜禽養(yǎng)殖、食用菌工廠化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)扶貧為一體的循環(huán)農(nóng)業(yè)示范基地。到今年3月初,面積達(dá)1.2萬平方米的食用菌生產(chǎn)車間和大型設(shè)備已完成安裝,正式投產(chǎn)。

蘇衛(wèi)國介紹說,為了發(fā)展食用菌項(xiàng)目,他經(jīng)過兩年的考察,并到楊凌實(shí)地參觀學(xué)習(xí),覺得當(dāng)?shù)氐慕斩挕Ⅺ熎ぁ⒂衩追鄣榷际呛芎玫脑牧腺Y源。他從西北農(nóng)林大學(xué)請來技術(shù)員,經(jīng)過反復(fù)實(shí)驗(yàn),最終完成了香菇和杏鮑菇的配料數(shù)據(jù)。現(xiàn)在,已經(jīng)裝袋的香菇和杏鮑菇有30多萬袋,在培養(yǎng)室里已經(jīng)發(fā)菌30多天,再經(jīng)過10多天的成長,就可以收菇。

蘇衛(wèi)國介紹說,食用菌的工廠化生產(chǎn)大大縮短了生產(chǎn)周期,從裝袋到收菇只用55天。想到再過十來天就能收菇,蘇衛(wèi)國掩飾不住臉上的喜悅。公司已與西安兩家市場簽訂了銷售協(xié)議,實(shí)施訂單作業(yè)。“銷量完全不用擔(dān)心,保守估計(jì)這第一批菇能收益三十五六萬元。”蘇衛(wèi)國樂呵呵地說。

扶貧幫困顯真情

支撐蘇衛(wèi)國再次創(chuàng)業(yè)的運(yùn)力,就是不但自己要致富,還要幫助更多的鄉(xiāng)親父老一起走向富裕之路。

農(nóng)業(yè)園漸漸走上正軌后,他不斷動(dòng)員村民到他的農(nóng)業(yè)園來就業(yè),哪怕是勞動(dòng)力薄弱的老人。他甚至上門動(dòng)員:“只要你想來干,我就能給你一個(gè)適合的崗位,我覺得脫貧先從就業(yè)開始。”蘇衛(wèi)國說,來園區(qū)干活的女工每天70元,男工100元,每天8小時(shí)工作制,管一次中午飯,這樣下來,每個(gè)人一年最少增收兩萬余元。

這幾年,來農(nóng)業(yè)園里干活的村民越來越多,有的甚至放棄外地的工作回到家鄉(xiāng),來農(nóng)業(yè)園打工。現(xiàn)在,全園區(qū)雇傭村民120余人。桃園村一組的吳妮本是個(gè)家庭婦女,一直在家接送兩個(gè)孩子上學(xué),種種莊稼,照顧老人,33歲之前沒有出門干過活,全家5口人僅靠丈夫在工地做小工養(yǎng)活。去年,她的丈夫干活時(shí)不小心從腳手架上摔了下來,導(dǎo)致腰椎受傷,雖然后來治愈了,卻再也干不了重活,一家人生活面臨困境,也因此成了貧困戶。今年得知園區(qū)招工時(shí),她也來了,專門負(fù)責(zé)剪枝條。“活不重,離家近,還管飯,一月下來掙2000多元,能給掌柜的減輕點(diǎn)負(fù)擔(dān),我挺滿足的!”吳妮邊干手上的活邊說。

閑散村民的就業(yè)問題解決了,蘇衛(wèi)國還想讓他們在自己家門口就能增收。從2015年起,園區(qū)向貧困戶免費(fèi)發(fā)放二元母豬,每戶兩頭,并給予7000元豬舍修建費(fèi),待母豬產(chǎn)下仔豬時(shí)再以每頭600元的價(jià)格收購回來,一年下來每戶繁育的仔豬約有50頭,戶均年凈增收近萬元。目前,全村有57戶領(lǐng)養(yǎng)了二元母豬。

18組村民程金龍,今年24歲,家里7口人,年邁的奶奶常年有病,還有一個(gè)待嫁的姐姐沒有固定職業(yè)。父親一生務(wù)農(nóng),沒有什么手藝,只能靠打零工貼補(bǔ)家用,母親則在家種地養(yǎng)牛,全家的生活十分清苦。之前,程金龍?jiān)谏虾R患夜S里打工,一個(gè)月收入3500多元,除過生活費(fèi),到年底攢不下多少。去年,他們家從園區(qū)領(lǐng)了兩頭二元母豬,由母親在家飼養(yǎng),父親到園區(qū)干小工,今年初他自己也從上海回到園區(qū)干活,騎摩托車十幾分鐘就到了,一天100元,下班回去還能幫母親干干家里的活。同時(shí),他的未婚妻孫聰聰也來到園區(qū)干活,負(fù)責(zé)檢查實(shí)驗(yàn)室的菌袋是否有霉變。“雖說我的工資比在上海低了,但是花銷少了,我們3個(gè)人每月能存4000多元,再加上每年的仔豬,一年能增收三四萬元。”程金龍說,他下一步打算用存的錢先結(jié)婚,再翻新家里的房子。

“只要有項(xiàng)目,就想辦法帶動(dòng)貧困戶脫貧。”蘇衛(wèi)國說,3月初投產(chǎn)的食用菌,就是讓貧困戶以參股分紅的模式,逐漸實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)脫貧。為貧困戶搭建脫貧平臺(tái),幫助貧困戶走上小康之路,是他自始至終不變的初衷,他計(jì)劃在2018年,讓桃園村276戶貧困戶全部實(shí)現(xiàn)脫貧。

大趙峪街道辦事處主任黎向陽說:“在蘇衛(wèi)國的帶動(dòng)下,桃園村2016年驗(yàn)收實(shí)現(xiàn)脫貧的貧困戶有57戶,未來可能會(huì)有更多的貧困戶在他的帶動(dòng)下實(shí)現(xiàn)脫貧,這種行為值得我們贊賞。用實(shí)際行動(dòng)響應(yīng)國家號召,用真情回報(bào)鄉(xiāng)里的真漢子,我們應(yīng)該為他點(diǎn)贊!”