本報記者 王倩 謝非

兩場戰斗存火種

九間房村紅軍駐扎地

1935年1月5日,紅二十五軍由商縣進入柞水境內,1月30日,軍部探知敵軍從山陽九里坪沿金錢河進社川河追來,及時進行了作戰部署。1月31日,紅二十五軍從鳳鎮街北上經李家砭、金米、馬耳峽到蔡玉窯街駐扎。命令223團3營奇襲柞水縣城,吸引警二旅西進;主力則向北至蔡玉窯,誘一二六旅予以打擊。國民黨柞水縣政府人員聞訊后,全部潛逃。紅軍當晚撤離柞水縣城,于第二天凌晨到達蔡玉窯。

2月1日,紅二十五軍在蔡玉窯馬耳峽設伏,打垮敵陜軍126旅2個營,殲滅敵1個多營,繳獲大量槍支彈藥。2月5日,紅二十五軍又在柞水與藍田交界處的文公嶺,對尾追來的敵126旅再次進行打擊,殲滅其2個多營,俘虜150多人,繳獲大量槍支彈藥。

文公嶺戰斗后,紅二十五軍立即在藍田建立了葛牌鎮區蘇維埃和游擊隊。2月8日,省委和軍部派政治部副主任郭述申帶223團3營到紅巖寺地區開展群眾工作。2月11日,在紅巖寺戲樓召開軍民大會,郭述申主持成立了鄂陜第三路游擊師,汪世才擔任師長,李志英擔任政委。軍部以蔡玉窯、文公嶺戰斗繳獲之武器裝備了這個師。同時,成立了中共紅巖寺區工委和紅巖寺區蘇維埃政府以及共青團、婦女會、童子團、農民委員會等組織。

1935年3月下旬,紅二十五軍從華陰地區返回紅巖寺途中,陜西國民軍省部令其警三旅在長安、鎮安、柞水一帶堵截,紅二十五軍為了擺脫被動局面,決定消滅警三旅。4月7日,軍部宣布作戰方案,紅二十五軍由葛牌鎮南返到柞水九間房街扎營,命令部隊第二天埋伏在雪花溝口至九間房街的兩面山梁上嚴陣以待。4月9日,當陜軍警三旅旅長張漢民率部追到九間房街時,紅二十五軍部隊在兩面山梁上向陜軍警三旅猛烈開火。霎時,警三旅亂作一團,被紅軍部隊堵截在雪花溝口無路可逃。由于紅軍占了有利地勢,部署嚴密,戰斗持續了約6個小時,一舉將警三旅兩個團打垮,并消滅一個團加一個營,俘旅長張漢民以及官兵1000多人,繳獲步槍、手槍、沖鋒槍等1200多支,子彈100多箱,手榴彈500枚。

從紅二十五軍入陜到九間房戰斗的勝利,粉碎了敵人歷時四個月的第一次“圍剿”,在消滅敵人的同時發展壯大了自己,先后打開了鎮安、柞水、寧陜、佛坪、洛南五座縣城,開拓出了數十塊小區域根據地。

九間房戰斗以后,紅巖寺、袁家溝口、葛牌鎮等幾小塊根據地連為一片,省委決定以紅巖寺為中心,劃柞水、鎮安、山陽、商縣、藍田五縣邊區為“五星縣”,建立了中共五星縣委,五星縣蘇維埃政府。縣蘇維埃轄紅巖寺、袁家溝口、葛牌鎮三個區蘇維埃和二十九個鄉蘇維埃。鄉以下都普遍建立了村蘇維埃。同時還在紅巖寺等地建立了紅二十五軍后方機關醫院和物資基地,成為鄂豫陜邊的中心地區。

心系百姓辦實事

九間房村黨支部書記呂道杰查看秦艽長勢

中伏天,烈日當頭,酷熱難耐。驅車進入柞水縣曹坪鎮,漫山碧綠如翠,平坦寬闊的水泥路在山腳下蜿蜒,路旁的民居錯落有致,一副靜謐美好的鄉村美景圖在眼前徐徐展開。車子駛入九間房村時,在一片綠油油的中藥材基地里,九間房村黨支部書記呂道杰正在查看地里的藥材苗子。

“這個藥材叫秦艽,是我們這兒特有的中藥材,經濟效益好。最近天氣炎熱,氣溫高,我來看看苗子的長勢。”呂道杰說,他放心不下40畝的秦艽苗,頂著烈日到基地看苗子。他說,這個藥材主要適生于高海拔地帶的河灘、山坡草地和林下,喜濕潤和涼爽氣候,比較耐寒。而九間房的地理位置和自然環境正好適合種植,他擔任村支書后,看到小秦艽的經濟效益高,就鼓勵群眾集中種植,預計明年全村種植面積會達到300畝。

說起村上的群眾,說起如何帶領鄉親們致富,呂道杰有說不完的話。他介紹,九間房村是由原來的謝街村和農林村合并而成,基礎設施差,產業發展滯后,群眾生活忙碌而清苦。2005年,村委會換屆時,村民一致推薦選舉呂道杰任村委會主任。“拿當時的情況看,這個‘家’不好當。當,就要舍得吃苦和付出,不當,又對不起大家的信任。”呂道杰坦言,當時有點兒猶豫。

后來,他想到了小時候聽到的紅色革命故事:“當年,在九間房的九華山,紅軍創辦了后方醫院,由于醫療器械和藥品來源困難,僅靠繳獲的藥品遠遠滿足不了醫院需求,當地藥農和群眾積極為部隊采挖草藥。在醫護人員的認真治療和群眾的精心養護下,紅軍傷病員很快就恢復了健康。”“我生長在革命老區,紅軍艱苦奮斗的精神讓我欽佩,當時村民的舉動也讓我感動,我又是一名黨員,在群眾信任我時,我更不能退縮了。”呂道杰說。

上任伊始,呂道杰就積極動腦筋、想辦法為大家謀出路。他向黨支部提出了“招商引資,強農富民”的思路。在他的建議下,村民搞起了蘿卜種植,僅此一項,那年村民人均年收入增加1000元。與此同時,還修建了兩條“致富路”,他用實際行動向群眾的信任交出了一份滿意的“答卷”。2012年,他被任命為九間房村黨支部書記,脫貧攻堅拉開序幕后,呂道杰作為土生土長的本地人,對貧困戶家庭情況很是清楚明了,他和聯村領導、村班子及駐村工作隊就本村的實際情況進行多次研討,最終認為就業和產業是脫貧的必由之路。

他積極爭取產業資金200多萬元,建立光伏發電站,培育秦艽苗,發展中藥材產業,并將貧困戶鑲嵌在產業項目上,讓貧困戶收入有了保障。他還鼓勵村上能人,組織成立4個勞務工作隊,解決村內剩余勞動力轉移問題,務工收入成為貧困戶的主要收入來源。

在他和村班子及駐村工作隊的努力下,九間房村村容村貌、民俗民風全面向好。“村里的水泥路通組入戶,家家戶戶的院落門庭整潔漂亮,群眾吃上了安全放心的自來水……這些變化,一方面說明政策好,另一方面也說明我們的干部干得實,干得好。”村里的老黨員吳全江說。

呂道杰擔任村干部近十年來,始終堅持為民服務的信念,一心一意為村子謀發展,他的工作態度和實績得到了組織的肯定和群眾的認可。“雖然這個‘家’不好當,但當家一天,我就會盡心盡力做好每一件事,無愧于鄉親們,也無愧于自己。”呂道杰說。

鄉村蝶變展新顏

曹坪鎮中坪社區移民搬遷小區

多年前,張治貴沒想過自己有一天會成為一個小老板,即使他的致富“陣地”只有30平方米。每天來店里取快遞的人,進門都喊一聲:“老板,拿快遞。”他總是笑呵呵地招呼來客,認真又麻利地服務好每個人。

每天三四百件的快遞量,從早到晚忙忙碌碌,年收入也逐年增多,去年依靠快遞驛站收入七八萬元。張治貴說,五年前他到鎮上干起快遞業務,親眼見證了曹坪鎮的變化。

門前的路從坑洼不平到現在平坦整潔,房子也是越蓋越漂亮,人們的生活也愈加便捷幸福。“這些年,鎮上的變化很大,村民收入提高了,購買力也強了,我的生意自然也好了。我要感謝黨的好政策。”提起現在的生活,張治貴的喜悅之情溢于言表。和張治貴有同樣感觸的還有蔭溝村黨支部書記吳義林。他說:“現如今,村里的路都硬化了,群眾出門腳不帶泥,還新修了文化廣場,也有地方組織文化娛樂活動了,大家的精神面貌都不一樣了。”

作為紅色革命地,曹坪鎮始終秉承革命精神,時時處處為群眾著想,尤其是脫貧攻堅開展以來,圍繞基礎設施項目建設扮靚鄉村“顏值”,先后實施了美麗鄉村建設、農村人居環境整治、踩九路改造提升等一批民生工程,有效提升了宜居宜業人居環境。建成了中坪社區、窯鎮社區2個移民搬遷安置點,集中安置群眾575戶2300人。同時,全面完善了鄉村水、電、路、訊、網、郵等基礎設施建設,實施了農村通組及“油返砂”水泥路33公里,電網入戶率100%,安全飲水100%,寬帶網絡、農村電商實現村村通,集鎮貿易與鄉村旅游蓬勃發展。

“顏值”靚了,曹坪鎮的實力也越來越強。已經78歲的胡錫明是蔭溝村的豬苓種植大戶。經過幾年的摸索,他家的豬苓種植面積約有上千畝。自己富了還不夠,老胡還帶動了周邊7戶村民一起發展產業,并向他們提供種子和免費的技術指導。如今這幾戶村民每家都有了百畝以上的豬苓和天麻,每年的收入在2-3萬元。

一個個木耳大棚,一片片光伏發電板,一塊塊中藥材基地……各項產業如雨后春筍般在曹坪鎮強勁生長。鎮黨委副書記張越介紹,近年來,曹坪鎮不斷優化產業結構,發展形成了“一主一優一輔”的木耳、光伏和林下經濟主導產業,相繼成立了孝義生態農業等75家農村合作經濟組織,建成了4個木耳產業基地242個標準化木耳吊袋大棚及相關配套設施,木耳產業規模居全縣鎮辦首位。在8個村(社區)建成了光伏總裝機容量2.82兆瓦,其中,中坪社區建成全縣最大規模村級光伏電站,年直接收益30萬元以上。圍繞林下經濟發展玄參、連翹、天麻等中藥材5000多畝,發展中華蜂3500多箱,畜禽存欄1.2萬頭(只),漁業養殖50多萬尾。全鎮居民收入快速增長,多元富民產業格局日趨完善。

記者手記

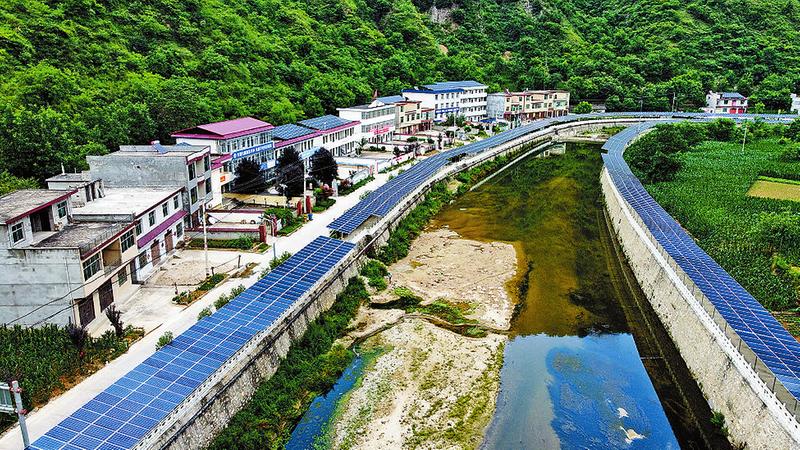

曹坪鎮河岸的光伏發電走廊

柞水縣曹坪鎮東接紅巖寺鎮,北鄰藍田縣葛牌鎮,沿著蜿蜒的山路,在群山環繞下盤行,踏上這片紅色的土地,重溫紅軍艱苦卓絕的奮斗歷程。1935年,紅二十五軍在這里經歷了蔡玉窯和文公嶺兩場重要的戰斗后,建立了紅色根據地,在深山中保存了革命的火種。

時光荏苒,如今的曹坪鎮早已是產業興旺、群眾安居樂業的繁榮小鎮。老一輩的戰斗精神在這里得到了傳承,干部群眾都鉚著勁,在脫貧攻堅中、在鄉村振興路上奮力向前。金錢河兩岸,光伏發電板搭建成的走廊格外亮眼;中藥材基地里一片生機勃勃;嶄新的移民搬遷小區內群眾其樂融融……

紅色革命精神使這片土地煥發了新貌,“老區人民永遠跟黨走”。在黨領導革命、建設、改革進程中,老區人民是堅定追隨者。如今,這個紅色重鎮正一步一個腳印,一年一個變化,以全新的精神面貌在追夢的道路上前進。