田琳

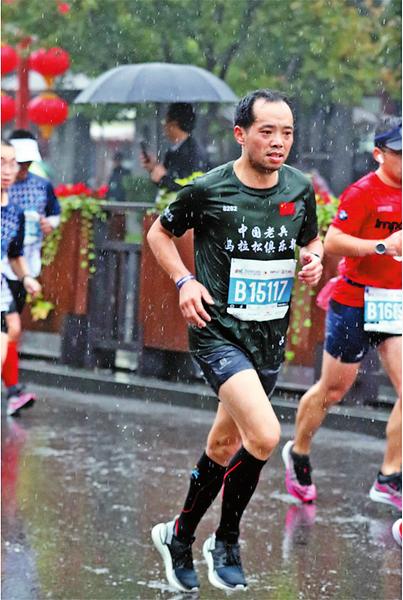

2019年10月20日西安國際馬拉松,賈金水在大雨中克服左腿傷病,咬牙完成比賽。

2019年9月21日,商洛國際馬拉松比賽中的賈金水,取得了個人最好成績。

42.195公里,是一次全程馬拉松的距離,對已經40歲的賈金水而言就像一次全面“考試”。2015年至今,他已經跑了10次全程馬拉松、36次半程馬拉松。1560天、7000多公里的跑量,賈金水將跑步看作一種與身體交流的方式。每天5:50的鬧鐘總是如約叫醒他,在大多數人起床的時間,他已經為訓練跑完10公里,準備狀態滿滿地迎接新一天的生活和工作了。

契機

賈金水,鎮安縣米糧鎮人,現在縣政府機關工作。

人們很難把如今輕松跑5公里的賈金水和之前跑100米都覺得“身體全線潰敗”的人聯系起來。他本來就是易瘦體質,小時候看起來身板單薄,打籃球同學都不愿與他同隊,自己也很少參加體育活動,“長得更壯一點”是他少年時最大的夢想。

帶著青春時期的夢想,還有對軍人矯健身姿、堅強意志的憧憬,賈金水進入了部隊。他渴望自己能在嚴格、艱苦的環境下強壯起來,等到了部隊才知道,身份的轉換容易,能力的轉變卻很難。強壯是身體狀態極佳的表現,而要做一名合格的軍人,體能是基礎,5公里是基礎中的基礎。每天早晨的3公里、下午的5公里是他們的必修課,也是通向強健體魄的必經之路。

沒有循序漸進,迅速適應才是硬道理。當時部隊的駐地在甘肅某個小山村,出門就是上坡,坡頂有一片柿子林,這里既是3公里的折返點,也是艱難爬坡路段的終點,被老兵們親切地稱為“幸福林”。賈金水表示,那時跑到坡頂和如今跑馬拉松到30公里處的感覺一樣,腳步不停,方可跨過身體耐受極限的臨界點,抵達新階段。

體能訓練不僅磨礪耐力,更考驗毅力。

兩年軍旅生活打磨了賈金水的身體和意志,時間倏忽而逝。退伍后,每天再不用和自己“較勁兒”“過不去”,這樣的“自由”狀態慢慢地又把他拉回了原形。

單位組織的兩公里歡樂越野跑,是賈金水接觸馬拉松的契機。那是2015年4月29日,他沖了100米之后,竟是拖著酸脹的雙腿勉強走到終點的。“當兵時積累的自信被摧毀得蕩然無存。”賈金水靦腆地回憶起那時的情景。

同事劉明強告訴賈金水,自己剛跑完蘭州馬拉松回來,比賽沿線山靜水動、風景宜人,在奔跑過程中,黃河沿岸特有的自然生態景觀讓人心潮澎湃。賈金水第一次知道,普通人也有和專業運動員同場競技的機會,而且保持訓練是順利跑完全程馬拉松的必要條件。想到退伍后對身體有所“放任”,好多年沒關注過的血壓都出乎意料地爆表了,賈金水懷念起當兵時有規律的訓練和作息,他想改變,更是為自己的健康負責,就先從跑步開始吧。

第一次,賈金水從縣政府出發經過繡屏公園,到縣農合療經辦中心結束,用17分鐘跑了兩公里。經過一段時間的訓練,他感到體能恢復得很快,這得益于他從15歲起堅持騎自行車、打羽毛球,有一定的運動基礎,而且經歷過部隊的淬煉。這也讓他有了“野心”,3個月后嘗試半程馬拉松,6個月后就去參加重慶馬拉松比賽。“第一次跑全馬就跑進4小時,成就感滿滿的。”賈金水笑道。

考試

全程馬拉松對賈金水來說就像一次全面考試,2019年5月的寶雞馬拉松比賽讓他吃盡了苦頭。賽道爬升450米,翻越兩座山,“相當于一場山地馬拉松”,難度可想而知。由于遠離市區,8:30鳴槍開跑時已經艷陽高照,惡劣的天氣和賽道對選手身體的考驗極大,很多人早早就放棄了比賽。13時許,氣溫已高達36℃,地面溫度更是達到72℃。迫于高溫,組委會提前90分鐘終止了比賽,賈金水是幸運的,他在停賽前以3小時59分順利完賽,排名77位。“賽后全身蛻了一層黑皮,體重降了8斤。”一次全程會暴露自己身體和意志上的所有短板,也有助于之后訓練中“查漏補缺”,加強自己的弱項。

即使嚴格訓練,也不一定會刷新成績。時隔5個月的西安國際馬拉松,下了3個多小時大雨,賈金水的衣服一直貼在身上,體溫低,體能消耗快,再加上腿傷還沒有完全恢復,到38公里處,他不得不走了接近一公里,最終與3小時30分的目標擦肩而過。

有過馬拉松比賽經驗的人都說,比賽真正開始的時間在30公里處,前30公里只是輕松愉悅的熱身,后面12公里才是對身體和毅力的檢試。開始一公里,所有人擁擠在一起,根本跑不起來,兩公里之后慢慢拉開了距離,身體也興奮起來,這時一定要關注自己的配速,稍不注意就會跑得太快,要遵守賽前計劃的配速,才能為后面的10公里保存體能。等跑到20公里的時候,身體可能會出現些微不適,這時候就要刻意關注跑姿,收緊核心,意志千萬不可松懈。

為跑完全程付出的訓練很多人無法想象,但超越永遠是這項運動激動人心之處。賈金水跑馬拉松的個人最好成績誕生在去年商洛國際馬拉松賽上,用3小時35分跑完,他坦言在38公里時腿抽筋差點倒下,還好無大礙,走了700多米換了跑姿,最后一公里還超了5個人。“跑馬千萬條,安全第一條。”賈金水撓撓頭,分享著自己將個人成績提前10分鐘的快樂。

其實在32公里左右,心理和生理耐受都可能達到“極限”,身體會認為這樣的運動程度已經到達無法繼續的程度,肚子疼痛、呼吸困難、肌肉僵硬,感到無力甚至喘不過氣來,這就是“撞墻期”。若平時訓練不到位,質疑自己撐不下去,緊接著就是放棄。“但一旦撐過這個時期,身體就會再次恢復常態。”賈金水在這時會適當放慢速度,盡量去感知身體,不會給自己任何暗示,“積極的、消極的自我暗示都不要有,積極的會屏蔽掉身體的不良反應,造成危險,消極的暗示更是讓你立馬放棄比賽。”賈金水提示道,“畢竟安全完賽才是最重要的。”

撞墻期來臨后,剩下的10公里雖說只是日常一個訓練的量,但它對人的折磨可謂度秒如年。賈金水告訴記者,他的經驗是:如果不是身體極度疼痛的情況下,千萬不要走,即使配速很低也不要走,片刻的舒適會擊垮你的意志,就像一只大手拽著你疲憊不堪的雙腿。畢竟是沖著跑完全程來的,等到38公里的時候,狀態也慢慢恢復了,可以適當提點速度,但不要沖刺,時刻都不要忘記安全完賽。

自律

比賽像正式考試,那平時的訓練完全可以靈活對待。如果節奏太快讓人疲憊,不妨偶爾放慢腳步;如果背負太多讓人沉重,不妨偶爾卸下包袱。生活是自己的,該努力時別松懈,該休息時也不必硬撐。適當放空能給人繼續前行的力量,自律也不是一味苛待自己,勞逸結合讓人更能體會生活的美好。

朋友圈簽名是“自律給我自由”的賈金水,會在跑完步的每天清晨,用某運動APP在朋友圈打卡,經常被人詢問“跑步這么無聊,你是怎么堅持下來的?”被問的次數多了,只有“習慣了”這個簡短的回答,伴隨一笑。

學校操場、馬路、環城公園,場地不受任何限制。放晴的藍天、在厚重云層中噴薄而出的金色朝陽、蒼翠蔥郁的樹木、雨水洗刷一新的鄉村學校,沿途的風景更讓人心馳神往。說起跑步,的確不像其他對抗性運動,有隊友、對手和觀眾陪伴,賈金水稱:“跑步更像一個人的修行,聽到的只有自己的聲音。”

2019年12月31日是他有記錄的第1545天,當天7:18,他已跑完11.84公里。APP分享界面顯示,剛剛過去的一年,他共跑步1483.19公里,總用時128小時51分48秒。

跑步,給賈金水每天的起床增加一點儀式感,“只要離開被窩,跑步就進行了一半;只要找到節奏方法,越跑越輕松。”2019年2月18日,5:50的鬧鐘響了,賴床20分鐘后下樓的賈金水發現下雪了,沒有思想斗爭就跑了出去。在他看來,只要邁出第一步,一切都不是問題。晨跑開始還有點冷,跑到結束也沒有怎么出汗,但戰勝自己心底那點小懶惰后的滿足感油然而生。

一件沒有益處的事,人是難以長期進行下去的。自律帶來了身體和精神上的自由,賈金水每天都6點前起床,4年多下來,生物鐘規律了,他也越來越愛惜身體,工作學習起來也更有干勁兒。賈金水直言:“人過35,身體機能下降,代謝變慢,極易肥胖。跑步能消耗掉自身多余的脂肪,讓身體更緊致,人也更精神,感覺生活得更有質量。”

堅持

每天盡量在50分鐘內完成10公里,這樣既不耽誤上班時間,也不會影響二孩家庭生活。為了在馬拉松比賽中不掉成績,賈金水每月的最低跑量要保證100公里,賽前3個月還要加大訓練量。

跑步到8公里時是身體最活躍的時候,呼吸勻稱、步伐輕盈,賈金水形容“身體像一個大彈簧”,這種感覺會一直持續到15公里。保持上半身穩定、大步跑的優勢顯現,身體輕、抓地牢,每一次落地的能量都會最大限度地轉化為向前的動力,這些感覺建立在良好的核心力量之上,身體過多的晃動會造成身體損傷,腰腹無力讓你可能在5公里就感到很累。經過長時間針對性訓練,賈金水刷新了自己對跑步的理解,“甩開腿,壓腳尖,充分利用重力提供的動能,這種酣暢淋漓有一種腳踩風火輪的感覺。”

長期跑步,免不了傷病困擾,但賈金水從不言棄,尋找原因并努力克服。他咨詢醫生與跑友得知,引起傷病的首要原因是跑姿,身體任何一個部位姿勢的不規范,日積月累后一定會對身體造成極大傷害。為了跑得更久,規范跑姿是他想到的最好辦法。

賈金水首先觀看專業運動員的比賽訓練視頻,以形成良好的心理表征,隨后看相關講解,了解、學習每一個動作要領,把自己的動作用手機錄下來與專業運動員比較,及時發現問題,刻意糾正,最終形成牢固的肌肉記憶。他還加強針對性力量輔助訓練,對身體的薄弱部位升級“打補丁”,最后還要保持良好三餐與規律作息,因為“每一次放縱都會影響第二天的訓練”,長期的放縱將會自我放棄跑馬拉松之路。

欣賞沿路景色,感受微風拂面,傾聽心臟跳動,通過參賽,不僅挑戰極限,還可與幾萬人一起用腳步去領略不同城市的魅力,結識到熱愛生活的新朋友。跑友們積極健康的生活方式不光影響著賈金水,也通過他影響著身邊的人。2019年9月28日,15歲的兒子的第一次長跑是他陪伴完成的,50分鐘6公里下來,父子間默契和信任明顯增長。每到周末,兩個孩子都會和他一起去跑一次步,賈金水相信這就像一粒種子,終究會生根發芽,讓他們在成長的道路上遇到開心、憂傷的時候,多一種與身體交流的方式,多一點時間傾聽自己內心的聲音,總是好的。

“腳步多慢都不要緊,只要你在跑,總會看到進步。”賈金水說。