劉劍鋒

位于洛河中央的小寨子,上面曾經是洛神廟。

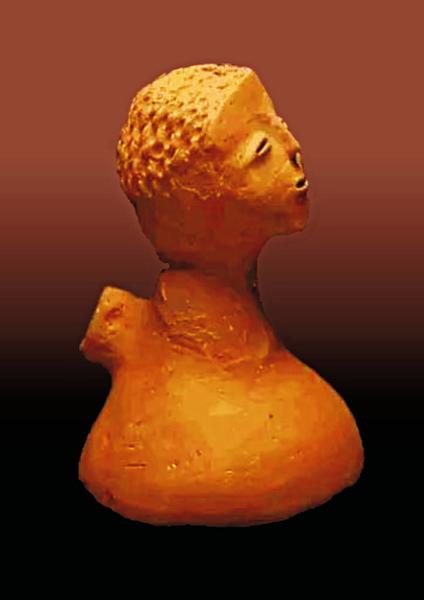

靈口鎮焦村出土的人頭壺

拿什么來寄托洛河的曼妙美麗、神秘幽長并讓我們牽念銘記以至深情款款?莫過于一尊神。于是,有了洛神。從2000多年前到現在,洛神作為洛河的一個神秘而絕美的符號,一直飄逸雋秀地站在洛河上,“榮曜秋菊,華茂春松”,清澈的目光在凝望著時間。而比洛神的凝望更早的,是來自6000年前的凝望——出現于靈口的人面陶壺。

洛神

傳說大禹治理黃河時有三件寶:河圖,開山斧,避水劍。其中“河圖”是河伯授給大禹的。

河伯為誰?神話中黃河之水神,原名馮夷,也作“冰夷”。宓妃,即司掌洛河的地方水神——洛神,伏羲氏的女兒,因迷戀洛河兩岸的美麗景色而跑到人間,在洛河岸邊教會了有洛氏部落人結網捕魚以及從伏羲那兒學來的狩獵、放牧、養畜方法。有洛氏,洛水邊古國名,后被商滅。

《史記·司馬相如傳》中《上林賦》曰:“如淳曰:宓妃,伏羲女,溺死洛水,遂為洛水之神。”唐代,李善注《文選·洛神賦》繼承淳注說法:“宓妃,宓羲氏之女,溺死洛水,為神。”如淳,三國時著名學者。

神話說宓妃在洛河邊彈琴,與人們載歌載舞,其優美的琴聲和歌聲吸引了河伯,河伯一下子被宓妃的美貌搞得魂出七竅,于是不管不顧地將其抓至水府深宮。善射的天神后羿因射死了天帝的九個兒子而被罰留在人間,他對河伯劫擄美女的行為很是不齒,于是打敗河伯救出宓妃。河伯被打敗,本就窩一肚子火,又聽說宓妃與后羿相愛,于是大怒,攪動黃河、洛河之水吞噬田地、村莊,禍害百姓。后羿可是吃素的?拿出弓箭射了河伯的左眼,河伯倉皇而逃。

中國文學中,人神相戀主題的濫觴源于屈原的《楚辭》,洛神首次作為詩人所追求的神女身份而出現:“吾令豐隆乘云兮,求宓妃之所在。解佩纕以結言兮,吾令蹇修以為理。紛總總其離合兮,忽緯繣其難遷。夕歸次于窮石兮,朝濯發乎洧盤。保厥美以驕傲兮,日康娛以淫游。雖信美而無禮兮,來違棄而改求。”

兩漢文學既承襲了《離騷》之風,洛神宓妃形象依然豐滿而迤邐,又有了濃郁的世俗化傾向。《上林賦》:“若夫青琴宓妃之徒,絕殊離俗,妖冶嫻都,靚妝刻飾,便嬛綽約。”《淮南子·俶真訓》:“妾宓妃,妻織女,天地之間,何足以留其志!”《思玄賦》:“載太華之玉女兮,召洛浦之宓妃。咸姣麗以蠱媚兮,增嫮眼而蛾眉。”

描寫洛神宓妃形象而名垂千古、無人望其右的,則首推曹植的《洛神賦》,“翩若驚鴻,婉若游龍。榮曜秋菊,華茂春松。髣髴兮若輕云之蔽月,飄飖兮若流風之回雪。遠而望之,皎若太陽升朝霞;迫而察之,灼若芙蕖出淥波”等等文字,無人能復。

《洛神賦》原名《感鄄賦》,后被曹植的侄子也就是曹丕的兒子曹睿下詔改為《洛神賦》。何以叫《感鄄賦》?鄄,為曹植封地,即今魯豫交界處的鄄城縣。曹植在《洛神賦》序中說,該文系其于魏文帝黃初三年(222年)入朝京師洛陽后,在回封地鄄城途中經過洛水時,“感宋玉對楚王神女之事”而作。《感鄄賦》之名本無異常。

但是,“鄄”與“甄”相通。“甄”何者?甄夫人也,即曹植哥哥曹丕之妻。甄氏原為袁紹次子袁熙之妻。建安九年(204)曹操率軍攻下鄴城,因甄氏美貌曠世絕倫,被曹丕一眼相中,納為妻妾,甚是寵愛,生下兒子曹叡和女兒曹氏(即東鄉公主)。

千古絕唱,均來自感之深,思之切,情之濃。《洛神賦》中描寫作者與美麗絕倫的洛神邂逅,其蕩氣回腸的思慕愛戀、悲傷悵惘,可謂感天動地,若無感之深、思之切、情之濃,何以能出此絕唱?

曹植的思慕悲傷及寫作此賦的靈感源自何處?史上傳曹植與嫂子甄氏情深意長,一個才華蓋世,一個美貌絕倫,才子佳人邂逅,怎么會沒有故事?《感鄄賦》何以不是“感甄說”“感甄故事”?雖古今學者對“感甄說”多有批駁,但是讀馬伯庸先生發表于2010年第9期《人民文學》上的《風雨〈洛神賦〉》一文,其飛揚的文采之下,是豐富扎實的史料論證、嚴密可靠的邏輯推斷,不僅坐實了曹甄之戀的事實,而且牽出了隱藏于歷史重重迷霧之表象下的宮廷陰謀。洛神既是洛河之神,又是曹植心中無比思念的美神、情人。

洛水之神,隱藏著洛河上多少秘密。

靈口的洛神廟

作為洛河上的一尊神,人們何以不感之、念之、祭之?于是便有了洛神廟宇。

元代,在洛陽今瀍河回族區洛川街便有座洛神廟。偃師市顧縣鎮曲家寨村、鞏義市回郭鎮劉村都曾有洛神廟。而洛寧縣長水鄉西長水村的“洛出書處”有一洛神廟,廟內有洛神像,為僅存的洛神廟。

洛河到了靈口,匯聚了洛南大大小小1300多條1公里以上的河流之后,河水流量劇增,水域寬闊,適于水運,因而,靈口曾經是洛南通往中原地區的一條重要水路。《洛南縣志》載:“官橋河、靈口,素為渡口。”官橋河即柴峪溝口渡口。不過明清時期,由于水量較弱并不適于船只往來,洛河的水運方式主要是放排。

由于通暢的水運,讓上游的洛南和洛陽暨中原地區有了更為密切的聯系,在物資交流頻繁的同時,文化也因此得以交流和傳播。因而,作為洛河上重要的文化符號——洛神,在曹植的《洛神賦》中“翩若驚鴻,婉若游龍”,又如何不在洛河上游的洛南“榮曜秋菊,華茂春松”?

靈口鎮沿洛河下行約3公里的廟灣村,一個孤島一樣的寨子獨然靜泊于洛河中央,波光粼粼中綠樹掩映;即便夏秋洛水暴漲,洪濤拍岸,其孤島巋然不移,安然無恙,猶若驚濤中一葉處驚不亂的扁舟。誰護佑著這座小小的孤島?洛神。

寨子上有個廟宇,為圣姑廟,當地人習稱娘娘廟、神女祠、洛神廟,供奉“河洛之神”宓妃。

詩人用文字記錄了這座廟宇。

唐代詩人皮日休的《圣姑廟》云:

洛神有靈逸,古廟臨空渚。暴雨駁丹青,荒蘿繞梁梠。

野風旋芝蓋,饑烏銜椒糈。寂寂落楓花,時時斗鼯鼠。

常云三五夕,盡會妍神侶。月下留紫姑,霜中召青女。

俄然響環佩,倏爾鳴機杼。樂至有聞時,香來無定處。

目瞪如有待,魂斷空無語。云雨竟不生,留情在何處。

明人高秀美有詩《神女祠》:

路轉俄聞雞犬聲,柴扉開處白云生。

插花稚女有嬌態,倚竹老翁無俗情。

靈藥雨余閑自采,好峰云外書難成。

沿溪剩有桑麻地,擬卜鄰居事榻耕。

清初學者潘耒亦寫有《洛神廟》:

造端托興亦多辭,賦筆寧當菀帝姫?

賴是感甄人共曉,洛神千古尚留祠。

這座孤島上的洛神廟曾多次損毀又多次修葺,最終還是消失于洛河的波光之中。

人面陶壺:6000年前的凝望

靈口鎮溯洛河而上約2公里處,龍河和洛河交匯的一個三角地帶,為焦村。1983年9月,考古工作者在這個三面臨水、面積1500多平方米的地方,發掘出戰國時期的石斧、石鏟刀、石鋤、陶碗、陶盆、骨針、骨錐等,屬新石器時期中期仰韶文化及龍山文化類型。

從焦村而西約2.5公里,洛河彎出的一個河灣,為宋川村,這里有個狗灘。1983年9月,考古工作者在這里1500多平方米的區域,發掘出屬新石器時期晚期龍山文化類型的石斧、石鏟、石杵、石刀、刮削器及陶片。

焦村和狗灘遺址的發掘,意味著在當時新的“高科技”產品——磨制石器出現之后,人類社會完成了第一次飛躍,我們的祖先便與洛河上游花石浪茹毛飲血的原始狩獵時代揮手告別,進入了原始農業階段,并由此引發了一系列劃時代的革命:因為工具產生效率,更多荒地被開墾出來,糧食增多,有了剩余產品,私有制出現并催生出城市及國家。作為完整的人,自此進入文明時代,開始凝望未來。

我們一直在尋找那雙凝望未來的眼睛。

終于,在一只人頭壺上找到了這雙眼睛。

2018年1月1日,中央電視臺推出《如果國寶會說話》第一集《人頭壺——最初的凝望》。片子開始的解說詞是這樣的:“你來自泥土,頭微微揚起,仿佛仰望天空。6000多年過去了,我們進食、生存、繁衍、不斷進化,而今凝望著你,我們依舊在思索著一切的意義。”

這個“仰望天空”的人頭壺來自于靈口鎮焦村。

1953年,焦村人擴建村小學時挖掘出土了人頭壺。人頭壺高22.5厘米、腹頸13.5厘米、底頸6.3厘米,1977年6月被西安半坡博物館征集并館藏。

這只神秘的國寶級的人頭壺,其材質為泥質紅陶,專家鑒定其火候較高,陶質堅硬。人頭微微上仰,雙目上眺,仿佛凝望著遠方。眉目清秀俊朗,鼻梁修長,而嘴唇上翹著,像孩子一樣純真而干凈,仿佛在輕輕地訴說著什么。而頭發則為扁平的錐刺紋,整潔而精美,似乎折射著人對自身的尊重和珍視,以及生活的平靜。這張6000年前的比例協調、眉清目秀的臉,平靜中透著無限的思緒,是悵惘、是迷茫,還是清醒?是對生活對命運的思索,對過往歲月的懷戀,還是對未來的憧憬?

壺體與身體融為一體,與頭部渾然天成。壺體整體上呈高頸小平底形狀,腹部微微隆起,圓潤清雅,溫馨安詳又帶著一種微微的慵懶,酷似一個孕婦。這是人們對女性及其生育的一種崇拜嗎?西安半坡博物館副館長何周德這樣說:“當時醫療條件、物質生活都比較艱苦,小孩的成活率比較低,所以產生了對女性的崇拜,對生育的崇拜。除了對生育的崇拜,新石器時代還有對多子多產的崇拜,如陶器上出現的魚、蛙的紋飾,反映了這一現象。”

神秘的還有身體(壺體)的背后是一個橢圓形的管狀進水口,形似背負著的行囊;而出水口則是嘴巴和兩只眼睛。其設計極為巧妙,在注水的時候上面的兩只眼睛和嘴巴可以用來換氣,可以使壺體很快地注滿水。因此可以判斷,這個人頭壺既是實用的器皿,又是一件藝術品。

令人無限遐想的還有:當壺體注滿水,那雙眼睛里流出來的,難道只是簡單的水,而不是生育時的痛苦、煎熬、焦慮以及喜悅與幸福交織在一起的眼淚?那嘴巴出水的情形,難道不是寓意著婦女孕期的嘔吐狀況?或許,她不僅僅是實用器皿,是藝術,還是祭祀之品?

不會說話的人頭壺,傳遞的是比話語更為博大更為細微也更為復雜神秘的信息。歷史濃縮在一只人頭壺上,成為沒有聲音的語言,沒有文字的詩。她在凝望天空、山巒、未來,凝望自己的生活,而我們現在凝望她,和她交流,感受她的無限神秘又無比親近的體溫。正如何周德副館長說的:“國寶其實不會說話,但是國寶將它承載的信息傳遞給人,其實發出的都是無言歷史,是沒有聲音的語言,如果你認真觀察研讀,你和它交流溝通,你會從中了解很多,人頭壺可以說是形神具備。”

在我們的印象中,6000年前原始人類的生活是粗糙的,衣衫不整,蓬頭垢面。現在,好啦,當一個活生生的、不會說話的生命體出現在我們面前的時候,那干凈清秀的面容,那整潔精美的頭發,甚至顯得很“萌”的發型,則告訴我們,他們擁有的生活之精致之有序和對生命本身的珍惜與尊重,和我們今人并無二致。

而那仰起的頭部,那仰望著的眼睛和復雜的眼神,那微微上翹的嘴唇——雖然能夠感受其中的迷惘、惆悵、焦慮,但是它們都在朝著遠方,朝著向上的地方,朝著他們未知的但卻充滿希望的未來,而不是灰心喪氣的低頭狀。6000年前的人,其心態竟是如此健康、積極、上進。

我們是不是在一個人頭壺上破解了原始人的生活狀態之謎?

從考古學的角度來說,人頭壺還有一個重要的意義,在于它絕無僅有。

在歷次的考古發掘中,也發現了一些包含人面的陶器或陶塑,但是數量較少。半坡遺址在20世紀50年代發掘了1萬平方米,只出土了一件人頭塑像,但是這件人頭塑像只是具備了人的五官的大致輪廓,相對粗糙而簡單,比例上也比較小,四五公分左右。其他半坡文化遺址中,陜西長武縣也發現了一件人頭壺。除了半坡文化中發現的人頭壺,在楊官寨遺址、北首嶺遺址、大地灣遺址中都發現了人面形象的器物,但是都沒有洛南靈口人頭壺的形象精美。

它對研究當時人的特征意義非凡。何周德副館長說:“我看到人頭壺之后就想,它對人物五官的塑造比較形象,應該就是當時仰韶人的面貌。這個十分重要,因為距今6000多年前的人類現在已經是骨骸了,雖然現代技術能夠進行復原,但是人頭壺更加的直觀。”“通過觀察人頭壺的形象,可以看出他的五官輪廓和現代人差別不大,并且現在通過體質人類學的研究,仰韶人的腦容量與現代人也相差無幾。”

陶器是以黏土為材料燒制的器皿。據資料,最早的陶器基本上屬于手工制作,以篝火燒制。燒制時間短但火力卻能達到900℃左右,甚至可以更高。它說明新石器時代人類制作陶器的技術已經達到了一種新的高度。陶器是人類最早利用化學變化改變天然性質的開端,是人類社會由舊石器時代發展到新石器時代的標志之一。郭沫若在《中國史稿》中曾說:“陶器的出現是人類在向自然界斗爭中的一項劃時代的發明創造。”

那么,作為絕無僅有的人面陶壺的發現,反映的是6000年前怎樣的社會狀況呢?它反映了在洛河岸邊,我們祖先不僅嫻熟地掌握了陶器制作的工藝,而且可以站在藝術的高度再現人們的生活狀態;人們不僅擁有了文明的生活方式,而且有了能夠反映生活狀況的藝術。何周德副館長說:“陶器在新石器時代早期出現,到仰韶時期,遠古的先民不僅能制作滿足人們基本生活需求的陶器,也能創作一些難度比較大的藝術品,說明當時人類制陶水平的提高,對藝術、精神方面的追求有了一個新的要求。從人頭壺可以看出,當時的藝術水平逐漸成熟。”