郭松林

近日正在熱播的抗戰史詩電視連續劇《河山》,再現了陜西子弟兵在山西省中條山抗擊日寇的悲壯歷史。中條山麓留存著一塊紀念碑,那是在抗戰時期的“六六戰役”期間,由陜軍營長張玉亭和全營官兵為已經壯烈犧牲的戰友樹立的,人稱“后死碑”。在犧牲的28位戰友中,有24個陜西子弟兵,其中商洛籍12人。

歷經風雨浸蝕的“后死碑”

中條山戰役中的陜軍將士(資料圖片 )

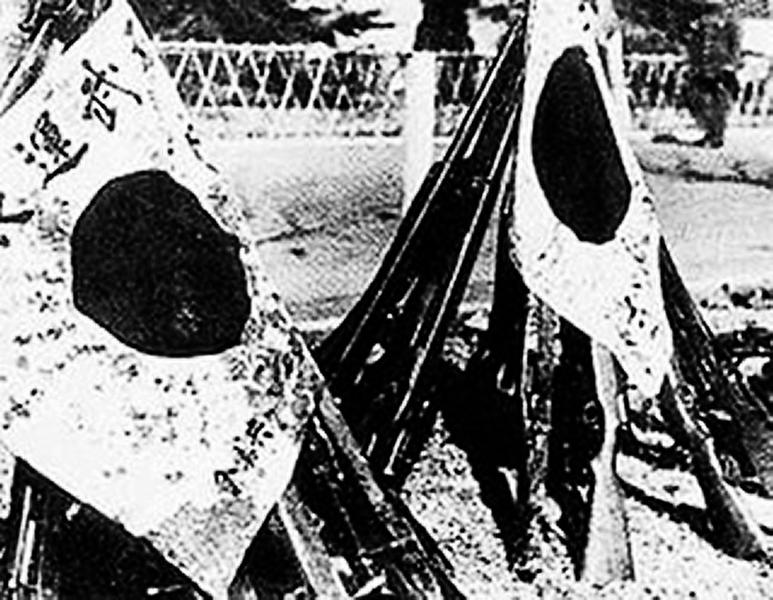

六六戰役繳獲的日軍武器(資料圖片 ) 近日正在熱播的抗戰史詩電視連續劇《河山》,再現了陜西子弟兵在山西省中條山抗擊日寇的悲壯歷史。劇中的主人公衛大河,率領陜軍加強團英勇抗戰,御敵于中條山上,拼殺在黃河岸邊。他們中的好多人甚至連姓名也沒有留下,就像一顆匆匆劃過蒼穹的流星,其中28位烈士是幸運的,因為他們的名字刻在“后死碑”上;而立碑的后死者也是幸運的,因為這碑也是為他們而立!

中條山位于山西南部、黃河北岸,呈東北西南走向,橫廣170公里,縱深50公里,山脈平均海拔1249米。抗戰全面爆發后,隨著山西各主要關隘的相繼失守,中條山成為“系國家安危之要地”。日軍侵占山西后,為了“固華北、抑洛陽、窺西安,自1938年以來,曾13次圍攻中條山,但均未得逞”。中條山成為中國軍民抗擊日寇的英雄象征。

中條山麓留存著一塊紀念碑,那是在抗戰時期的“六六戰役”期間,由陜軍營長張玉亭和全營官兵為已經壯烈犧牲的戰友樹立的,人稱“后死碑”,意即先死的戰友們,我們隨后跟來慷慨赴死。在犧牲的28位戰友中,就有24個陜西子弟兵,其中商洛籍12人。

見證抗日烽火的“后死碑”

據當地老人們回憶,當年那場戰斗結束后,官兵們從前沿陣地上運回了陣亡烈士的遺體,匆匆安葬,并立碑為念,還栽下兩顆幼小的翠柏。墓冢在石碑后百米處,多年后因修建水庫,烈士遺骨淹沒于水下,唯有“后死碑”存留下來。

如今,陜西子弟兵留下的“后死碑”,已成為見證抗日烽火的重要文物,具體位置是山西省平陸縣洪池鄉西鄭村。它是由一塊青石匆忙刻成的,石材不是很好,呈四棱柱體,面向黃河和身后的陜西大地。石碑沒有娟秀的字體和精湛的刀工,看似粗糙卻樸實無華。這塊青石碑在歲月滄桑中,已度過整整80個春秋,字跡漫漶,人們隱約可看出青石鑿琢而成的上部四周鐫刻著“為國捐軀”四個大字,背面的祭文是陰刻“芮城縣之倭寇以步騎炮兵聯合二千余,經風疙瘩向我三路進犯,我全營官兵英勇奮戰,堅守陣地,奮勇抵抗,酣戰終日,殲敵數百,戰果輝煌,致敵終于膽怯而逃躥。是役也,我英勇將士28人,俱以大無畏精神,為國家民族而壯烈犧牲,其浩氣誠足已激勵國人,光耀千古,精神不死。同人務以備棺安葬外,列敘英名,勒石紀念,以示家屬云爾。”落款是:“大中華民國二八年六月吉日;陸軍第一百七七師五百三十旅第一千零二十九團第三營陣亡將士紀念碑;張玉亭暨全營官兵敬立。”

風雨侵蝕的石碑左右,鐫刻著抗日勇士的軍階、姓名、年齡及籍貫,共有28位,但依稀能辨別出的只有16人。后經山西省平陸縣政協派人專門辨認,28名烈士中,最大的30歲,最小的22歲。有24名為陜西人,其他4人分別為河北、山東、甘肅天水和山西晉城。

陜籍24人名單如下:中士范生貴,逝年30歲,陜西岐山東南鄉二堡二甲;下士袁冠武,逝年22歲,陜西鎮巴涇洋鎮;上等兵韓根元,逝年22歲,陜西城固南街;一等兵徐治幫,逝年21歲,陜西商縣治安鄉徐家村;一等兵潭清海,逝年25歲,陜西城固小河;一等兵趙天彥,逝年22歲,陜西蒲城東鄉姚堡;一等兵王生才,逝年22歲,陜西禮泉安鎮;一等兵李祥中,逝年26歲,陜西耀縣北雷家巖;一等兵魏瑞生,逝年21歲,陜西商南南二鄉四保;一等兵張金根,逝年30歲,陜西安康安海鄉四保二甲;一等兵周盛泰,逝年19歲,陜西商南東廣鄉一保;一等兵汪家強,逝年19歲,陜西柞水鳳翔河村二保;一等兵王善文,逝年25歲,陜西商南白家**麻溝;一等兵郝興泗,逝年25歲,陜西洛南北良鄉五保四甲;一等兵馮振祥,逝年25歲,陜西商縣南家鄉*增村;一等兵陳光有,逝年24歲,陜西長安三興鄉七保;一等兵李樹云,逝年27歲,陜西商縣西二鄉張三村;一等兵李興明,逝年25歲,陜西嵐皋南鄉五保一甲;一等兵傅青山,逝年24歲,陜西安康紅口鎮;一等兵*高智,逝年26歲,陜西商南大*鄉一保;一等兵候諳銀,逝年20歲,陜西商縣上沙十村;一等兵孫志成,逝年24歲,陜西安康一*中保;一等兵任炳楊,逝年27歲,陜西商南王家莊;一等兵吳京*,逝年21歲,陜西柞水東鄉九間房(*代表該處碑文字跡不清楚,無法辨認)

“后死碑”上的甘肅天水籍士兵王振峻,還是在媒體的協助下才找到其家人的。

如今,新建成的“六六戰役”紀念碑矗立在晉西南的黃土地上,雄壯巍峨。它和碑亭下的“后死碑”遙相呼應,提醒國人勿忘國恥,永遠銘記那些為了國家榮譽而慷慨赴死的英雄們,更加珍惜眼前和平的安寧生活。

陜西子弟兵血戰中條山

常常有人會問,為什么當年氣焰囂張、不可一世的日本鬼子沒有打進陜西?他們能占領東北,占領北平、華北,繼而攻陷上海、南京,甚至還占領武漢、廣州,能從華中和西南兩個方向進攻當時的陪都重慶,為什么沒有取道關中直奔西南?自古以來,兵家進取四川大都選擇蜀道,難道日本侵略者就不知道這些?不是他們不想進攻陜西,而是他們打不進來,因為橫擋在他們面前的三百里中條山、川流不息的黃河岸邊,有一支不惜命的軍隊,這就是我們的陜軍壯士,他們用血肉之軀構筑了日本侵略者無法逾越的防線,從而保護了自己的家鄉,也保住了大西北和大西南,使關中大地免遭戰火涂炭,三秦父老免受日寇鐵蹄的踐踏。這支英雄的部隊就是由愛國將領、中華民族的千古英雄楊虎城領導的國民革命軍第十七路軍。

1938年7月,一支由3萬多名陜西子弟組成的隊伍裂袍為旗、兵出潼關,開進了黃河北岸的山西中條山抗擊日軍。這支陜籍軍隊在中條山堅持抗戰近三年,先后粉碎了日軍的11次大掃蕩,使日軍始終未能越過黃河進入陜西。而陜軍也有2.1萬人陣亡在中條山上、黃河岸邊,占出征總人數的70%,陜西子弟兵用他們的血肉之軀保衛了家鄉,驚天地泣鬼神,名震華夏。

而最為慘烈的是1939年6月的“六六戰役”。此次戰役發生在茅津渡。茅津渡位于山西省平陸縣境內,是黃河北岸一個古老的渡口,與潼關以北的風陵渡一樣,歷來為兵家必爭之地。從茅津渡過河后便是崤山,占領崤山,可北控山西,東據河南,西進關中。人們形容茅津渡是“一鎖扣三省”,一鎖既開,三省門戶皆開,足見其戰略位置的重要。據守此地的是李興中將軍率領的陜軍第四集團軍第96軍。

日軍的進攻是從1939年5月29日開始的,起初是規模不大的“火力偵察”,顯示著大戰即將打響。6月6日凌晨3時許,日軍的數十門山野炮同時響起,猛烈的炮火將月色朦朧的夜空撕扯得支離破碎,巨大的爆炸聲震撼著中條山古老的山峰……日軍一改常規,用他們最不習慣的夜戰發起了掃蕩攻勢,并且是兵分九路一齊殺來。

日軍進攻的重點是位于芮城與平陸交界的洪池鄉,在洪池鄉設防的是陜軍九十六軍一七七師。戰斗一打響,一批批士兵便倒在敵人的猛烈炮火下……戰斗間隙,一O二九團三營營長張玉亭找來一塊石碑,由團部羅副官撰文,請當地石匠刻石,留下了這塊彌足珍貴萬世流芳的“后死碑”。

石碑刻好后,張玉亭拿出陜西的西鳳酒,敬天敬地敬戰死戰友,然后把酒瓶摔碎在石碑上,說了句“后死者,不是怕死者,怕死不上中條山。”他稱此碑為“后死碑”,即后死者為先死者所立之碑。祭奠一結束,張玉亭把槍一揮,帶著剩余的士兵繼續投入了戰斗,很多人隨即也戰死沙場,他們的名字隨著歲月流逝,大多被忘記了。

此次戰役后,全國報紙、電臺均以“我軍在晉南又獲大捷”為題做了報道,而西安的新聞媒體則代表關中百姓發出真誠的感嘆:“西北整個得以安定,皆賴我第四集團軍英勇將士在黃河北岸艱苦支撐所賜……”第一戰區司令長官衛立煌將軍親臨平陸慰問第四集團軍官兵,盛贊陜軍為“中條山的鐵柱子”。

“六六戰役”再次頑強地將日寇拒于黃河北岸,但中國軍隊付出了慘重的代價,傷亡及失蹤官兵達8800多人,且大部分是陜籍將士。日軍傷亡約5000多人。戰后,日軍在山西運城召開追悼陣亡將士大會,會場上,僅陣亡軍官的骨灰罐就擺了1700多個……

“后死碑”引起世人關注

2005年7月,《西安晚報》以“尋訪后死碑”為題報道此事。2013年6月,鳳凰臺《冷暖人生》欄目以“后死碑記”作了專訪。

立“后死碑”的營長張玉亭,1905年12月出生,三原縣陂西鎮張二冊村人,早年投軍,在駐扎漢中的陜軍三十八軍服役,因為作戰勇敢被升職。抗戰時隨部隊東出潼關,挺進晉西南中條山,率部阻止日寇長達三年之久。后換防到豫西鞏義一帶,守衛河防。1944年4月中旬,日軍發動河南戰役,張玉亭率部隨第一七七師在鞏縣以東奮勇阻擊,堅守虎牢關據點7個晝夜。虎牢關之役共斃傷日軍2500多名,一七七師也傷亡400多名官兵。另外,在登汜、韓城鎮和管道口的歷次大戰中,陜軍均予日軍以重創。張玉亭因戰功任一七七師五二九團團長,是國軍英勇抗戰的“四大名團”之一。國共內戰中,張玉亭所部參加了西府、隴東、荔北、扶眉等戰役,屢敗屢戰。1949年11月,張玉亭團隨胡宗南集團撤退到成都,1950年1月在川西茂縣投誠起義。

新中國成立后,張玉亭復員回村任生產隊隊長,“文革”中因“歷史反革命”遭受迫害,撥亂反正后被平反。平反后的當年,張玉亭即在家人的陪伴下,來到中條山,在當年浴血奮戰的戰場待了很久,向家人講述當年戰斗的情形,還在“后死碑”前燃香祭祀死去的戰友。后來,張玉亭擔任咸陽市政協副主席,在他的呼吁和西北大學教師、陜軍子弟張恒的奔走下,秦晉兩省共同出資修建了“六六戰役”紀念碑,成為不忘國恥的愛國主義教育基地。幾近周折,“后死碑”上的殉難者大部分陸續被追認為革命烈士,并和家人取得聯系,把這份榮光回饋故里。“共產黨為國民黨辦烈士”,在海內外引起轟動。1991年7月,抗戰老兵張玉亭去世,享年86歲。

80年過去了,曾經硝煙彌漫、殺聲震天的戰場如今已是果樹飄香的沃野,只有中條山下的“后死碑”仍默默地屹立著,一陣山風吹過,仿佛在喃喃自語般向天地講述那場慘烈的戰役。是啊,我們無法想象這就是當年硝煙彌漫炮火連天的戰場,無法想象當年站在這里的一群陜西子弟兵視死如歸的情景,唯有無盡的震撼和感動在心中翻涌……