劉劍鋒

站在文顯山上一覽浩蕩連綿的群山,但見兩條清澈的小河如飄帶般輕盈地?fù)]灑于千溝萬壑。西邊的一條稱甕溝河,東邊的為干江。它們在高耀鎮(zhèn)東南匯合,經(jīng)三要鎮(zhèn)東一路北去,于靈口鎮(zhèn)東的大嘴注入洛河。站在文顯山北望,峽谷中的甕溝河漫過幾只“大甕”,轟然而去;東望,豫陜咽喉鐵鎖關(guān)隱約可見。翠色無垠、充滿傳奇的文顯山下又豈能少了一道道的美味?

甕溝河·甕溝

一條發(fā)源于丹鳳縣庾嶺境內(nèi)的七里窨、郝家塬一帶的小河,稱東沙河,在流經(jīng)爐道、兩岔河之后,向北穿過厚厚的蟒嶺,再經(jīng)高耀鎮(zhèn)迂回北去,在靈口鎮(zhèn)東南角的大嘴塬下注入洛河,蜿蜒約40公里。

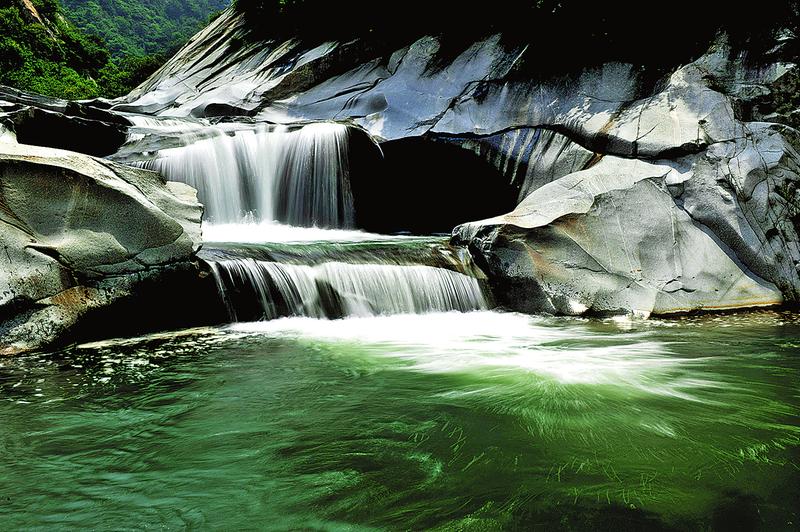

北入洛南境之后,東沙河猶如一把清澈的刃斧,把橫亙眼前的蟒嶺劈出一道曲曲折折的河谷,呈梯狀迂回而下。蟒嶺河谷之中有一段峭壁陡立、懸崖對峙、水流飛瀉的峽谷,這兒原本是整體相連的巖石,在漫漫的歲月里,東沙河的清流將堅硬的巖石粗糙的棱角一點點磨去,磨得光潔清瑩;而飛濺的水花又在光潔清瑩里剜出一個又一個大大小小、圓潤光潔的深坑。其中3個深坑最為有名,因其猶如深不可測的大甕,流水跌入,水聲轟鳴,因而,這段河水便稱作了甕溝河,這段彎彎曲曲的峽谷便稱作“甕溝。”

相傳,甕溝河一帶蟒嶺山體相連,東西縱橫成一道屏障,堵住南北水流,致使上游的爐道洪澇頻繁,災(zāi)害連年,百姓苦不堪言。百姓的苦衷被天上的王母娘娘所聞,遂派一位天庭女神,拿著王母的金簪下凡,將蟒嶺一帶的山體劃開。這位女神在揮簪劃山時曾停頓三下,就形成了三道深不可測的深洞,形若深甕。深甕水聲回蕩,又?jǐn)嚁_了地下龍宮。龍王在王母娘娘那里奏了一本,王母娘娘便將女神打下凡界。不得回天宮的女神因心生怨氣,就化作美麗的長發(fā)女郎,常常坐于河邊光潔的石頭上,或飛針走線,或眉目顧盼,若有人來,便潛入水中,變作一條美人魚;人若挑水捕捉,必溺水而死,葬身魚腹。

第一道甕,在河谷較寬處,水流石上,晶瑩如玉,坦平如鏡,春到花瓣飄零,夏來綠蔭傾覆,秋至紅葉倒映,冬日飛雪流瀉。

第二道甕,大小共計三個,基本呈“品”字排列,水流湍急,浪花飛濺,若玉簾垂掛而入甕,甕中碧水深幽,水聲炸裂。

第三道甕,在峽谷中傾斜著,甕口呈扁狀,水流涌來,飛瀑濺玉,浪花翻卷,玉珠之聲蕩漾于靜謐的峽谷間,別有一番空靈的味道。

甕溝深居蟒嶺山中,欲睹峽谷之中、水流之下的一道道深甕,無路可尋,只能在水邊的懸崖上下攀緣,在河谷間蹚水縈回,在荒嶺上艱難跋涉,才可見藏于深山人未識的甕溝。

甕溝,一幅靜默的山水奇畫,她藏得很深。

豫陜咽喉鐵鎖關(guān)

文顯山下有個村子叫“雙關(guān)”,因此地有兩個著名的關(guān)口——鐵鎖關(guān)、雞頭關(guān)而得名。文顯山腳下北邊,一座狀似雞頭的小山脈,靜臥于干江河畔,成為扼守川谷的一個關(guān)口,稱雞頭關(guān)。后修建聯(lián)通洛南與河南盧氏的307省道,雞脖被斬斷,“雞冠”與“雞身”分離。沿307省道(現(xiàn)為344國道)東南盤旋而上,即鐵鎖關(guān)。

中國多地以“鐵鎖關(guān)”名之。最著名的是長江上的夔門鐵鎖關(guān),為扼守夔門天險,以鐵索橫于江上而設(shè)關(guān)口,掌控江上船只往來,戰(zhàn)時可以御敵,平時又為江上商船納稅之“稅卡”。陜西有兩個鐵鎖關(guān),一個在漢中的寧強縣東部,有鐵鎖關(guān)鎮(zhèn),地勢形如鐵鑄鎖鑰,崎嶇險峻,易守難攻,因名,明清為寧羌州東部重要關(guān)隘。

陜西另一個鐵鎖關(guān)位于洛南縣境東南。

站在文顯山東望,鐵鎖關(guān)隱約可見。

鐵鎖關(guān)亦稱箭桿嶺,傳說宋時楊家將的箭桿落于此處而得名。又稱,明崇禎十一年(公元1638年),投奔李自成后回盧氏城接取家眷的牛金星,被盧氏官衙拘捕,李自成大將李過奉命偷襲盧氏城,劫了大獄,燒了官署,救出牛金星,從鐵鎖關(guān)進入洛南,轉(zhuǎn)到石門寨。傳箭桿嶺又因李自成軍的箭桿遺落此處而得名。

鐵鎖關(guān)橫亙于豫陜之界。東為河南省盧氏縣官坡鎮(zhèn)蘭草河村,西為洛南縣高耀鎮(zhèn)。地勢險要,形如鐵索,扼守豫陜往來之咽喉,故名“鐵鎖關(guān)”。鐵鎖關(guān)主脊海拔1225米,長2公里。古時筑有關(guān)隘,石路通衢,樓閣林立。當(dāng)年的關(guān)門以厚木做成,外固鐵皮;門洞上圓下方,五尺多寬,九尺多高。關(guān)門上方有閣樓,閣樓內(nèi)塑有土地和山神像;關(guān)內(nèi)豎有石碑多塊,關(guān)門兩邊建有兩丈多厚的關(guān)墻,均以青石條砌成,沿山脊南北延伸。關(guān)墻上有垛口和槍眼。公元1957年,關(guān)口遺跡被拆毀,石條、石碑多被運到蘭草小學(xué)和蘭西小學(xué),砌了學(xué)校屋基。

古之名關(guān)鐵鎖關(guān),在進入20世紀(jì)以后,更是聲名遠(yuǎn)播。

賀龍、關(guān)向應(yīng)率領(lǐng)紅三軍從洪湖地區(qū)北上,向豫西陜南一帶轉(zhuǎn)移,于公元1932年11月19日攻克鐵鎖關(guān),到達商洛后又轉(zhuǎn)戰(zhàn)漢中一帶,完成了戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移。

1934年12月,雖然國民黨軍控制了入陜的要道,但紅25軍2900多人還是巧妙地擺脫了國民黨第六十師在河南布置的第三道封鎖線,由河南盧氏縣城與洛河之間的一條隱蔽小路,于7日入駐官坡蘭草,8日從鐵鎖關(guān)進入洛南縣境內(nèi),并于鐵鎖關(guān)擊敗200多人的洛南保安團,隨后又在三要街南的九泉山,將國民黨第248團第3營全部殲滅,從而開始了在商洛長達8個月的氣壯山河的長征。

在洛南流傳著一首關(guān)于紅25軍入鐵鎖關(guān)后的歌謠:

“正月雪花迎新年,紅軍來到咱洛南。

紅軍兵強馬又壯,領(lǐng)咱窮人把身翻。

二月鳥兒壘新窩,紅軍來了喜事多。

又抗稅來又抗捐,財主見了打哆嗦……”

2016年12月洛南政府網(wǎng)的一則招商消息《紅二十五軍戰(zhàn)斗遺址紀(jì)念館項目簡介》稱,洛南將在三要鎮(zhèn)三要街村建設(shè)“紅二十五軍戰(zhàn)斗遺址紀(jì)念館項目”,主要建設(shè)內(nèi)容有修建紅二十五軍九泉山戰(zhàn)斗遺址、許旅旅部、許旅練兵場遺址紀(jì)念館以及車輛容量150輛的停車場一處,接待300人餐飲、住宿的旅游服務(wù)設(shè)施一處,大型紀(jì)念碑一座,觀賞亭若干,“項目概算總投資1.2億元”。

文顯山下的美味

文顯山下的三要鎮(zhèn),因地處邊陲要沖,貿(mào)易集散地,三地人等往來頻繁,因而三要也少不得美味,比如九泉豆腐、三要羊肉。

九泉村是三要鎮(zhèn)南的村子,因山谷有九眼山泉而得名,旁邊的山也就叫了九泉山。九泉豆腐即出自這里。

朋友劉琰珺在《九泉的豆腐》一文開頭就說:“商洛的好豆腐出在洛南,洛南的好豆腐出在三要,三要的好豆腐出在九泉。三要的豆腐是豆腐中的精品,九泉的豆腐是豆腐中的極品。”“洛南的豆腐以白、嫩出名,三要的豆腐更是白嫩香鮮,九泉的豆腐除了白嫩香鮮,還兼入口甘甜,軟滑耐品,后味無窮,人譽‘老漢美’。”

九泉豆腐之所以遠(yuǎn)近聞名,唯是“三好”:黃豆好,三要氣候溫和濕潤,土壤肥沃,光照充足,其所產(chǎn)大豆顆大粒圓,營養(yǎng)價值高;水質(zhì)好,九泉村泉水甘洌清甜,少有雜質(zhì);功夫好,雖有打漿機,但工藝卻是原始的工藝,且為石膏點漿。

九泉豆腐已經(jīng)成為三要鎮(zhèn)的綠色特產(chǎn)中一個叫得響的品牌。去三要者,總是要帶幾斤九泉的豆腐回來,但九泉豆腐人慕而盡買,常因售罄而無所收獲者,則懊惱而歸,怨聲連連。

三要另一道美味為羊肉泡。

三要山明水秀,青草肥美,所飼養(yǎng)之羊肉鮮美清新,因而羊肉泡便成為一道獨具風(fēng)味的美食。將鮮美的羊肉在大鍋里以秘制調(diào)料熬煮,肉爛而柔嫩,湯濃而清新,雖膻腥味厚但味道獨特,肥而不膩,待揭開鍋蓋,香味四溢。三要的泡饃其實是“羊肉套饃”,饃不在鍋里與羊肉一起煮,饃亦非死面而為酵面。將饃餅按照自己喜好在碗里掰碎,再以醇香的羊肉蓋上,以濃湯浸泡片刻,將鮮濃湯倒出,再倒入濃湯,如此再三,直至湯味盡入,再以鮮濃湯化開辣子澆上,撒上蔥花香菜,一碗熱氣蒸騰、肉美湯鮮、饃餅不煳不粘的三要羊肉套饃即告完成,揮箸豪吃,味浸心脾,回味無窮。

三要陰歷三六九為逢集日,四里八鄉(xiāng)的人們蜂擁三要小鎮(zhèn),除了買賣特產(chǎn)山貨日用之品外,吃九泉豆腐、三要羊肉套饃便是人們心向往之又一定要做的事情。

文顯山下還有一道美味,那就是掛面。

三要鎮(zhèn)南的川口組,有一條偏遠(yuǎn)荒涼又幽靜狹窄的山谷。雖然深居文顯山下的荒溝,但卻不時有人群絡(luò)繹而至,涌進山谷邊的一戶人家。這家人的主人小名叫魁子。魁子的屋子是土坯的,破舊中顯得凄涼。屋前是一片空闊的場院,撐著幾副晾曬掛面的木架子。這就明白了,人們來到這里不為別的,只為買這家人制作的手工掛面。

魁子的手工掛面遠(yuǎn)近聞名。

蟒嶺山中的麥子,輕輕流淌的清泉,是魁子做掛面的原料。而傳統(tǒng)的手工藝,又讓掛面充滿了原始悠遠(yuǎn)而純正的味道。和面、搟面、盤面、繞面、醒面、吊面這些工序都是在古樸而寧靜的土屋子里完成,吊好的掛面挑在桿子上,再拿到屋外場院的木架子上插好,給文顯山下清涼的、帶著花草味的風(fēng)兒吹著,等著白白細(xì)細(xì)、晶晶亮亮又飄著麥香的掛面一點點地干透,然后便是人們的趨之若鶩。

魁子做掛面不找人幫忙,只是他和妻子做。工序多,費時費力,要滿足人們自然很難。要是來的不巧,常常要空手而歸的。

當(dāng)然,三要的味道遠(yuǎn)不止這些。

手工紅薯粉條

豫陜是以鐵鎖關(guān)和一條潺潺的蘭草河為界的。高耀鎮(zhèn)境內(nèi)洛河和蘭草河交匯處的王嶺、四岔幾個村子,地域偏遠(yuǎn),巉巖高聳,川谷深幽,田坎窄狹,是洛南較為艱苦的地區(qū)。在洛南有一句順口溜“祖國山河可愛,王嶺四岔除外”,說的就是那里自然和生活條件的艱苦。但是,山高地遠(yuǎn)的王嶺、四岔自古卻種植著洛南最優(yōu)質(zhì)的紅薯。而在這山環(huán)水繞、空氣清新的偏遠(yuǎn)小山村里,紅薯又能夠做出洛南純綠色、色澤鮮亮、味道純正的手工紅薯粉條。

制作紅薯粉條是冬日山村里一道別樣的風(fēng)景。天是藍汪汪的,太陽暖暖地照著寧靜而顯得荒涼的山山峁峁,村村落落。許多人家的場院或者房前屋后會搭起木架子,架子上是一條條在陽光里漂浮的細(xì)細(xì)柔柔、晶亮剔透的粉條,充滿寒意的風(fēng)里飄著紅薯淡淡的甜味。

制作紅薯粉條必須是在滴水成冰的冬天,寒冷的氣候是制作紅薯粉條的必備條件。

每到冬天,這里的人們幾乎家家戶戶都做紅薯粉條。制作紅薯粉條全靠祖上傳下來的手工活兒完成。把精選的紅薯洗凈粉碎、打漿過濾然后沉淀,再晾曬成粉,做粉條時在紅薯粉里按比例添加當(dāng)?shù)靥赜械纳饺瑢⒓t薯粉和成糊狀,接著是吊粉、煮燙,撈出來在寒冷天氣里冷卻冰凍,最后是晾曬,需要十幾道工序。

而要完成這些復(fù)雜而煩瑣的工序,單靠幾個人是不行的。所以,這里的人們都是輪換著做,今天大家一起到這家?guī)兔ψ觯魈欤蠹矣秩チ硪患易觯钡矫考颐繎舳甲鐾辍?/p>

做紅薯粉條的日子,和過年一樣熱鬧。村里的人們聚集起來,舀水和面,吊粉晾曬,各司其職,忙得不亦樂乎。

在山村場院里支起幾口大鍋,鍋里是山泉水,鍋下是紅紅的火苗子。鍋里的水燒開了,翻卷著亮晶晶的小浪花,白亮亮的蒸汽翩然漂浮在藍汪汪的天上。系著圍裙的村民們圍著大鍋,端著漏勺,漏勺的眼兒不同,做出的粉條形狀就不同,可以是細(xì)細(xì)的普通粉條,也可以是寬寬的粉帶。漏勺端在手上,再將和好的紅薯面糊倒進漏勺,用一把小木槌輕重緩急恰到好處地敲擊,讓面糊從漏勺漏下去,落在沸水翻滾的鍋里,如此反復(fù)。粉條在沸水里燒煮熟透后再撈出來,放進旁邊的盛滿冷水的大缸里冷卻,再放進旁邊另一口同樣盛滿冷水的大盤里繼續(xù)冷卻,直到徹底冷卻成型,再用一根根小木棍將粉條均勻地挑起來,將木棍插進場院的一個個木架子上,讓冬天寒冷的風(fēng)吹著,冷凍著,甚至變成一根根“冰條”,待晾曬干透之后,手工紅薯粉條即告制作完成。

洛河、蘭草河邊的王嶺、四岔紅薯粉條素有“人造魚翅”之美譽。用于制作紅薯粉條的紅薯無任何污染,紅薯粉條的制作又不添加任何有害的添加劑,是洛南又一道綠色天然、爽口筋道、耐煮香甜、營養(yǎng)豐富又物美價廉的美味。

臘月里,洛南人會不辭辛苦地趕到天高地遠(yuǎn)的王嶺、四岔,以買到新鮮純正的手工紅薯粉條為幸,仿佛過年的餐桌上少了這樣的紅薯粉條,這個年就會有缺憾似的。

2009年,這里的創(chuàng)業(yè)能人黃廣金于王嶺成立了特色化、產(chǎn)業(yè)化專業(yè)合作經(jīng)濟組織——蘭草河手工紅薯粉條專業(yè)合作社。“安全、健康、天然、美味”是這個合作社生產(chǎn)手工紅薯粉條的口號和追求。其注冊的“蘭草河”商標(biāo)手工紅薯粉條遠(yuǎn)銷陜西、山西、河南等地。

2010年1月陜西農(nóng)林衛(wèi)視《農(nóng)村大市場》欄目曾對蘭草河手工紅薯粉條專業(yè)合作社特色產(chǎn)業(yè)的典型事跡做了專題報道。2010年11月,“蘭草河”牌手工紅薯粉條獲第十七屆中國楊凌農(nóng)高會“后稷特別獎”,又先后獲得“中國優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和重點推廣產(chǎn)品”“中國消費者滿意名特優(yōu)品牌”等榮譽。2010年12月,蘭草河手工紅薯粉條專業(yè)合作社獲“低碳先鋒——2010陜西綠色企業(yè)”稱號,理事長黃廣金被評為“陜西省輝煌十一五新聞人物”。

手工紅薯粉條備受人們的推崇和喜愛,但是,在講究成本與效益的當(dāng)下,這個有著悠久歷史傳統(tǒng)的民間工藝不可避免地受到挑戰(zhàn):工藝復(fù)雜,全靠手工,講究經(jīng)驗,因而費力耗時,效率不高。如何在繼承傳統(tǒng)工藝的基礎(chǔ)上,融入現(xiàn)代工藝,降低成本,提高功效,增加收益,恐怕是村民們不得不突破的瓶頸。