“盧靈洛縣鄉政府”解放戰爭革命舊址紀念館,位于洛南縣靈口鎮上寺店村,距縣城69公里,距靈口鎮22.5公里。

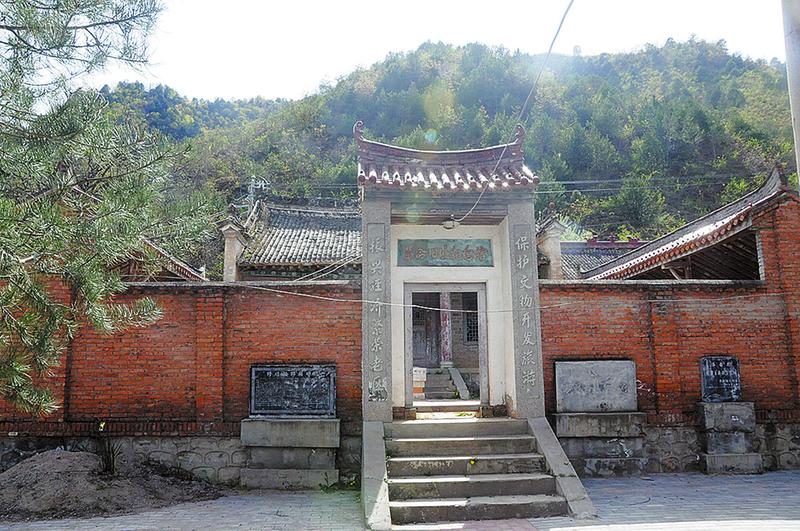

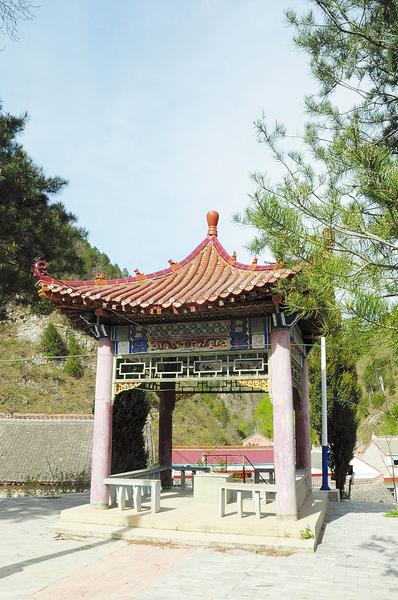

從清泉山下的上寺店村,沿著陡峭狹窄的水泥臺階向上約30米,眼前豁然開朗,一座古色古香的亭子映入眼簾,上書“革命舊址紀念亭”。穿過紀念亭,便看到了一座樓門,上書“革命舊址紀念館”7個金色大字,兩邊書有一副對聯,上聯是“保護文物開發旅游”,下聯是“振興經濟繁榮老區”。樓門兩邊靠著院墻從左到右依次立著3塊石碑,左邊的一塊上書“修繕祖師廟碑記”,右邊的第一塊上書“縣級重點文物保護單位——革命舊址:盧靈洛縣鄉政府”,第二塊上書“洛南縣愛國主義教育基地”。

走進樓門,是一個不甚大的院子,正前方是一座雕梁畫棟、花門花窗的祖師廟,威嚴威武,厚重厚實,讓人心里頓生莊嚴肅穆之感。最引人注目的是其屋脊和兩邊的兩堵馬頭墻,造型古樸典雅,結構復雜繁瑣,令人贊嘆不已。

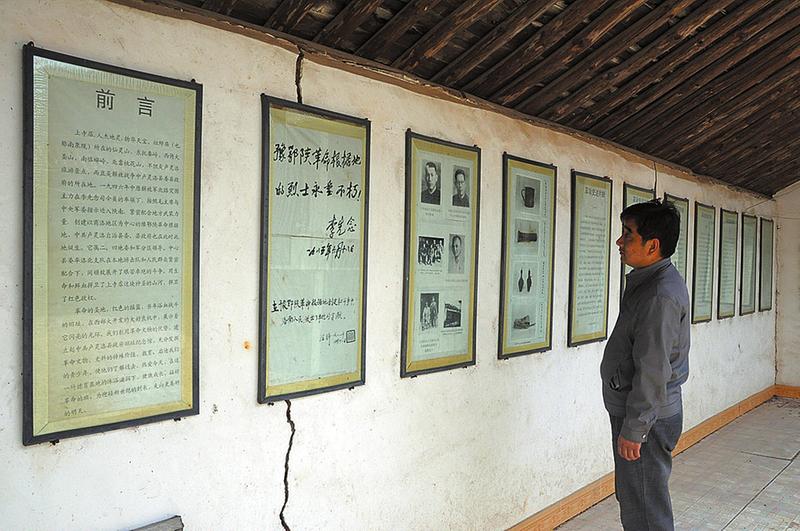

院子左右兩側的走廊上懸掛著玻璃櫥窗,詳細地記載著這座院子見證過的那段風云激蕩、波瀾壯闊的革命歷史。

1946年7月下旬,跟隨李先念司令員中原突圍進入陜南商洛地區的原河南軍區司令員黃霖命中原部隊三旅旅長閔學勝所部,奉命開拔到豫陜邊境的盧(今盧氏縣)靈(今靈寶市)洛(今洛南縣)三縣毗鄰的三角地帶開創新的革命根據地。

8月上旬,經中央軍委及李先念和中原軍區副政委任質斌批準,第四地委、行署決定,地委書記許子威在洛南巒莊(今屬丹鳳縣)宣布成立了盧靈洛自治縣委縣政府。郭綸任縣委書記,張威任副書記,陳韌任縣長,曹志堅任副縣長,霍俊亭任武裝指揮長,陳振山任副指揮長。全縣轄木桐溝、靈口、犁牛河、秦池、橫間5個區。8月下旬,縣委縣政府移至今上寺店祖師廟辦公,地縣曾多次在此開會。

10月11日,盧靈洛縣委縣政府在此成立了上寺店鄉政府。后又成立了靈口區政府及所轄除上寺店鄉之外的大莊、白臉河兩個鄉政府。

新政府成立不久,便遭遇了胡宗南與河南鄧縣、內鄉、嵩縣、盧氏等縣保安團以及商洛清剿指揮謝輔三計萬余人發動的“清剿”行動。在豫鄂陜邊區黨委、行署和軍區的統一指揮和地方游擊武裝的有力配合下,反“清剿”斗爭取得了勝利。

11月下旬,敵人不甘心,又發動了第二次“清剿”。二、四地委、分區遵照中央“既要善于化整為零,又要善于化零為整”的指示,及時組織野戰部隊,牽敵于外線,配合內線反“清剿”斗爭,掩護邊區主力北渡黃河休整。縣上的干部有的隨主力北渡,有的就地化整為零,堅持斗爭。中心縣委領導遵照上級指示,率領洛北支隊和地方游擊隊千余人,堅持反“清剿”斗爭,掩護主力北渡,鞏固革命根據地。傅育卿鄉長則繼續留守上寺店,發動群眾開展革命斗爭。

邊區主力北渡后,盧靈洛形勢再度惡化,敵十七師配合地方反動武裝,對上寺店、廟臺、丁塬、大莊、盧氏實行全面“清剿”,到處“封門堵窗”“移民并村”,堅壁清野,對群眾實行燒殺搶掠。在岔口、鐵爐、草灘、陽陰、鐵銅溝、牛蹄燒毀民房38座110余間,趕走牲畜100余頭,群眾財產遭受巨大損失。但是,上寺店人民變得更加堅定,更加熱愛黨和人民軍隊,他們緊密配合人民解放軍游擊隊,同敵人展開了頑強的斗爭。在斗爭中,上寺店村民蘇俊華、王庭蘭、孫玉印等人冒著生命危險,掩護區、鄉及六團20多名干部、傷員安全轉移,而第一中隊指導員戴紹斌等100多人為此獻出了寶貴的生命。牛蹄溝羊堂掩埋著的烈士忠骨,成為這場戰斗的最好見證。

12月,在邊區主力和地方干部相繼離開根據地后,盧靈洛地區的環境更加惡化,斗爭更趨殘酷。為堅持敵后斗爭,鞏固革命根據地,中共盧靈洛工委積極開展統戰工作,鄉長傅育卿、武裝指揮長霍俊亭多次秘聚此地。

1947年初,在他們的籌劃下,成立了第一支盧靈洛游擊大隊,由周道春任連長、郭生祥任副連長。游擊隊先后到廟灣、丁塬一帶組建地方武裝,吸收當地群眾肖兔娃、喬文忠、喬生輝、孫天社等30余人參加游擊隊,實行減租減息,動員群眾支前,開展地方游擊戰爭。

“盧靈洛縣鄉政府”解放戰爭革命舊址,1983年被洛南縣政府列為縣級重點文物保護單位,紀念館保護完整,修復一新,成為當地赫赫有名的紅色旅游景點,吸引著陜西、河南兩省廣大游客前來觀光旅游、瞻仰紀念。