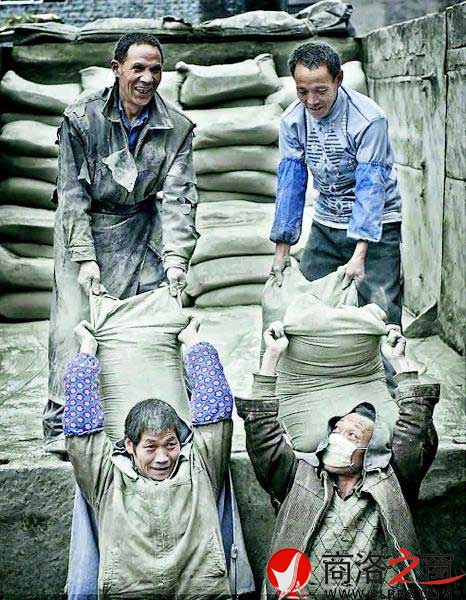

苦、累、臟以及與灰塵相伴是水泥裝卸工的工作環(huán)境,協(xié)作又是必備精神。

是這些水泥裝卸工扛起了我們城市的高樓大廈

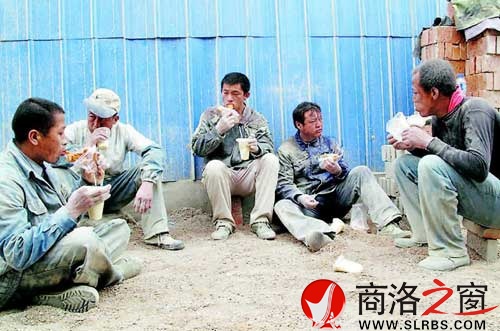

兩個(gè)饅頭、幾根油條,蹲在工地的某個(gè)角落就是一頓飯了。

商洛日報(bào)訊(文/圖 記者 左 京 見習(xí)記者 謝 非)年齡不等,但是每雙胳膊上有著一模一樣的被水泥蝕出的厚繭;穿著不同,但是每雙鞋上都掛滿凝固而無法洗掉的水泥渣;長相不同,但是布滿灰塵的臉上都有一雙對美好生活充滿渴望的眼睛,咧嘴一笑,全是世上最美最淳樸的笑容……他們,是守候在洛南縣城關(guān)鎮(zhèn)尖角水泥廠門外務(wù)工的“水泥人”。

社會底層勞動者

初見這些守在水泥廠旁邊務(wù)工的農(nóng)民,不由得使人想起俄國畫家列賓的那幅世界名畫——《伏爾加河上的纖夫》:烈日酷暑下,漫長荒蕪的沙灘上,一群衣衫襤褸的纖夫拖著貨船,步履沉重地前進(jìn)著。一曲低沉的號子在炎夏的悶熱中與河水的悲吟交織在一起。

時(shí)節(jié)已近夏至,正午烈日當(dāng)頭。當(dāng)記者經(jīng)過劉澗村村口的水泥廠時(shí),被旁邊一排屋檐下的一群人發(fā)出的談笑聲吸引。走近一看,只見有十幾個(gè)農(nóng)民模樣的人聚在一起。大家坐姿各異,有的擠著坐在小板凳上,有的坐在自己的包袱上,有的干脆席地而坐。時(shí)已至夏,但人群中沒有一個(gè)穿短袖的。最輕薄的穿著也是一件秋衣加迷彩服,有的甚至還穿著毛衣,脖子上搭一條洗褪色的舊毛巾。

“我們是在水泥廠跟前尋活的,跟上拉水泥的車到處跑,給人家卸水泥哩。”人群中50歲的楊軍娃聽到我們打聽他們在干啥,以為我們是下鄉(xiāng)搞社會實(shí)踐的大學(xué)生,好心而熱情地說道。當(dāng)聽到我們說是報(bào)社的記者,詢問可不可以和大家聊聊天時(shí),人群立馬熱鬧了起來。離得遠(yuǎn)的幾個(gè)年紀(jì)大的慢慢聚了過來,跟前的人站起來把凳子擦了擦,要讓給我們坐。在大家的推薦下,楊軍娃有點(diǎn)不好意思地講起了自己的經(jīng)歷。“我從上世紀(jì)八十年代就在這個(gè)廠子里當(dāng)工人,那時(shí)候這兒還叫洛南水泥廠。”楊軍娃說,那時(shí)他20多歲,先在水泥廠燒窯。年輕的小伙子,一天工作8個(gè)多小時(shí),天天用架子車連著拉20多噸石頭都覺不出累。“后來廠子被收購了,我們是合同工,年齡也大了,不符合人家廠子的要求,就沒有了工作,只能在這兒打游擊啦。”楊軍娃半調(diào)侃地說道,黝黑的臉龐上露出略帶傷感的笑容。

楊軍娃告訴我,在他們這個(gè)不固定的群體中,有七八個(gè)是和他一樣以前在洛南水泥廠當(dāng)工人的,其他人都是附近村子的農(nóng)民。這些因?yàn)楦鞣N各樣的原因聚在這里的人們,家庭情況大同小異。都是被生活所迫干起這臟累辛苦甚至對健康有嚴(yán)重?fù)p害的活計(jì)。他們都是生活在社會最底層的人。