——訪市疾控中心新型冠狀病毒檢測組

本報記者 董楠 李小龍 通訊員 范艷

新型冠狀病毒感染的肺炎疫情備受市民關注,截至2月5日10時,我市累計報告確診病例6例。

在這些病例確診之前,其疑似樣本要經過層層檢驗,其中最重要的一個環節就在市疾病預防控制中心。這里的PCR(基因擴增)實驗室出具的檢測報告是最終確診的重要依據。

該中心新型冠狀病毒檢測組的6名檢驗人員雖然不在臨床一線,卻是直面新型冠狀病毒的“幕后戰士”,他們是離病毒最近、最危險的人,承擔著全市各縣區疑似病例樣本的最終檢測任務。

自1月22日接收到第一份疑似病例樣本以來,檢測組的工作人員已經在此奮戰了整整15個日夜,他們不顧安危、不分晝夜、全員上崗,保證做到隨到隨檢,快速、準確出具檢測結果。

2月2日,記者來到市疾控中心時,PCR(基因擴增)實驗室周圍充斥著濃重的酒精和84消毒液的氣味,即使我們戴著口罩,但也能感覺到呼吸道的強烈刺激,可想而知晝夜不息在這里工作要面臨的是怎樣的環境。

在疾控中心,工作人員對我們進行了全面消毒,在做好各項防護措施后,記者隔著一面玻璃門,看到一名工作人員正坐在操作臺上,隔著一層厚厚的玻璃,把兩只手伸進去進行操作。另一名工作人員齊延亮告訴我們,里面是一個二級生物安全柜,它可以保證病毒不會擴散出來。

齊延亮是市疾病預防控制中心微生物檢驗科工作人員,同時他也是檢測組的成員之一,當日凌晨兩點,他剛剛結束了對兩份疑似病例樣本的核酸檢測工作。從2月1日下午4點到次日凌晨兩點,齊延亮在PCR(基因擴增)實驗室的負壓環境下一待就是8個小時,這是普通人根本無法承受、也無法想象的。走出實驗室時,30歲出頭的他頭昏腦漲、渾身乏力。

結束工作后,齊延亮沒有回家,而是在辦公室湊合著瞇了一會兒,因為早上他又將開始新一輪疑似病例樣本接收及檢測工作。如此高強度、超負荷的工作狀態,在這里已經成為常態。

“我們中心主要負責接收、檢測全市各縣區醫院采集到的疑似病例樣本,其中最關鍵的一環就是病毒RNA核酸檢測,在裂解液等化學試劑的幫助下,病毒的包膜被逐漸剝開,釋放出核酸,將核酸進行實時熒光PCR(聚合酶聯反應)擴增,從而確認樣本中是否存在病毒,判定是陰性還是陽性。如果檢測結果呈現陽性,需要用另一種試劑進行復核,最后的確診結果仍需要6個多小時的時間。”齊延亮告訴記者,提取病毒核酸的過程非常危險,動作幅度不能過大,一旦操作或處理不當,產生氣溶膠,就有被感染的風險。

所以,為了做好保護,防止身體皮膚黏膜外露,他們在穿防護服時,用膠帶將袖口以及腳腕部再做一次固定,檢測工作的每一個環節都非常關鍵,齊延亮和PCR(基因擴增)實驗室的同事們絲毫不敢有任何松懈。

自疫情發生以來,為確保疑似病例樣本及時得到檢測,檢測組的工作人員需要24小時待命。遇到檢測樣本數量較多時,別說休息了,哪怕站起來直直腰、活動活動頸椎,對他們來說都是奢侈的。

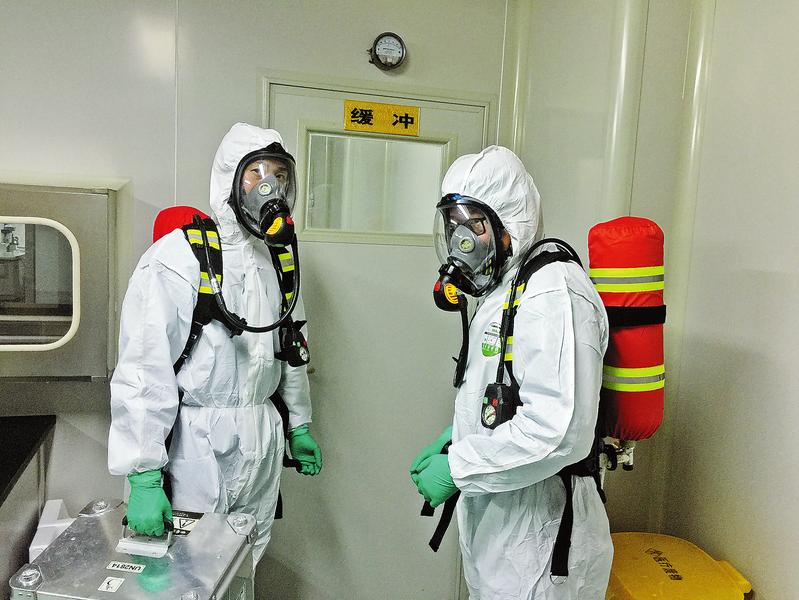

“進實驗室前需要穿上層層厚重的隔離衣、防護服,戴好頭套、醫用N95口罩、護目鏡、正壓送風呼吸面罩等,身體的任何部位都不能外漏,穿好所有裝備至少需要30分鐘。”齊延亮說,他們每次檢測短則5到6個小時,長的時候需要10到12個小時,為了盡量節省時間、避免離開PCR(基因擴增)實驗室上廁所,大家都不敢喝水,所以每次出了實驗室總會感覺很渴,身上也濕透了。

趁采訪間隙,齊延亮撥通電話向父母報了聲平安。“每天我爸媽都會讓打個電話,確認我一切安好,他們才能安心。”提及老人們對自己的牽掛,齊延亮的眼眶濕潤了,“可以說,我們是離新型冠狀病毒最近的一群人了,父母對我們的工作既支持又擔心,但這是一場殘酷的‘戰役’,我們必須沖鋒在前,為大家筑起堅固的疫情防線。”

采訪過程中,又有多家醫院的疑似病例樣本先后送抵這里。齊延亮簡單和我們交談后,又立刻和同事換上厚重的隔離衣、防護服、護目鏡和雙層手套,拎起沉甸甸的送檢專用箱步入PCR(基因擴增)實驗室,等待他們的將是新一輪的艱巨任務。此時記者趁機按下快門,記錄下這珍貴的瞬間。

沒有高聲吶喊,也沒有壯志豪言。看著齊延亮堅定的背影、穩健的步伐,我們仿佛看到了無數默默無聞、鮮有人知的疾控人,直面新型冠狀病毒,正沖在最前方,守護著我們每一個人的健康和安全。

據了解,截至2月5日8時,我市疾控中心6名檢測人員與時間賽跑,24小時接續工作,共檢測甄別了全市七縣區疑似病例樣本62人95人次,為防控疫情提供可靠依據,高效的作風,精準的檢測結果,換來了人民群眾的放心、安心。

這只是他們眾多工作的一個縮影,疫情的監測、疑似病例的篩查、密切接觸人群的追蹤……疫情還未結束,這些“幕后戰士”仍然堅守在這場沒有硝煙的戰場上,與看不見的“敵人”奮力交戰。

“對我們所有人來說,今年春節注定是難忘的。面對來勢洶涌的疫情,市疾控中心黨員干部始終堅守、奮戰在疫情防控最前線。我們堅信,在大家的共同努力下,一定能打贏這場沒有硝煙的戰爭!”市疾控中心黨總支書記戴侃記堅定地說。