劉劍鋒

景村、古城鎮北去為柏峪寺鎮,洛河水貫穿柏峪寺全境,因鎮上曾有一座古柏掩映的古剎而得名。梵音裊裊的柏峪寺雖處于洛南中東部,良田肥美,山水如畫,但自古環境封閉,交通不便。環境封閉了柏峪寺,也封閉了人們的觀念。在漫漫的歲月里,柏峪寺人更愿意過著寧靜安詳、波瀾不興的日子。然而,一切都會改變,而且已經在改變。

梵音中的柏峪寺

柏峪寺之名源于一片古柏和一座古寺。在柏峪寺小鎮上,曾有一大片茂密的古柏,綠茵披覆,遮天蔽日。在這森森的古柏之中建有一座寺院,為洛南名剎,聲震遐邇。清代曾任洛南典史并兼任縣丞和主簿事的朱士奇,曾經寫過一首題為《雨夜宿柏峪寺》的詩,記錄了柏峪寺當年煙嵐流翠、清流回環又梵音裊裊的景象:

遙望煙嵐鎖翠嶺,洛流曲處見叢林。

草深荒徑迷行屐,雨間疏鐘隔梵音。

野興問僧分半榻,幽懷無侶共長吟。

塵勞不解拈花笑,空對禪燈五夜心。

當歲月的云煙散盡,那些曲流處的森森古柏,那雨中的寺院鐘聲梵音,已不見了蹤跡,留下的是四面黑黑灰灰的山,是那條靜靜流過的洛河。

沿洛水西去,在柏峪寺與今城關街道辦之間的曲底保(今廟坪村),還有一寺,名曲底寺,與柏峪寺東西相望。曲底人李果珍為明天啟舉人,任撫寧知縣,升大名府同知,轉順天府治中,遷工部郎中,后轉任江西贛州知府。他曾寫有《讀書曲底寺》:

負笈來蕭寺,晚春拾落松。

人煙繚水際,鳥語出林叢。

坐久塵根斷,息深俗慮空。

徽參專靜理,禪靜未全同。

與淹沒于時間中的梵音一樣,柏峪寺還有個女兒祠。如今能夠找到它的蹤跡的是邵雍的一首詩《女兒祠》。邵雍為北宋哲學家、易學家,《續修商志》載:邵雍游商,愛南秦川風土,卜居商州八年。邵雍在洛南留下至少有13首詩,《女兒祠》是其中之一:

西南有高山,山在杳冥間。

神仙不可見,滿目空云煙。

千年女兒祠,門臨洛水邊。

但聞霓裳曲,世人猶或傳。

洛河邊有女兒祠實在是一件有意思的事情。最早出現于漢代的祠,是紀念圣賢的供舍,又是同族子孫祭祀祖先的地方,在男為尊女為卑的時代,女性是無論如何也無法走進祠堂的,那兒是男人的世界。據資料載,安徽歙縣棠樾村有座建于清代嘉慶年間的女性祠堂,叫作“清懿堂”,它是全國唯一一座女性祠堂。洛河岸邊的這座比“清懿堂”還要早的女性祠堂如何得以修建?為誰而建?在邵雍的詩里找不到答案。據乾隆縣志記,洛河岸邊柏峪寺保曾有天女祠。在古籍里天女是天上的女神,亦為織女星。此“天女祠”與“女兒祠”是一回事嗎?草蛇灰線,撲朔迷離。

柏峪寺、曲底寺和女兒祠,早已渺無印跡。它們毀于何時、如何毀棄?不得而知。

柏峪寺、曲底寺和女兒祠并不能夠讓人洞悉柏峪寺這片洛河水滋潤的山川的古老與滄桑。

如果把時間以及在時間里沉浮的人世滄桑看作是一條河流的話,那么,神秘而悠遠的柏峪寺、曲底寺抑或女兒祠,只是這條河流中近似于無的小小水滴。

1983年9月15日,柏峪寺境內有3處古遺址被公布為縣級文物保護單位。它們分別是:薛灣遺址、楊河遺址和河口遺址。

柏峪寺鎮西約兩公里處洛河北岸的薛灣村,依北山傍洛水,村子西北有面積3000多平方米的薛灣遺址,遺址邊斷崖上的4個洞穴內曾出土有敲砸器、刮削器等,屬新石器時期晚期龍山及漢代文化類型。

柏峪寺鎮東北約兩公里處洛河北岸的楊河村,有楊河遺址,出土有繩紋狀夾砂灰陶罐及拳形器殘片等,屬西周時期文化類型。

楊河遺址東去約4公里,在自北而來的西峪河與洛河交匯處的梁頭塬村河口,周圍面積1000多平方米的地方,為河口遺址,出土有大量石球打擊片及有帶形的石杵等,屬新石器時期早期類型。

再沿洛河東去進入靈口鎮,依次有屬新石器晚期的狗灘遺址和屬新石器中期的焦村遺址。

如果把柏峪寺上游的40里梁塬舊石器遺址群、花石浪“洛南猿人”等遺址與柏峪寺境內的薛灣遺址、楊河遺址、河口遺址以及靈口境內的狗灘、焦村遺址,再往東延伸至河南中原古遺址,我們不難看到,一條曲折蜿蜒的洛河水替我們畫出了一條清晰的文明進程的路線圖:從距今約300萬年~距今約1萬年、以使用打制石器為標志的舊石器時代,到距今1萬年前~距今5000多年至2000多年、以使用磨制石器為標志的新石器時代,我們的祖先在洛河岸邊用了300多萬年

的時光,茹毛飲血、刀耕火種,攪動起

一條波濤洶涌、曲折回環的生命之河,

文明的航船因此而風帆高懸,步步推

進,并薪火相傳,生生不息。這是一條

何等壯美輝煌而又充滿溫度的路線

圖:我們今天所擁有的一切,都是從我

們無法想象的遙遠中開始,我們的智

慧、情感,我們所擁有的改變命運、改

變世界的力量,均始于300多萬前洛

河邊那一雙雙粗糙笨拙的手,以及這

些手所打磨出的時間。當我們凝視著

這條清澈的河流的時候,我們所應該

有的態度只能是:感恩。感恩她的滋

養,感恩她的給予。梵音裊裊的柏峪寺,你還能告訴我們更多的滄桑嗎?

嬗變中的柏峪寺

在已經毫無印跡的寺院和女兒祠邊,是曾經小巧而繁華的柏峪寺街。

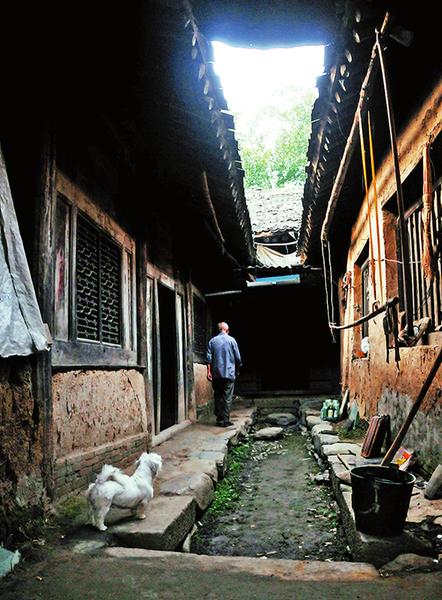

緊靠著消失了的寺院所在的南坡,一條窄巴巴的街道,從土墹上斜斜地彎下來,向東幽然伸去。與其說是街道,倒不如說是小巷,它的寬度也就容得下兩三個人挑著擔子走過,它的長度也不超過兩公里。和所有的古鎮一樣,街道是青石鋪就的,洛河灘上大大小小的石頭,在我們不知道的年月里匯集到街巷,鋪就的是高低起伏的幽遠滄桑。街道雖窄,但是店面齊全。街兩邊是古鎮特有的木板做的門面街房,木門木窗,還有懸于門頭之上的闊大的牌匾。街房上形狀各異的瓦片之上,飄著稀稀拉拉的茅草。而這些街房幾乎都是深宅,兩邊有廂房,有堂屋,廂房與堂屋之間是天井,站在院子仰頭看到的是一片長方形的天空。狹窄幽暗的街巷,鋪著青石街面,充滿滄桑的街房,構成幽遠綿長的古意。

柏峪寺街雖小,卻是洛南境內洛河中東部的重要集鎮。遇到集日,北邊的石坡,南邊的古城、景村乃至三要,東邊的靈口乃至與之毗鄰的河南,人們都要在柏峪寺街趕集。賣貨的會在青石街上或者街旮旯擺上他們的貨物,不吆喝,只是靜靜地抽著煙袋或者說些閑話,仿佛這是他們在集日里必須要履行的一個儀式或者程序,至于貨物能不能賣出去,能掙多少錢,并非此行的目的。而那些頂著草帽、背著手轉悠的逛集者,似乎更為悠閑,他們必須要把這個短短的、窄窄的又陰陰的柏峪寺街轉悠無數趟,看看街頭青石上的小攤點和店鋪的貨物,打問一下價格,或者有一搭沒一搭地砍砍價,卻很少買點東西,頂多也就吃一碗涼粉一根麻花或者一碗熱豆腐,和那些賣東西的人一樣,來到柏峪寺街就是在履行一種程序,感受集市的一種氛圍。所以,古往今來,集日的柏峪寺街總是這樣,人們來來往往,穿梭于五顏六色林林總總的貨物之間,空氣里彌漫著街市里特有的味道,熱鬧而喧嘩,悠閑而放松。

在洛河上游,或許還從來沒有一個地方像柏峪寺這樣,被南北的大山夾在窄窄的洛河兩岸,而境內竟然沒有一條所謂的官道或者商道,把柏峪寺和外面連接起來,僅有一條從縣城經茶房嶺到柏峪寺,再東去到黃坪、靈口再到河南盧氏的古道。但是這條古道是在自然狀態下形成的,在歷史上其擁有的經濟、文化以及商務往來的價值和地位近乎于無,因而,它從來沒有繁華過,甚至只是一種概念,并沒有把柏峪寺和外面的世界連接起來。以至于到了二十個世紀70年代,才有了一條窄窄的、坑坑洼洼的簡易公路,從柏峪寺街曲里拐彎地伸向50多里外的洛南縣城。這是柏峪寺歷史上第一條算得上“官道”的道路。因而,和洛南其他地方不同的是,柏峪寺是封閉的,她不曾擁有屬于自己的繁華和喧囂。雖然處于洛南中東部,但自古因交通不暢、環境閉塞,在洛河兩岸的時空里,柏峪寺卻是洛南最封閉、最偏遠的一個地方。多少年來,柏峪寺人在洛河兩岸的田野、土塬和山坡上日出而作,日入而息,過著自給自足、清貧安然的日子,這日子就像散落于荒坡溝峁間的石板房一樣,安詳而沉穩。

柏峪寺不缺石頭和石板。這些石板被人們一塊塊鑿下來,苫于屋頂,建起為人們遮風擋雨的石板房。這些粗糙冰冷的石板,卻充滿溫度,它廉價實惠,結實耐用,且冬暖夏涼。于是,石板房便成為柏峪寺曾經的一個讓人不能不記住的特征。現在,漸漸富裕的人們紛紛蓋起了磚房、樓房,但是,在這些漂亮的房屋當中依然會看見那些有溫度的石板屋。

那是生活的痕跡;那是人們力圖想挽留住的一種記憶。

還有厚厚的石磨。

2007年,我們在拍攝紀錄片《洛河行》時,在柏峪寺見到還在磨面的石磨。雖然古老的磨面方式已經或正在被現代機械所代替,但是石磨子磨面的古老的聲音依然在柏峪寺隱隱作響。套在石磨上的牛,不緊不慢地走著,磨面人趕牛的吆喝聲鏗鏘有力,圓溜溜的糧食粒兒給旋轉的石磨研磨成細細的碎末,紛紛飄落。磨面的人圍著磨盤來來回回地走,籮面的有節奏的咣當聲,構成了一幅經典的鄉村生活的圖景。整個畫面很久遠,久遠到我們不知道它最初的樣子。那是一個遙遠的時代,一種遙遠的生活。現在,這遙遠的生活畫面定格于21世紀的柏峪寺。柏峪寺相信,他們效率低下的石磨子磨出的糧食永遠比機械磨出的糧食好吃,雖然電磨子磨糧食又快又省事省時,但他們還是愿意付出更多的時間、更多的辛勞,讓石磨子慢騰騰地轉動著時間。

這似乎讓21世紀的柏峪寺充滿了一種矛盾。這種矛盾讓傳統與現代、古老與現實那么和諧地在柏峪寺融合在一起。

千百年來,柏峪寺就這樣如同石板和石磨一樣安詳而沉穩著,被環境所封閉著,因而寂寞著。被封閉起來不僅僅是環境,還有思維、觀念。

由于柏峪寺曾經有相對充裕的耕地,所以,經歷過所有災害饑荒年代的人們都會記住柏峪寺。遇到災荒之年,人們逃荒要飯,最先想到的是到柏峪寺,在那里能夠討要到足以讓他們活命的糧食。因而,千百年來被封閉的環境所囿、不愁吃的柏峪寺人既靈秀聰慧,骨子里又隱藏著一種自負與清高。雖然柏峪寺有許許多多人走了出去,出去的人們也多有建樹,有作家、書畫家,也有活躍于洛州城各行各業的人士,但更多的人似乎并不熱衷于走出自己的家園,到外面去闖一闖,見見世面,看看風景,尤其是在當下這樣一個開放又充滿機會的時代,能夠放下鋤頭經商闖市場的人似乎并不多,他們更喜歡在自己房前屋后恬適而安詳地打發平靜的時光。這樣的景象很像在柏峪寺街趕集的人們那種悠然隨意、從容淡然、無欲無求的狀態。或許正因為如此,柏峪寺歷史上少有出類拔萃的人物。而且,即便在這樣一個躁動的時代,柏峪寺人也能夠沉得住氣,不為市場所誘惑,不為機遇而心動,少有在山內外叱咤風云的商界英才、市場驕子。

但是,沒有什么是一成不變的,沒有什么是不可改變的。隨著越來越多的柏峪寺人走出去,見了精彩,增了見識,柏峪寺開始走出寧靜。尤其是縣城至靈口的洛靈公路建成后,暢通的交通讓人們與外面的交流變得簡單而直接,而且愈來愈頻繁,柏峪寺人的沉穩與安靜不再,開始蠢蠢欲動,或種煙養畜,發展產業,或試著走出去闖一闖,務工做生意,在市場上打拼,力圖尋找到不同以往、不同于祖先的生活。寧靜和安閑的柏峪寺,悄然地融入了外面的世界,融入了改變生活、尋求富裕的時代潮流。

這樣的融入,改變了曾經梵音裊裊、封閉自足的柏峪寺。柏峪寺鎮那條窄巴巴的鋪滿青石的古老小街,和那座寺院和女兒祠一樣,銷遁于時間之中,代之而起的是寬暢的街道。緊鄰洛河的一片原野上,幾條大街縱橫交錯,大樓小樓鱗次櫛比,曾經荒涼孤寂的坡坎溝谷間的石板屋、土坯房,被一座座小洋樓所代替。

2016年7月27日,洛南縣人民政府網發布了《洛南陶川至柏峪寺公路建設工程環境影響評價公眾參與第一次公示》,在“建設項目概要”中這樣介紹:(洛南陶川至柏峪寺公路建設)項目起點位于洛南陶川縣河口橋東橋頭,利用一段江濱大道后向東經邢塬、茶房、薛樓布設新線,在沙河村附近跨過沙河接入舊路后沿舊路布線,終點位于柏峪寺鎮楊河洛河大橋,路線長18.94公里,采用二級公路標準,設計速度40km/h,路基寬度8.5~10米,瀝青混凝土路面。

過去近30公里的路程被這條將要修建的二級公路縮短至18公里,曾經梵音裊裊的柏峪寺,帶給我們的還有多少令人期待的改變?