田琳

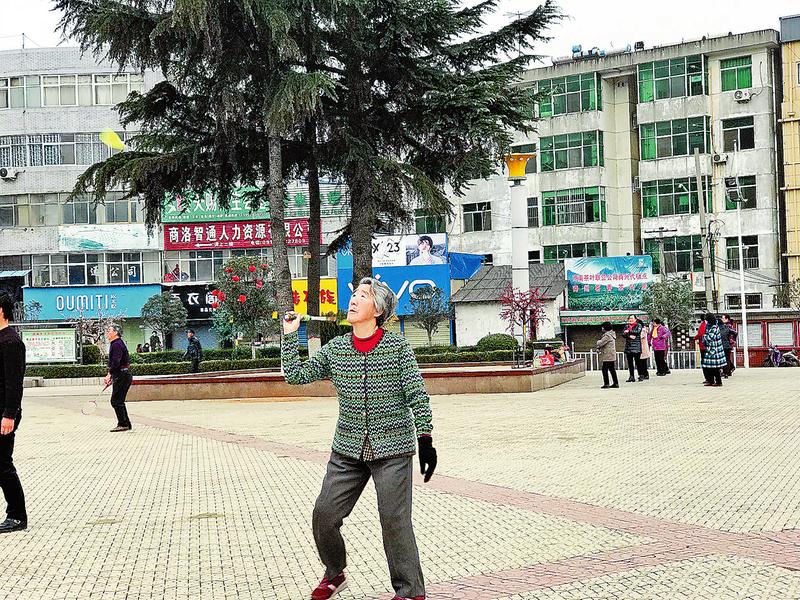

3月1日8時許,市區的天空飄起了小雨。記者來到中心廣場時,仍然有人手上轉動健身球、繞著廣場散步,有人在健身器材上鍛煉身體,更有成群結隊的人在音樂聲中起舞。廣場東邊的開闊場地上,一個腳蹬紅色運動鞋、脫掉外套露出綠色毛衫的老人引起了我的注意。

鍛煉三十年風雨無阻

她中等個頭兒,頭發花白,眼神專注,打起羽毛球來腳底不亂,動作連貫,張弛有度,發球接球有自己的節奏。隨著她仰頭抬臂揮舞球拍擊球、彎腰挑球,熒光色的羽毛球在空中來回翻飛。老人名叫楊玉蘭,已經在此打了近20分鐘羽毛球了,她的對手打累了,又有人來接力。又打了近20分鐘后,她停了下來,去草坪邊取來毛巾,擦去額頭的汗水。她的老拍檔武玉娥在旁邊的“太空漫步”上一邊活動雙腿一邊說:“老楊鍛煉時間長了,基本每天都來,有時候能打一個小時羽毛球,我都打累了,她還能打一陣子。”

楊玉蘭今年77歲,她的老伴兒已經94歲高齡,老兩口家住北新街某小區,是小區很有名的長壽老人,身體硬朗。老人之前在商南工作,1989年來到商州后就堅持鍛煉,至今已經30年。據老人回憶,中心廣場中間當時還是312國道,她經常在這兒散步、打羽毛球、跳廣場舞,跳舞時聽著收錄機播放的音樂,現在有了更方便的音響和小型便攜式播放器。經常與老人相約在廣場跳舞的唐彩蓮老人,說起楊玉蘭堅持鍛煉的精神,非常感動與欽佩:“有時候太冷或者沒休息好,我可能會給自己找個借口,但她天天都來活動。她不怕冷不怕熱,一年到頭只要能出門,就要來廣場鍛煉。”

來到老人家里,只見客廳茶幾上擺放的盤子里,有當季水果,窗臺上有一摞報紙。她走進廚房,熟練地擰開天然氣開關,在煤氣灶上做起了她和老伴兒的飯。飯畢,她坐在沙發上休息,談起打羽毛球,老人笑瞇瞇的,有說不完的話。羽毛球拍用一兩年就壞,需要更換,老人的球拍就買了接近20個,已經扔掉十幾個打壞的。說到鍛煉的益處,“對身體好呀,心態會豁達啊。”她拿起水杯喝口白開水,“主要是自己的身體和精神上都能變得更加堅強。”

去年8月份,老人在街上買面包時,在臺階上滑倒了,摔傷了腰部,但是不到半個月,就可以下床慢慢活動了,她說這都得益于堅持鍛煉打下的基礎。“自己鍛煉得身體健康,不僅是給家庭減輕負擔,更是給國家減輕負擔!”

關于保持健康,老人有自己的一套心得:生活簡單,一切以家庭成員健康為中心,吃好的情況下更要營養均衡。老人愛吃水果,一日三餐以菜為主,搭配主食,肉類偏愛魚肉和牛肉。“人也是一臺機器,必須按時吃飯、睡覺,不定量定時吃飯,身體可能會壞!生活和飲食都要以健康為原則,這也是為自己和家人負責。自己不受罪,家里人也不受累!”

感恩新生活知足常樂

楊玉蘭戴上老花鏡,拿起一張《老年日報》,指著“心態當像蘭,凡事都能看得通透;性情當似梅,學會在命運的冬季盛開;意志當如水,你能包容什么,終會得到什么。”這幾句話讀了幾遍,低聲說:“說得很對,人要寬容感恩。”

楊玉蘭不但重視身體鍛煉,還非常喜歡思想上的運動——學習。當下很多中老年人能熟練運用電腦和手機,她的文化生活和興趣愛好仍比較傳統,閱報讀書看電視占據了大部分閑暇時光。“能增長見識和知識,開闊視野,學習先進、優秀的東西……”說起現在的生活,老人滿意地頻頻點頭:“六幾年七幾年的時候,沒菜沒油沒買過肉,我連饃都沒吃過。清水下面清水煮菜,這是常有的事情。沒想到社會發展得這么好,吃好穿好生活質量好,家里通了天然氣,開關一擰就是飯。尤其是人的素質都提高了,好人好事多。感謝黨,感謝國家,給我這么好的日子!”

鍛煉和學習教會了老人知足常樂,使她思想豁達。生活中難免有不順心的事情,克服之后一切往前看、往好處想,日子照樣過。2014年之前,老伴兒身體好的時候,她感覺一切都順當,有一天老伴兒在院子里散步,忽然摔倒了,送去醫院確診為腦梗。楊玉蘭回憶說,當時感覺眼前都發黑,為此熬煎發愁,怕老伴兒落下什么病根兒受罪,怕兒子女兒工作繁忙沒有時間照顧,思想前后翻來覆去,度過了好幾個難眠之夜。心里有事情,楊玉蘭走路時思想不集中,不慎也摔了一跤,檢查出來腰椎骨折。那是家里最困難的一段時期,萬般無奈之下請護工在醫院照顧老伴兒,在西安的小兒子請了半個多月假,在醫院與家里兩點一線來回奔波。

“多虧了我們都堅持鍛煉,老伴兒只是年紀大了有點輕微的腦梗,在醫院治療后也不是很要緊了,我在家里躺了幾個月,能出去時我還是照舊慢慢恢復以往的活動量。”

培養好家風代代傳承

2月4日下午,楊玉蘭一家11口人在女婿家里歡聚一堂,圍坐用餐。桌上有清蒸龍蝦、蒜蓉扇貝、年糕蟹腿這些為了慶賀新春特意準備的菜肴,也有涼拌黃瓜、清炒豆角等家常菜。楊玉蘭和老伴兒坐正中,其他人依次而坐。長輩先動筷,一起舉杯說了吉祥話兒之后,再依次說祝酒詞,祈盼新的一年家人平安,萬事順心。兒女和孫輩幫老兩口剝好蝦,楊玉蘭老人樂得合不攏嘴。

2月5日大年初一清晨,先由長孫起頭,給并排坐在椅子上的老人磕頭拜年,之后依次是長子長媳、女兒女婿和小兒子夫妻。老人依次發了壓歲錢。

孝敬老人、與人為善是楊玉蘭家中代代傳承的優良家風。20世紀80年代,身在山西省沁縣的楊玉蘭與弟弟楊天佑在條件非常差的情況下盡心盡力照顧父母,直到老人相繼去世。“不惹老人生氣是最大的孝順,他為人非常善良厚道。”楊玉蘭說起弟弟的善良、隱忍與寬容大度,忍不住拭淚。父母過世后,即使后來與弟弟身處異地,逢年過節楊玉蘭都會給他郵寄錢物,從1994年開始的200元錢,到工資漲后的四五百元,直至如今的1000元。新的舊的衣服,承載著楊玉蘭的牽掛,每年都會隨著塞得滿滿的蛇皮袋子寄到弟弟手中。“多少人因為離得遠了、時間長了淡了來往,她能堅持20多年牽掛自己在老家的親人,這是很多人做不到的。”鄰居李淑芹贊許的目光投向了楊玉蘭。過年時,楊玉蘭給多年未見面的弟弟打電話,他一聽到姐姐的聲音,就因為想念失聲哭了起來。

“老楊見我們總是笑呵呵的,買什么回家,老遠就要給我們分著嘗嘗。”小區鄰居李淑蓮說道,“她的老伴兒后來身體不如以前,該幫的忙我們都很愿意去幫助她。她總覺得過意不去,家里做了什么好吃的,都會特地給我送來。”

“吃虧是福。善良對人,對別人好,其實就是對你自己好……”這是楊玉蘭經常在兒孫面前說的話,她也在用自己的言行熏陶、影響著家里的每一個人。有一次早晨回家,她幫老伴兒穿衣服時,老伴兒在床邊沒坐穩滑到了地上,她實在拉不起來,只好去院子求助鄰居。張海峰夫婦知道后,立刻隨她趕到家里,幫她拉起老人,安頓妥當。“我感激我的好鄰居們,對我幫助過的人我會加倍地對他好,這份情是我一輩子報答不完的……”