——商洛高新區(商丹園區)10年改革發展回顧

李劍文 高平李向寶

十年樹木,百年樹人。

沐浴著改革開放的東風,商洛高新區的成長如同一棵幼苗到參天大樹,由2006年最初的劉灣產業項目區建設管理辦公室白手起家,到2009年的商丹循環工業經濟園區列為省級工業園區,一直到2016年晉級省級高新技術開發區,并納入科技部創建國家級高新區培育序列。歷經10多年的櫛風沐雨,乘借著改革開放的巨大推力,商洛高新區踏上了持續健康快速發展的快車道。

近年來,在商洛市委、市政府的堅強領導下,商洛高新區不斷加大開放力度,堅持走創新發展、循環發展、綠色發展的道路,改革創新,砥礪奮進,一路前行,取得輝煌成就!盡管數字是枯燥的,但最能說明問題,也最能體現歷屆班子和廣大高新人付出的心血和汗水。

2010-2017以來,主要經濟指標連續5年保持兩位數增長。入園企業增加到如今的81家,固定資產投資年均增長14.2%;工業總產值年均增長25.2%;科工貿總收入年均增長26.1%;招商引資年均增長13%。

經過10多年改革開放的洗禮,如今的商洛高新區已成為商洛改革發展的一張靚麗名片。先后榮獲“陜西省新型工業化循環經濟產業示范基地”“陜南循環發展示范園區”“陜西省園區建設先進獎”等稱號。尤其是2015、2016連續兩年榮獲全省年度目標責任考核優秀等次,主要指標增速位居全省前列,極大地激發了商洛高新人奮發向上的信心和勇氣。

經濟增速領跑全市。僅“十二五”期間,高新區工業總產值年均增長19.6%,科工貿總收年均增長17.9%,固定資產投資8.5%。僅2016年工業總產值同比分別增長24.1%、23.2%,高出全市2.5和8.1個百分點。

堅持招商引資和科技創新“雙輪驅動”,建立了高新區“四上企業培育”庫、50個重大前期項目儲備庫、100個招商引資項目庫、10個重點科技型企業培育庫。初步形成了重點發展新能源、大健康及生物醫藥兩大主導產業,統籌發展新材料、創新創業及現代服務業兩大基礎產業,培育發展大數據及信息技術、智能制造兩大新興產業的“2+2+2”梯級化產業體系,產業發展亮點紛呈——

新材料產業占據半壁江山。集聚陜西鋅業商洛煉鋅廠、天野等骨干企業,初步形成鋅、釩、鈦材料等循環產業鏈;2016年高新區新材料產業產值突破百億大關,占到高新區工業總產值的53%。其中,商洛煉鋅廠建成“鋅冶煉——制酸——發電——有價元素綜合回收”的完整有色金屬循環產業鏈,綜合回收能力居行業前三,電鋅廢渣有價金屬綜合回收技術榮獲陜西省科技二等獎,“秦鋅”榮獲陜西省著名商標。

新能源產業加速崛起。先后引進比亞迪、躍迪、正太等龍頭企業,新能源客車、鋰電池電解液等項目建成投產,新能源轎車、電池隔膜紙等項目進入試運行。

新特色產業行業領先。圍繞生物醫藥、綠色食品等領域,聚焦丹參、板栗、核桃等特色產品,探索出“公司+基地+合作社+農戶”的發展模式,培育出香菊藥業、君威集團等一批細分領域領先的核心企業。香菊藥業打造國內鼻炎、鼻竇炎臨床用藥領軍品牌,其“香菊片”被列入國家中藥保護品種;十三坊研發的天然香辛料抗氧化保色、低溫高濕解凍等技術處于國內領先地位。

加快項目布局,新科技產業孕育突破。以智能制造和現代服務業為突破口,加速布局智能機器人產業園、通用航空生產和培訓基地、秦嶺飛行小鎮、商洛印象等項目,培育了新的經濟增長點。

產學研合作深度推進,創新創業環境持續優化。建成了以趙鵬大、張生勇等院士為核心的兩個陜西省院士專家工作站、7個省級研發平臺、13個市級研發平臺,科技平臺建設步入快車道。

深度推進校企合作。引入商洛學院入園辦學,建設北大“沃土計劃”人才培訓基地和西交大博士后創新基地;聯合中國地質大學(武漢)設立知識產權與技術轉移商洛分中心。建成中小企業孵化園、創新大廈、商丹創業孵化基地等孵化載體3個,孵化面積3.28萬平方米,引入深圳摩天之星、盛世興商等專業機構,為下一步加速孵化搭建了載體。

資本支撐不斷強化。開發建設公司、高投公司、中小企業服務中心、“助保貸”等融資平臺相繼投入運行,2016年累計為區內企業融資1.6億元;依靠開發建設公司、高投公司、中小企業服務中心、“助保貸”等融資平臺,僅2017年為區內企業融資2.5億元。

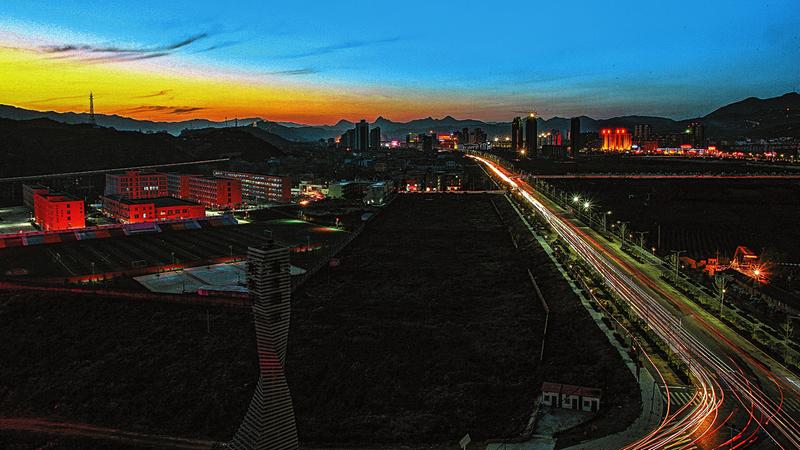

產城融合加速推進。10年來累計實施基礎設施項目38個,總投資36.99億元。所轄區域內道路、供水、供電、通訊、燃氣網絡主骨架基本形成,金融、通訊、娛樂等配套服務網點日益完善。品牌大道、商鞅大道等一批基礎設施和配套服務項目相繼建成投入使用;國際醫學中心、商洛印象建設進入攻堅期。

機制創新有效突破。按照“小政府、大服務”扁平化管理理念,設立商洛高新區政務大廳,形成了項目“一站式”審批和企業“一條龍”全方位服務體系。出臺了“十個必須”“八項承諾”“八個必須下”“最多跑一次”等工作要求,基本理順了黨建、紀檢、行政、公安等管理體制,正在加快完善財稅、執法等管理體制。建立了督查、考核工作機制和全員抓國創、全員抓項目、全員抓脫貧、全員抓增收等工作機制,體制機制逐步完善。

堅持以創建國家級高新區統攬改革發展大局,并以此作為今后實現高質量發展的重要契機。市委、市政府高度重視國家高新區創建工作,在2015年就提出了依托商丹園區創建國家高新區的發展戰略,并在當年啟動了省級高新區創建。經過努力,在2016年成功創建了我市第一家省級高新區——商洛高新區。2017年,市委、市政府將商洛高新區創建國家高新區列為事關商洛發展的十件大事之一,寫入政府工作報告,舉全市之力強力推進。

政策驅動,借船出海。為配合高新區“創國高”工作,市政府出臺了《商洛市科學技術獎勵辦法》《商洛市專利資助辦法》《商洛市深化人才發展體制機制改革實施辦法》《商洛市發展數字經濟實施意見》等系列支持政策,設立了5000萬元“大眾創業基金”、5000萬元“科技發展基金”,激發了高新區創新創業的活力。平臺驅動,造船出海。為加快創國高步伐,打造科技研發和創新創業平臺,高新區建立了陜西省院士專家工作站、北京大學“沃土計劃”人才培訓基地、西安交通大學博士后創新基地、中國地質大學知識產權轉移商洛分中心、西安郵電大學商洛智能制造與信息化研究院、秦嶺大健康研究院、西部數字經濟研究院、商洛市材料科學工程院、陜西省材料科學工程院商洛分院、陜西循環經濟工程技術院商洛分院等研發機構和科技服務平臺,為精心培育和引進高新技術企業“筑巢引鳳”。

人是生產力中最活躍的因素。多年來高新區始終把人才驅動作為最大的內驅力,大力實施人才強區戰略,累計引進培育高精尖人才,有院士兩名,國家和陜西省“千人計劃”兩人,碩士以上人才100人,科技型人才1500人;實施重點技改項目29個,總投資68.5億元;推動科技成果轉化應用項目3項,孵化科技型企業3家,2018年又和7家企業與中關村創新資源達成合作意向。

下功夫彌補基礎設施短板,營商“硬環境”得到明顯改善。始終把發展環境作為高新區發展的重要保障,按照產城融合發展的思路,已建成兩條城市主干線和4座跨丹江大橋、國內一流技術的商洛發電廠、1座生活污水處理廠、1座工業污水處理廠、1個西北最大的物流中心和國家二級陸路口岸;正在加緊建設秦嶺云計算大數據中心、呼叫中心。隨著商洛學院新校區、商丹高新學校、國際醫學中心等教育醫療項目在高新區落戶,交通、供電、供水、燃氣、通信、消防、環衛、教育、醫療、數據存儲等配套功能日益完備。

體制機制創新取得階段性突破。按照市委全面深化改革領導小組的統一部署,積極推進《關于加快商丹園區發展的意見》的出臺,全面深化園區體制機制改革創新,切實加強機關管理和自身建設,努力營造支持園區發展的外部環境,著力破解影響園區發展的瓶頸制約,已經成為未來加快發展的最大動能。

長風破浪會有時,直掛云帆濟滄海。站在新的起點上,商洛高新區按照市委、市政府“三區一源”戰略要求,圍繞依托區域優勢,始終堅持綠色循環發展,按照“1234567”發展規劃綱要,即:以創建國家級高新區為契機,堅持生態與發展兩個遵循,用好自然、資源、文化三大稟賦,依靠交通、人才、政策、基礎設施四大支撐,秉持創新、協調、綠色、開放、共享五大發展理念,大力發展大數據、大健康、新材料、新能源、智能智造、創新創業六大產業,奮力實現科技之園、創新之區、現代之城、數字之谷、孵化之岸、宜居之地、動力之源七大目標,在更高層面上謀求自身突破和自我發展,全力打造“秦嶺最美動力港、絲路生態科技城”,為區域經濟和生態環境高質量發展率先示范,努力開創新時代商洛高新區發展的新局面。