全國百名社長總編輯走進黔東南——

看苗鄉(xiāng)侗寨 話新聞扶貧

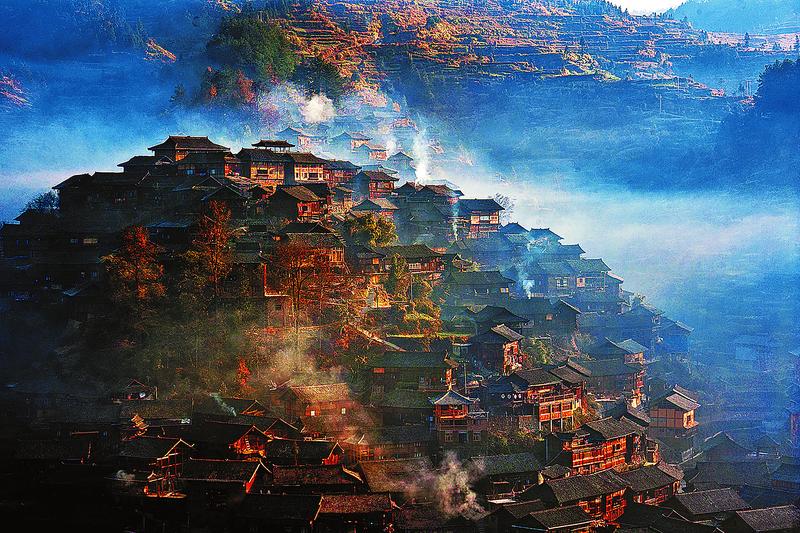

苗寨吊腳樓風光(黔東南日報提供)

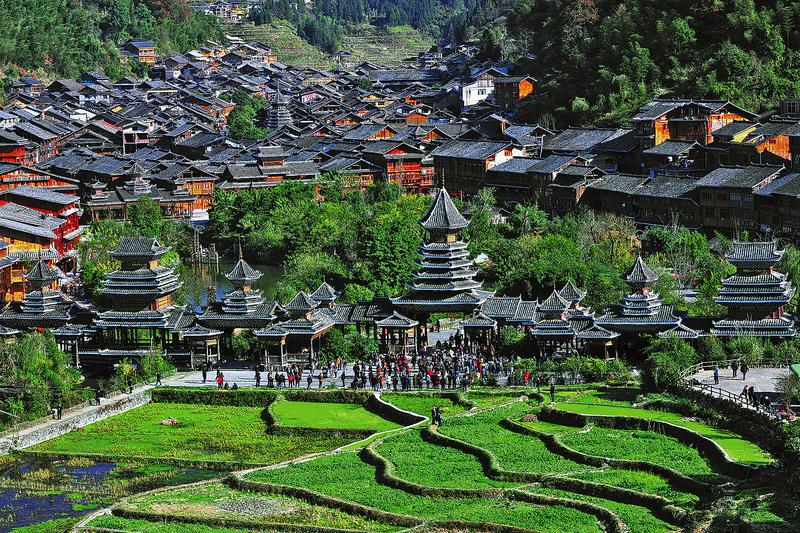

肇興侗寨(黔東南日報提供)

苗寨十二道攔門酒(黔東南日報提供)

肇興侗寨抬官人(李雁秋 攝)

本報記者 南書堂 張志宏

11月12日至15日,來自全國各地近百家報社的社長、總編輯云集黔東南,分享新聞扶貧經驗,走訪苗鄉(xiāng)侗寨,體驗民族文化,見證“旅游+扶貧”成果。

此次地方黨報新聞扶貧經驗交流會暨全國百名社長總編輯“改革開放40周年看大美黔東南”主題采訪活動,由中國地市報研究會牽頭主辦,黔東南日報社承辦。會議通過了《中國地市報研究會新聞扶貧黔東南行動宣言》,黔東南日報社、團結報社等5家報社交流了新聞扶貧工作經驗。

黔東南州地處湘黔桂交界,是一個以苗族侗族為主體民族的全國30個少數民族自治州之一,總人口477萬,少數民族人口占全州總人口81%。目前,還有55.47萬貧困人口,分布在1501個貧困村,是貴州貧困發(fā)生率最高的地區(qū),是貴州脫貧攻堅主戰(zhàn)場之一。近年來,黔東南州深入實施“大扶貧、大數據、大健康”三大戰(zhàn)略行動,大力推進綠色發(fā)展、生態(tài)脫貧,積極打造國內外知名的民族文化旅游目的地,努力實現生態(tài)環(huán)境保護和百姓脫貧致富的統一,奮力開創(chuàng)了百姓富生態(tài)美的多彩貴州新未來黔東南新篇章。黔東南日報社圍繞脫貧攻堅中心工作,充分發(fā)揮黨報優(yōu)勢,為抓好新聞扶貧工作進行了不懈探索,取得了可喜成果。

那么,黔東南“旅游+扶貧”的魅力何在呢?

“這里的環(huán)境真好!”“每天人流量多少?”“怎么帶動貧困戶發(fā)展?”帶著一串串問題,來自全國各地的社長、總編輯們11月12日下午參觀了云谷田園溫泉酒店、餐廳和園區(qū)。據云谷田園扶貧項目負責人介紹,云谷田園作為一個鄉(xiāng)村旅游綜合體項目,目前共接待國內外游客92萬人次,綜合收入3億元,解決大專院校畢業(yè)生和農村剩余勞動力常年就業(yè)300人,解決臨時就業(yè)兩萬多人,走出了一條生態(tài)脫貧、綠色發(fā)展的新路子。這里現代化的種植基地、優(yōu)美的田園風光、優(yōu)雅的休閑體驗,讓大家移步其間,流連忘返;這里把良好的生態(tài)資源轉化成旅游優(yōu)勢、帶動農戶脫貧的脫貧模式和取得的顯著成效,讓大家滿懷驚奇,贊嘆不已。

在觀賞了云谷田園項目后,采訪團驅車前往來雷山縣西江千戶苗寨。從寨門到電商購物中心,再到釀酒街、刺繡坊、嘎歌古街、觀景臺,大家不停地用手機和相機記錄著西江壯觀的吊腳樓群、濃郁的民族風情。據資料記載,西江千戶苗寨由十多個自然村寨相連成片,是中國乃至全世界最大的苗族聚居村寨。依山而建的層層疊疊的吊腳樓群,遮蓋了半座山體,形成了一片建筑的森林。規(guī)模宏大的苗族建筑群,歷史悠久的苗族文化傳承,原始濃郁的苗族民族風情,在這里形成了獨特的苗族文化體系,被中外人類學家和民俗學者認為是保存苗族原始生態(tài)文化最完整的地方。夕陽西下,歌舞迷人,千戶一村,依山傍水,炊煙裊裊,木質的房屋,棱角分明,青瓦黃木格外美麗。壯觀的苗寨,豐富多彩的民俗表演,令大家無不嘆為觀止。

當了解到西江苗寨大力探索“景區(qū)帶村”旅游扶貧模式,10年來共分紅1.17億元、戶均8.3萬元,目前共有6531戶貧困戶入股西江旅游公司發(fā)展鄉(xiāng)村旅游,戶均每年穩(wěn)定收益3500元等情況時,社長、總編輯們紛紛感慨:“真好!在家門口樂呵呵地就把錢掙了。”

西江依托苗族文化形成了鄉(xiāng)村旅游成功模式,讓苗寨舊貌換新顏,實現了家家戶戶有收入的發(fā)展路子,同時兼顧民族文化挖掘傳承和保護的經驗,值得大力宣傳和推廣。

11月13日,采訪團來到具有“東方威尼斯”“江南小城”美稱的鎮(zhèn)遠。這個黔東南深處的水鄉(xiāng)古鎮(zhèn),位于舞陽河畔,四周皆山,河水蜿蜒似S形穿城而過,使鎮(zhèn)遠被稱之為太極圖上的千年古城。青山綠水之間,簇擁著一幢幢古建筑、傳統民居、水運碼頭。作為歷史文化名城,這里有著長達2200多年悠久的歷史積淀。深厚的歷史文化和水墨畫般的自然風光融合在一起,構成了這里獨特的韻味。在這里,社長、總編輯又有著另一番感受。有人說,鎮(zhèn)遠是一幅畫,是一幅“樸素中見珍奇、淡雅中顯神韻”的水墨畫。黔東南日報社總編輯吳會武則向大家介紹說,從地圖上看,湖南湘西中部有一凸出部分,很像一個楔子,插入黔東南東部凹處,鎮(zhèn)遠就處在這個凹凸的結合部。特殊的地理位置使鎮(zhèn)遠自古以來就以“欲據滇楚、必占鎮(zhèn)遠”“欲通云貴、先守鎮(zhèn)遠”的政治、軍事要地著稱于世。各種文化的交融,讓這里留下了豐富的人文歷史遺跡。

“這個古城不得了!”當了解到2018年旅游總人次增長到1070萬人、旅游總收入超90億元,特別是近年來鎮(zhèn)遠縣大力推進旅游扶貧,帶動8080人脫貧致富時,大家對鎮(zhèn)遠縣的脫貧攻堅成就深表欽佩。

隨后,采訪團走進全國最大的侗族村寨——肇興侗寨。肇興侗寨有700多年歷史,鼓樓群列入世界吉尼斯之最。2018年,肇興侗寨作為央視春晚的分會場之一,絢麗的民族文化、原味的民族風情,讓全世界華人把目光聚焦到這里。近年來,肇興景區(qū)探索鄉(xiāng)村旅游促扶貧新模式,讓景區(qū)內群眾共享旅游發(fā)展紅利。2014年以來,共發(fā)放分紅資金688萬元,租金年收入2460萬元,涉及貧困戶36戶158人,戶均年收入達11.28萬元。

“我和黔東南有個約會。”在采訪過程中,吉林延邊日報社黨委副書記王彩蓮說了這樣一句話。王彩蓮的女兒從吉大畢業(yè)后曾到聯合國實習,最終,一次偶然的機會選擇去到黎平縣黃崗村,在那里創(chuàng)辦公益學堂,保護傳承當地非遺文化。因為女兒的緣故,王彩蓮多次來到黔東南,但是仍然被這里的自然環(huán)境和民族風情吸引。

鼓樓、花橋、溪水、吊腳樓,彌漫著濃濃的生活氣息,侗族居民們延續(xù)著千百年來恬淡自然的生活,深深吸引著嘉賓們的眼球。大家舉起手中的相機不停地拍照,并就建筑風貌、民族風情、旅游扶貧和文化傳承等問題向導游進行細致了解,繼續(xù)徜徉在這千年肇興。

晚上,大家在侗寨品嘗了長桌宴的美味之后,觀看了《侗族大歌》。《侗族大歌》以神奇的多聲部合韻名揚世界,被譽為絕美的“天籟之音”,堪稱世界民歌藝術的珍品,2009年被聯合國教科文組織列入人類非物質文化遺產代表作名錄。據參加演出的一位侗族姑娘介紹,侗家人常說:“飯養(yǎng)身,歌養(yǎng)心。”他們把歌當作精神食糧,用它來陶冶心靈和情操。他們世代都愛歌、學歌、唱歌,以會唱歌、會歌多為榮,用歌來傾訴自己的喜怒哀樂。歌與侗家人的社會生活息息相關,不可分割。

11月14日,與會嘉賓們走進從江縣和丹寨縣,體會黔東南改革開放以來苗鄉(xiāng)侗寨的新變化。

在岜沙苗寨,大家感受到了原生態(tài)的苗寨風情和濃烈的人文氣息。岜沙是一個崇尚自然、以樹為神的苗寨,被譽為“中國最后一個槍手部落”。2017年,表演隊接待游客32.5多萬人次,年收入達180萬元,人均年收入8180元。同時通過吸納貧困戶量化扶貧及項目資金入股、與貧困戶簽訂農特產品收購訂單等方式,帶動貧困戶脫貧致富。

在丹寨縣萬達小鎮(zhèn),大家于蒙蒙細雨中感受社會資本扶貧新范本。萬達小鎮(zhèn)是由萬達集團開展“企業(yè)包縣”打造的一個特色小鎮(zhèn)。據了解,萬達小鎮(zhèn)自2017年7月3日開業(yè),僅僅半年,就成為貴州省游客量排名前三的單個景區(qū)。小鎮(zhèn)集中引入丹寨縣7個國家級和17個省級非物質文化遺產項目,對縣內非遺文化進行集中保護、傳承和弘揚。小鎮(zhèn)內共吸納1390人穩(wěn)定就業(yè),其中貧困戶1027人,共有28家扶貧龍頭企業(yè)和137個產業(yè)扶貧合作社產品入駐小鎮(zhèn),間接帶動貧困戶3202戶12810人實現就業(yè)增收。

在從江縣鑾里村、丹寨縣卡拉村,大家深切感受到了旅游扶貧給村民們生產生活帶來的巨大變化。

一次“黔”往,終生難忘!黔東南日報通過這一次媒體活動,把黔東南“旅游+扶貧”的經驗推廣到了全國。參加此次活動的地市報社長、總編輯們紛紛表示,將借鑒兄弟地市報的經驗,結合本地脫貧攻堅特點及自身媒體實際,以更加有力有為的責任與擔當,探索更加靈活有效的新聞扶貧方式和路徑,全力打好脫貧攻堅戰(zhàn)。