3S技術應用培訓現場

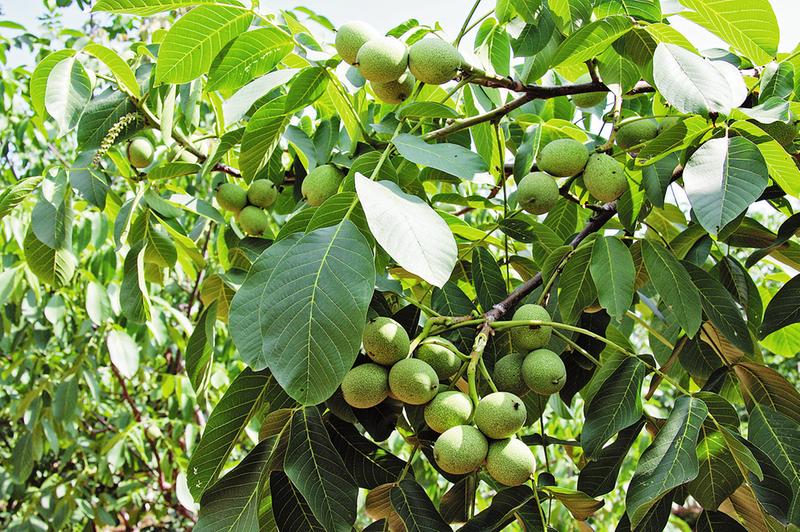

豐產園里良種核桃壓彎了枝頭

森林保護成效明顯

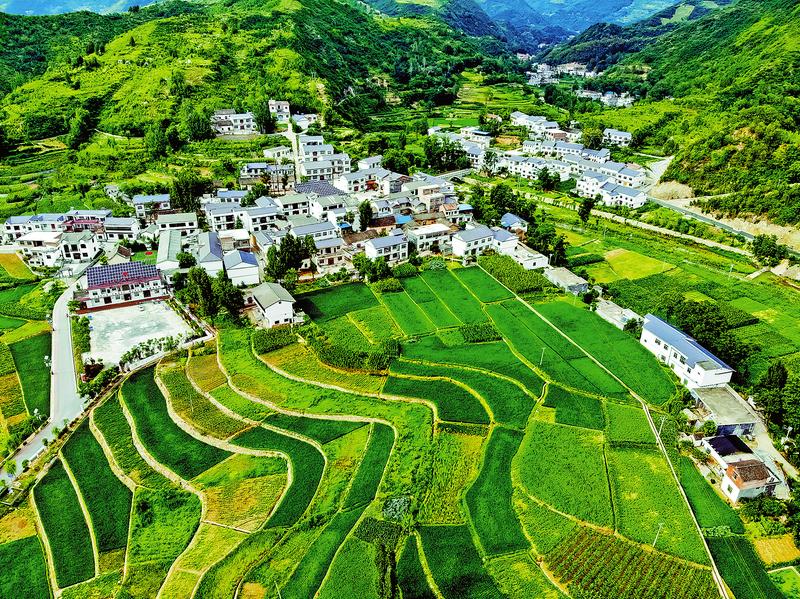

鎮安鄉村綠化一角

2020年4月20日,習近平總書記在陜西考察調研,首站到柞水縣秦嶺牛背梁國家級自然保護區考察秦嶺生態保護情況時,盛贊這里是“養在深閨人未識的天然氧吧”,指出秦嶺是我國的“中央水塔”,強調要“堅持不懈開展退耕還林還草”,叮囑要呵護好我們賴以生存和發展的生態環境,當好秦嶺生態衛士。

商洛全域位于秦嶺腹地,是秦嶺國家公園的重要組成部分,生態區位優勢突出,保護大秦嶺是全市上下責無旁貸的政治使命。退耕還林工程實施以來,市、縣區林業部門時刻銘記總書記的諄諄教誨,牢記囑托,堅持不懈開展退耕還林還草,全市生態修復步伐明顯加快,森林覆蓋率持續提升,奮力譜寫確保秦嶺生態安全,實現“一江清水永續北上”的新篇章。

科學規劃設計強力推進實施

堅持退耕還林同脫貧攻堅深度融合。實施過程中以發展特色林業產業為突破口,堅持生態產業化,產業生態化,圍繞脫貧攻堅總體部署,把退耕還林工程與脫貧攻堅緊密相結合,在項目安排上,重點規劃貧困村、貧困戶;在建設布局上,按照“整村推進,集中連片”的指導思想,實行大戶帶動戰略,積極支持鼓勵新型農業經營主體參與退耕還林建設,帶動貧困退耕農戶脫貧致富;在樹種的選擇上,充分遵循群眾意愿,因地制宜,以促進農業產業結構調整、發展特色產業和農民脫貧致富為目的,以經濟效益和發展前景較好的紅仁核桃、木本中藥材等特色經濟林為主,形成“既要金山銀山,也要綠水青山”的統一格局。

堅持科學規劃整體流域治理。始終堅持科學務實、突出重點、壓茬實施、整體推進的原則,以全市“兩岸三線四區”為重點區域,先后制定了《商洛市退耕還林總體規劃》《商洛市鞏固退耕還林專項規劃》,統籌推進退耕還林與綠色富民產業發展。堅持以流域為單位、以村為單位,本著先陡后緩、先重(水土流失嚴重)后輕、先易后難、先川后山的原則,積極倡導規模治理、整體退耕,做到有計劃、有步驟地層次推進。

全面夯實管護責任。嚴格按照個人申請、村級上報、鎮辦匯總、縣級設計的流程,根據“誰退耕、誰造林、誰經營、誰受益”的原則,確保每塊退耕地群眾自愿,并與每個退耕農戶簽訂管護責任合同,建立相應的完善管護機制和獎懲制度。同時,結合退耕還林后續產業農民技能培訓項目,進一步加大技術培訓和指導。推行聯戶經營或進行權益流轉,力爭達到每塊林地有農戶、有專人管護,保證退耕林地發揮應有的效益。

嚴格工程全程管理。始終把工程管理放在首位,不斷規范和強化工程建設各環節管理,確保規范、科學、有序。對后續產業項目,嚴格實行建設項目法人和招投標制、建設監理和竣工驗收制、財務審計和質量問責制,做到包抓責任、施工方案、招標程序、保障措施、政策兌現、服務指導、安全監管、資料檔案8個到位,確保工程質量。對退耕還林專項資金,按照“誰主管、誰負責”的原則,實行專戶管理、專賬核算、專款專用。對群眾的現金補助實行“一折通”,直接兌付到群眾手中。對各項資金使用情況,發改、財政、監察、審計等部門全程跟蹤監督,確保資金使用安全高效。注重整地、種苗、栽植質量和后期管護,大力推行合同育苗、訂單育苗,確保種苗基礎供應。嚴格執行《退耕還林種苗管理辦法》,積極推行種苗采購招標和規范運作。重視檢查驗收保障制度建設,建立形成了工序檢查、施工自查、年度驗收、定期復查與縣鄉自查、市級抽查的監督檢查機制。

探索創新注重實效。緊緊圍繞群眾增收、生態改善“雙贏”的目標。合理進行植被配置,堅持適地適樹、綜合高效的基礎上,實行喬、灌、草合理搭配,大力推廣林藥、林草復合間作技術,有效解決“國家要被子、群眾要票子”的矛盾。大力營造生態經濟兼用樹種,結合全市實際,鼓勵引導退耕農戶大力發展核桃、板栗、連翹等具有地方特色、生態經濟兼用價值高的樹種,大力發展木本藥源基地。大力推廣應用新技術,加大全市3S矢量化設計系統的應用,我市商南縣和山陽縣作為一期試點縣,此項技術得到全面應用,并初步建立起了縣級數據庫,其應用熟練度,位列全省前列,并得到上級的充分肯定。通過3S矢量化小班數據庫系統,實現了有效管控退耕還林工程實施情況,大大提高了作業設計工作效率。

落實惠民政策兼顧多重效益

1999年以來,為全面落實黨中央、國務院關于退耕還林還草工程的決策部署和陜西省委、省政府工作要求,市委、市政府成立了退耕還林工程建設領導小組,高位推動各項工作的落實。各級林業部門嚴格按照退耕還林工程管理制度和技術規程組織實施,積極推動各項工作任務落實見效,全市退耕還林工作取得了豐碩成果。特別是實施的新一輪退耕還林工程,與脫貧攻堅工作緊密結合,有效帶動了廣大退耕農戶增收脫貧,受到了社會各界一致好評。截至2020年底,全市累計完成退耕還林工程任務343.95萬畝(退耕地還林

173.55萬畝、宜林荒山人工造林142.9萬畝、封山育林27.5萬畝)。其中上一輪1999年至2013年底退耕還林工程任務280.45萬畝,新一輪退耕還林工程任務63.5萬畝。

退耕還林工程的實施,極大地改善了商洛的生態環境,為商洛經濟社會協調可持續發展提供了良好的生態保障,加快了脫貧攻堅步伐進程,為“一江清水永續北上”作出了重要貢獻,達到了“國家要被子、群眾要票子”的“雙贏”目的。

社會效益顯著。退耕還林工程的實施,改變了傳統落后的生產生活方式,改善了農村基礎設施,加快了農民脫貧致富的步伐。大量陡坡耕地退耕,改變了長期以來農村廣種薄收的耕作模式,糧食產量不降反升。解放了農村大量勞動力,為年輕人外出創業提供了便利。特色經濟林基地的建設增加了在家農民就業機會,穩定了農村社會秩序,同時為農民增收開辟了新途徑。截至2020年底,全市上一輪退耕還林納入森林生態效益補償面積93.67萬畝,補償標準為每畝16元,自2018年起開始兌付,面積逐年增加。

生態效益突出。據中科院對商洛“十五”以來退耕還林工程建設成效的監測顯示,僅2013年全市退耕還林所產生的生態效益,總價值可折合人民幣79.42億元,其中涵養水源價值量25.17億元,保育土壤價值量6.08億元,固碳釋氧價值量15.08億元,林木積累營養物質價值量2.11億元,凈化大氣環境價值量20.32億元,生物多樣性保護9.69億元,森林防護0.97億元。多年來,通過退耕還林等林業重點工程建設使全市森林覆蓋率大幅度提高,位居陜西省首位,全市森林覆蓋率由工程實施前1999年的52.4%增長到“十三五”末的69.56%。全市森林蓄積量由工程實施前的2166.7立方米,增長為現在的5200萬立方米。

經濟效益良好。退耕還林工程惠及全市40.7萬農戶155.51萬人,兌現政策補助38.12億元,戶均0.94萬元。同時,積極爭取退耕還林后續產業示范基地建設項目、補植補造、農民技能培訓等配套項目60多個,總投資5.63億元,其中中央投資2.72億元。目前,依托退耕還林及其后續產業,全市已建成一大批優質良種核桃、板栗、油茶、速生楊等高標準示范基地,輻射帶動作用明顯。退耕還林有力地促進了農業產業結構調整,推動了產業發展,增加了農民收入。

脫貧效益卓著。充分發揮退耕還林在脫貧攻堅工作中的重要作用,服務全市大局,加大貧困地區的退耕還林力度,全面實施“雙傾斜”,切實做好生態扶貧工作。新一輪退耕還林工程實施突出“三個結合”(與脫貧攻堅相結合,全面實行“雙傾斜”;與產業發展相結合,確保退耕后“能增收”;與工程化實施相結合,務求造林成效“高標準”)。在新一輪退耕還林實施過程中,商洛市大力推廣林藥、林經復合間作等技術,引導群眾在退耕地套種經濟作物,鼓勵引導栽植紅仁核桃、板栗、連翹等經濟價值較高的樹種,有效解決了退耕農戶脫貧增收的問題。全市新一輪退耕還林工程惠及貧困戶5.25萬戶14.10萬人,戶均增收2300多元,全市新一輪退耕還林農戶退耕前人均純收入6367.5元,退耕后達到1.20萬元,退耕還林補助兌現資金拓寬了群眾增收渠道,退耕還林工程實施為發展脫貧產業提供了重要支撐。

貫徹新理念助推高質量發展

黨的十九屆五中全會提出,“十四五”時期經濟社會發展要以推動高質量發展為主題,廣泛形成綠色生產生活方式,碳排放達峰后穩中有降,生態環境根本好轉,美麗中國建設目標基本實現,為持續推進退耕還林工程提供了基本遵循。據此,市、縣區林業部門深入貫徹新發展理念,積極融入和服務新發展格局,牢牢把握國土綠化這一主線,持續有計劃推進退耕還林工程建設,持續推進退耕還林是城鎮化發展的現實需要,是治理污染土地的有效途徑,是鞏固脫貧成果加快鄉村振興的客觀要求,是保障群眾身體健康,杜絕地方病和因病返貧的需要,經過多年來的退耕還林還草,全市生態環境持續向好,為鞏固全市脫貧攻堅成果、加快鄉村振興奠定了堅實基礎。

下一步,市、縣區林業部門將深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,按照《新一輪退耕還林還草總體方案》和林草“十四五”規劃綱要的要求,總結經驗,開拓創新,扎實工作,切實把持續推進退耕還林工程作為深入踐行習近平生態文明思想的具體行動,作為貫徹“綠水青山就是金山銀山”理念的重要舉措,努力鞏固發展擴大退耕還林成果,把退耕還林這一德政工程、生態工程、民生工程抓實抓好,為商洛經濟社會高質量發展作出新的更大的貢獻。

策劃 商洛市退耕還林還草中心