————記抗美援朝老英雄董治友

郭夏季

在戰場上,他無數次對著長空和大地吹響沖鋒號,無數次目睹了戰友們在沖鋒號聲的鼓舞、激勵下,如潮水般沖向敵人的陣地,奮勇殺敵、奪取勝利的動人場景。那場面,雄渾悲壯,歷歷在目;那情景,驚天動地,終生難忘。

“嘀嘀嗒……嗒嘀嘀……”“嘀嗒嘀……嗒嘀嗒……”的沖鋒號聲,已牢牢地鐫刻在了他的腦海里;“沖啊!殺呀!”“殺呀!沖啊!”的吶喊聲,已深深地根植在了他的血脈里。“幾十年來,我時時在睡夢中吹響軍號,也常常被夢中的軍號聲驚醒!”他抑制不住內心的激動,自豪地說。

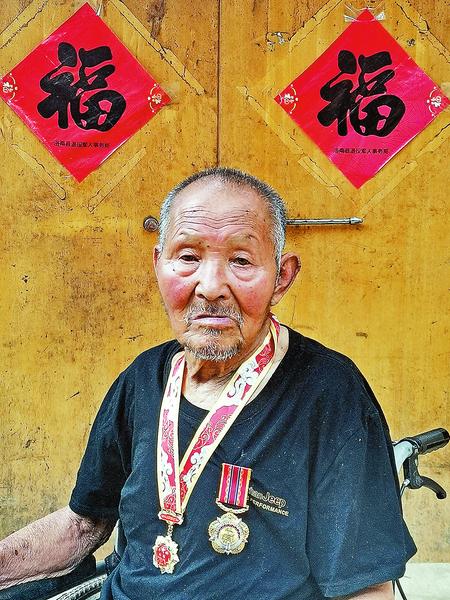

他就是家住洛南縣柏峪寺鎮廟坪村三組、曾參加抗美援朝作戰的志愿軍老戰士董治友。

為了營造“不忘歷史、崇尚英雄”的濃厚社會氛圍,搶救性挖掘洛南的紅色歷史資源,傳承紅色基因,弘揚革命傳統,7月15日,洛南縣政協“致敬英雄”采訪團第三采訪組一行4人冒著高溫酷暑,來到董治友老人的家里,認真聆聽這位年逾九旬的抗美援朝老戰士的傳奇人生和戰斗故事。

董治友老人雖然已91歲高齡,但依然身板硬朗、活動自如、思維清晰、口齒清楚,追憶起赴朝作戰的那些往事,依然熱血沸騰、激情澎湃,英氣不減當年。

拉壯丁·剿土匪·吹軍號

1930年10月,董治友出生在洛南縣柏峪寺鎮廟坪村一個普通農民的家里,兄弟姐妹8個,他排行老六。由于張嘴吃飯的人多,而勞動力少,他家的日子過得十分凄苦。

1946年,年僅16歲的董治友被國民黨軍隊強行拉壯丁,到四川去當兵。1949年,他光榮地加入了中國人民解放軍,部隊邊行軍邊打仗,后進入四川涼山地區,執行剿匪任務。戰斗期間,連長憐惜他人小、機靈、有頭腦,不適宜打仗,就把他送到師部號隊去練習吹軍號。

在硝煙彌漫、烽火連天的戰爭年代,司號員是司令員的傳令官,是一支部隊沖鋒陷陣、摧枯拉朽的核心和靈魂。鏗鏘有力、激越嘹亮的沖鋒號聲,可以讓戰士們一鼓作氣、所向披靡,碾壓式地戰勝敵人。要強好勝的董治友暗下決心,一定要當好這個傳令官。培訓學習不發教材,也不能記筆記,以防丟失或遭竊,所有專業術語和各種號譜都要靠腦子來死記硬背。為了適應不同的作戰條件,他經常站在荒無人煙的高地上,迎著凜冽的寒風刻苦練習吹軍號,一練就是大半天。練習結束,嘴巴常常腫得老高,看著都讓人心疼,但他卻不以為然。

經過嚴謹的培訓和嚴格的考核,他成了一名優秀的司號員。數十年后的今天,他仍然可以清晰地背出每一種號譜的音律。

丹東市·鴨綠江·上甘嶺

1951年1月,董治友所在的部隊被編入中國人民志愿軍某部53師85團,參加抗美援朝戰爭赴朝作戰。

1月22日,部隊抵達遼寧省丹東市,休整兩天后,于1月25日凌晨渡過鴨綠江,再經過長途急行軍,最后抵達部隊集結地——朝鮮的谷山、伊川地區。董治友隨部隊先后參加了第四次戰役、第五次戰役、金城戰役等戰斗,炮火的淬煉、硝煙的洗禮,把他磨礪成了一名戰斗經驗相當豐富的司號員。

在戰斗中,司號員與司令員一樣,通常都是敵人狙擊的重點目標,危險系數極大,犧牲率極高。戰場上,沖鋒號一響,敵人的火力隨即朝著他所在的位置打來,但十分幸運的是,眼尖腳快的他總能躲過那些致命的槍子和炮彈。董治友說:“我的軍號既是戰友們的‘加油號’,更是敵人的‘催命號’。只要我的軍號一吹響,戰斗的勝利最終都會屬于我們。”說完,他的眼睛里放射出一絲得意的光芒。

1952年10月14日,著名的上甘嶺戰役打響。11月的一天,董治友所在的部隊奉命緊急支援上甘嶺。他們很快就進入了敵人的炮火封鎖區,一時間炮聲轟鳴、硝煙彌漫、彈片橫飛、土石四濺,董治友被炮彈的沖擊波掀翻在地,被土石掩埋。等他抖落身上的土石,這才發現,身邊的戰友們已經犧牲得所剩無幾。

他緊緊地把軍號攥在手里,然后拼盡全力,昂首對著長空吹起沖鋒號:“嘀嘀嗒、嗒嘀嘀、嘀嗒嘀嗒嘀……”鏗鏘嘹亮的號聲中,他欣慰地看到一個又一個倒在地上的戰士搖落身上的塵土,奮然躍起,向著敵人的炮火勇猛地沖上去……

軍人·軍號·軍魂

董治友已經記不清自己吹了多少次沖鋒的號角,但在他的腦海里,時時總能回響起司令員那干練、干脆的指令聲:“小董,上!”

每當此時,他都會一個激靈起身,抬頭挺胸,使盡渾身的氣力,對著前沿陣地、對著蓄勢待發的英勇將士吹響沖鋒的號角。

在戰場上,他無數次吹響沖鋒的號角,也無數次目睹了戰友們血灑疆場的場面。他們一聽到沖鋒的號聲,就義無反顧地向著敵人的陣地沖上去,沒有一個人畏縮,沒有一個人后退,許多英俊、威武的身影在滾滾的硝煙中倒了下去,那么英勇、那么悲壯、那么感天動地。回想起當年的戰斗場景和司號生涯,這位九旬老人老淚縱橫。

雖然“司號員”與“司令員”的級別差著十萬八千里,但責任同樣重大,身后同樣指揮著千軍萬馬,誰都不能馬虎,誰都不能在關鍵時刻“掉鏈子”。

戰爭年代,軍號就是軍魂。軍號所指,所向無敵。看似一把普普通通的軍號,但在它冷峻而深沉的古銅色光芒中,卻透射出一股讓敵人抱頭鼠竄、魂飛魄散的強大力量。

激情燃燒的歲月,不會因歷史的風煙彌漫而被人遺忘。這一幕幕動人心扉的深沉回憶,再次燃起了老人的一腔熱血和激情。

“嘀嘀嗒、嘀嘀嗒……嗒嗒嘀、嗒嗒嘀……”鏗鏘有力的軍號聲,穿透敵人的隆隆炮聲,在上甘嶺上空不斷地響起。一批戰士倒下,又一批戰士沖上去,這就是軍號的力量,排山倒海,勢不可擋;這就是巍巍軍魂,矢志不移,堅不可摧!

今天,當我們和老人再一次重溫那段崢嶸難忘的戰斗歲月,似乎還能聽到遠去的號角聲,那是黎明的預言,那是勝利的凱歌。

聽,軍號吹響,萬千勇士,沖鋒陷陣!

看,鐵流滾滾,勇往直前,所向無敵!

班長·農民·連長

1953年11月,董治友所在的部隊離朝回國,在湖北漢口進行整編。那時候,他已經成了司號班的班長,為部隊先后培養了60多名優秀的司號員。

1957年10月,董治友復員回鄉,組織上多次要給他安排工作,但是經過了一番戰火的洗禮和生死的考驗,他毅然選擇了回家務農,做一個普通、實在、安逸的農民。

回到家鄉時,父母已經雙雙故去,7個兄弟姐妹都已經相繼成家,生兒育女。

第二年,他也娶妻生子,夫妻倆育有5個子女,過著平凡平淡的生活。

在村里,他曾多年連續擔任民兵連長、村干部等職,但他始終保持著一名革命軍人的優秀本色,退伍不褪色,勤勞吃苦,憨厚本分,包容忍讓。

他從不向人炫耀自己槍林彈雨的戰斗故事,甚至連立功受獎的相關證件以及抗美援朝紀念章都讓小孩給玩丟了。

兩代人·一個夢·一首歌

1983年,深明大義的董治友又把自己的大兒子董會民送上了老山前線,參加對越自衛反擊戰。

1983年10月,董會民光榮入伍,并于次年4月、7月兩次奔赴老山前線參加戰斗。部隊撤出戰斗序列后,他隨部隊來到后方的云南馬關,參與修建公路、打坑道等軍事勞動,為前線做好后勤保障工作。1986年10月,他光榮退伍,回到家鄉,從事生產勞動,結婚生子,過著和父親一樣平淡無奇、波瀾不驚的農家生活。

就這樣,他們父子先后浴血疆場、英勇奮戰,在當地留下了兩代人從軍殺敵的佳話。

董治友自豪地說:“保家衛國,是一個軍人義不容辭的責任和擔當!兒子能上老山前線,也算延續了我的軍人夢。”

他十分激動地告訴我們:“生活在當下這個盛世,不知有多幸福、多驕傲呀!國泰民安,豐衣足食,還給發養老錢、高齡補貼,你說說,這社會咋這么好呢?不活他個100歲,都對不起黨和政府!”

董治友深情地撫摸著黨和政府給他頒發的“慶祝中華人民共和國成立70周年紀念章”和“中國人民志愿軍抗美援朝出國作戰70周年紀念章”,哽咽著說:“國家沒有忘記我們這些人,還給了我們至高無上的榮譽。咱們的國家越來越富強了,能活到今天,我也就知足了。”他把這兩個證章當寶貝一樣珍藏著。

采訪臨近結束之際,采訪組一行請求和老英雄一起來激情演唱《中國人民志愿軍戰歌》,老人十分爽快地答應了。只見他直起腰背,抬頭挺胸,一邊激情演唱,一邊還用手打著拍子,聲音圓潤飽滿,節奏掌控有力,依稀可見當年的英武之氣:“雄赳赳,氣昂昂,跨過鴨綠江。保和平,衛祖國,就是保家鄉。中國好兒女,齊心團結緊,抗美援朝,打敗美國野心狼。”

時值盛夏季節,老人家的院子里開滿了五顏六色的鮮花,夕陽的余暉透過門前樹林的縫隙投射下來,光影斑駁,晶瑩閃爍,滿院的花兒更顯得葳蕤繁茂、生機蓬勃。