周玉英

革命媽媽陳秀貞(中)(資料圖片)

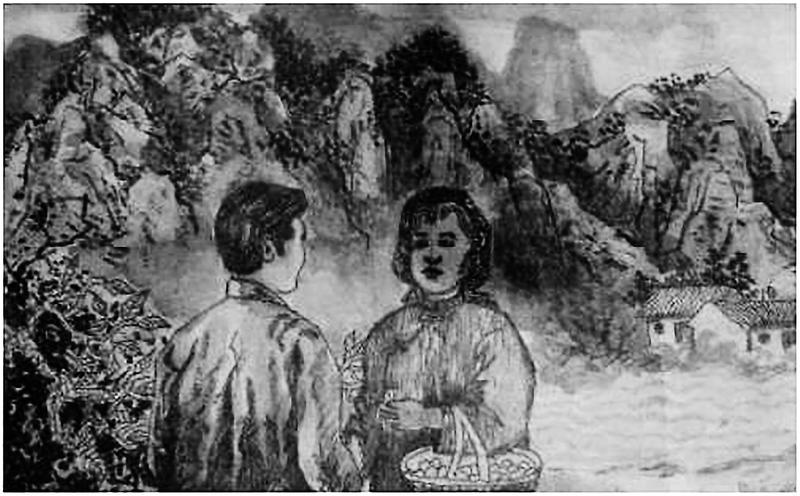

鋼筆畫《陳氏食救習仲勛》(王鎖利作)

2019年9月5日,山陽縣黨史縣志研究室接到縣委布置的一項特殊任務:尋訪山陽籍革命老人、習仲勛的“干娘”陳秀貞。

三人小組當天出發,由黨史縣志研究室李主任親自駕車,直奔銅川市耀州區照金鎮陜甘邊革命根據地照金紀念館。線索是一位參觀回來的干部所提供,只有張模糊的手機照的照片,可是,樓上樓下幾進幾出卻始終沒有找到,問講解員,也肯定地說本館沒有這張圖片。就在大家有點兒絕望的時候,我們的對話無意中讓院內一位保潔員大媽聽見了,她熱情地湊過來,仔細看了看圖片,提醒說:“離這兒40多里還有個陳家坡會議舊址紀念館,看是不是在那兒。”

陳家坡會議舊址位于照金鎮北梁村,為1933年8月14日中共陜甘邊區特委、游擊隊總指揮部和陜甘邊革命委員會召開聯席會議的舊址。1933年6月,執行“左傾”機會主義錯誤路線的紅26軍政委杜衡,不顧劉志丹等人的反對,強令紅26軍第二團離開照金革命根據地,南下渭華創建新蘇區失利,幾乎全軍覆沒,劉志丹、王世泰等領導也和陜甘邊革命根據地失去了聯系。7月,中共陜西省委書記袁岳棟和紅26軍政委杜衡被捕叛變,黨組織遭到嚴重破壞,大批共產黨員和革命群眾慘遭殺害,陜甘邊革命根據地遭到空前危機。8月,在國民黨部隊的進攻下,紅四團、西北民眾抗日義勇軍、耀縣游擊隊三支隊伍匯聚照金,照金根據地便成為國民黨圍剿的主要區域。為了盡快組建統一的軍事指揮權,恢復和鞏固根據地,加強對紅軍的領導,14日晚至15日拂曉,中共陜甘邊特委在耀縣北梁陳家坡召開了黨政軍聯席會議。出席人員有秦武山、習仲勛、王泰吉、高崗、張秀山等,還有丹鳳商鎮(時為商縣)的王伯棟。會議由陜甘邊特委書記秦武山和陜甘邊軍委書記習仲勛主持。會議決定:1.堅持并擴大陜甘邊革命根據地;2.在戰略上,開展外線作戰,不打大仗,積小勝為大勝;3.恢復紅軍主力,實行統一指揮,建立陜甘邊區紅軍臨時總指揮部,領導紅四團、西北民眾抗日義勇軍、耀縣游擊隊。陳家坡會議是在省委遭到破壞、陜西革命處于低潮時期,中共陜甘邊區特委與省委失去聯系,獨立自主召開的一次關鍵性會議,堪稱陜甘邊革命史上的“遵義會議”。真該感謝那位不知名的保潔大媽——在陳家坡會議舊址紀念館內,陳秀貞圖片、事跡赫然在墻,與習仲勛、高崗、王泰吉這些開國元勛們同處一室。

陳家坡會議舊址紀念館義務講解員杜天祥,是位土生土長的農民,年逾花甲,精神健旺,著一身紅軍軍裝,用當地方言向游客們熱情解說,當講到2015年2月14日習近平總書記參觀完照金鎮薛家寨革命舊址后承諾“我退休后一定要到陳家坡舊址來調研調研”時,情緒尤為激動。陳秀貞老人過世已經半個多世紀,她的英魂安寢何處?后代景況如何?有著“陳家坡活詞典”美譽的杜天祥也不得而知,只是提供,離這兒不遠的楊山村住有山陽人,或許知道一些。

楊山村距紀念館不足10公里,是標準的高寒山區,同時也是個深度貧困村,地廣人稀,到處是碩果累累的核桃樹,滿山種著熟悉的包谷,可謂山有多高,人住多高,地種多高。與山陽不同的是,這兒包谷種得密密麻麻跟高粱似的,不像常見的那樣疏疏朗朗,卻由于日照充足,又是單料,生長周期長,挨挨擦擦的棒子依舊喜人,也難怪這兒的人不把包谷叫包谷或者玉米,而叫蕃麥。來到楊山村兩委會辦公室,正在忙著扶貧事宜的村支書、主任們,一聽說我們是山陽來的,立即放下手頭活計,顯出難以置信的熱情:原來,楊山村豈止住著山陽人,而是全村105戶全是山陽籍,差不多都是解放前或三年困難時期遷居的。而這105戶中,就有陳秀貞女兒王治春的孫子劉根升、重孫陳雙全(隨母姓)。

村監委會主任劉志仁,身高至少1.85米,體重足有100公斤,按山陽話說是個“蠻頭大漢”,他的老家就在山陽縣城對面的南庵村,離開幾十年了還鄉音未改。在崎嶇的山路上,他給我們講,1960年隨全家逃荒來到這兒后,連隔夜糧都沒有,厚道的當地人幫他家搭起茅屋,生產隊從儲備糧中借給他種子,又借給一犋牛,讓他們揀土厚處可勁兒犁,待第二年收成后再還,就這樣才算扎下了根。像他家這種情況,整個渭北高原上不知有多少。王治春的孫子,也就是陳秀貞老人的曾外孫劉根升家住在半坡上,房檐下掛滿包谷,屋里堆著小山樣待脫的青皮核桃。他身體不大好,耳朵背,性格也有點木訥,連奶奶樣貌都很模糊,更別說曾外婆了。不過他向我們提供,他表叔王來娃(陳秀貞孫子)家住眉縣金渠鎮黃家坡村,前些年還有過來往。

眉縣于1958年11月與周至縣合二為一,1960年8月復設,檔案、黨史、縣志三合一,統稱眉縣檔案史志局。常言道,和尚不親帽兒親,更何況局長何冰祖籍是山陽縣小河口鎮袁家溝六窩蜂。“你們這回算找到向上了。”他又一指支部書記兼方志辦主任楊虎平說,“陳秀貞的事跡他父子倆都清楚。他父親楊志春就是我們的老縣志辦主任,撰寫的《革命媽媽陳秀貞》曾收入《周至縣志》,并作為兩縣中小學生鄉土教材;《眉縣志》上英模人物陳秀貞的詞條就是他寫的,讓他給你們詳細講講吧。”

從《眉縣志》及楊虎平先生講述中,我們了解了大體情況——

陳秀貞,清德宗光緒六年(1880)出生于山陽縣北溝鄉北溝寺村,后嫁給板巖鄉油坊溝村王家。中年喪夫,日子過得十分艱難。民國17年(1928年),恰逢大旱,全縣歉收,只好攜女兒王治春、長子王治洲、小兒王治林遷居耀縣老君嶺,以開荒種地謀生。陳家坡會議召開兩月后,也就是1933年10月(農歷8月底)間的某一天,時任陜甘邊游擊隊總指揮部政委、中共陜甘邊特委軍委書記、陜甘邊革命委員會副主席的習仲勛,在照金地區活動時突遭國民黨軍隊掃蕩,身負重傷,情況萬分危急。危難之中的習仲勛看到一戶人家門口站著位50多歲的老媽媽,便抱著僥幸心理,艱難地走過去求救。這位老媽媽正是陳秀貞,她本來正在屋里做飯,聽見外面槍聲亂響,急忙跑出來眺望外出的小兒子。當聽說面前站的傷者是紅軍時,她毫不猶豫地將習仲勛引進家中,把大兒子王治洲的破衣給換上。此時,門外響起了急促的腳步聲,想著是白軍前來尋人,急中生智的陳秀貞讓習仲勛躺在土炕上,并蓋好被子。兩名白軍士兵沖進門,槍口對準她惡狠狠地問:“你家藏著紅軍嗎?不說就槍斃你。”陳秀貞面無懼色,鎮靜地說:“我們老百姓只知種地過日子,不知道啥啥軍……”白軍一看問不出名堂,便在屋內亂搜起來,猛然發現炕上躺著一個人,抓住陳秀貞的衣襻大吼:“這是什么人?”陳秀貞毫不慌亂,指著習仲勛故作心疼地說:“這是我兒子,才給老總引路回來,著了涼,正在發汗呢!”白軍看到身穿破衣的習仲勛一臉病容,的確不像紅軍大官,便無可奈何地走了。當晚,陳秀貞包了些干饃,和兩個兒子王治洲、王治林扶著受傷的習仲勛翻過大山,來到野草叢生的地溝梁,把他藏在一個隱蔽的山洞里。為了防止意外,臨別時,陳秀貞再三囑咐習仲勛:“安心養傷,白天千萬不能出洞,也不要在洞中弄出啥響聲。晚上,我們輪流給你送飯,等風聲過了再回邊區。”母子四人還用荊棘偽裝了洞口。

第二天,母子三人白天照常干農活,順便探聽風聲了解情況;晚上,陳秀貞用被單遮住窗子,油燈下悄悄為習仲勛煮野菜,準備好吃食,讓大兒子王治洲用瓦罐提著上山探望習仲勛,還想方設法弄些中草藥為習仲勛治療傷口。然而沒過幾日,敵人還是得知了習仲勛在此地受傷匿藏,便挨家挨戶搜查拷問,攪得老君嶺一帶雞犬不寧,人心惶惶。白軍最終偵悉確鑿情況,沖進王家,逼著陳秀貞交出習仲勛,并威脅說:“有人看見習仲勛跑你家來了,你還欺蒙黨國,當心你的性命!”面對威脅,陳秀貞依然堅貞不屈,回答也只有三個字:“不知道!”問不出名堂的敵人勃然大怒,扇耳光、皮帶抽、槍托砸,一番暴行之后,陳秀貞被打斷三根肋骨,昏死了過去。不知過了多久,陳秀貞才緩緩蘇醒過來,她的全身已被鮮血浸透,斷骨之疼更是鉆心。白軍看她活過來了,又把她拖出門外,用短槍逼她說出習仲勛藏在哪里。陳秀貞始終不屈服,堅決回答:“我不知道!快槍斃了我吧!早死早安然。”敵人實在無計可施,惱怒之下一把火燒了陳秀貞一家賴以棲身的草房和全部家當,臨走時又狠狠地踢了陳秀貞三腳!

陳秀貞被折磨得奄奄一息,直到第二天黎明前才蘇醒過來,值得慶幸的是兒女們都不在家,算是躲過了一劫。但敵人并未就此罷休,夜里鬼鬼祟祟潛伏于王家借住的房屋附近,伺機窺視動靜。陳秀貞顧不得自己傷痕累累,內心焦急的是,在敵人監視下無法再給習仲勛送飯送藥,縱使他不被敵人抓住殺害,也會餓死或者病死。所以,她忍著傷口的疼痛,白天上街討飯,盡可能弄些好吃的東西留下來,晚上,母子三人設法避開敵人視線,送飯和白糖水給習仲勛充饑解渴。有時趁著敵人松懈,在夜深人靜時偷偷將習仲勛引回家,把省下來的大米、豬耳朵肉等烹成有營養的飯菜,給習仲勛補身體。就這樣,陳秀貞母子冒著生命危險,與習仲勛一起艱難地度過了17個日日夜夜。習仲勛在陳秀貞母子的舍命保護、精心照顧下,不僅一次次躲過了敵人的搜捕,而且傷勢也已大好,身體基本復原。這期間,習仲勛一邊感激陳秀貞母子的舍命相救,親切地叫陳秀貞“干娘”,稱王治洲“干哥”,一邊耐心幫助陳秀貞母子四人認識革命、理解革命,在陳秀貞母子覺悟提高的基礎上,習仲勛介紹陳秀貞和王治洲母子二人光榮地加入了中國共產黨。在此后的多年里,陳秀貞家便成了中共的一個地下交通站,為黨做了許多有益的工作。當習仲勛告別陳秀貞老人回邊區時,陳秀貞毅然決然地把剛滿14歲的小兒子王治林交給他,讓帶到紅軍隊伍里去為窮人打天下。兩年后,紅軍游擊隊騎兵戰士王治林在旬邑縣一次與白軍的戰斗中壯烈犧牲,年僅16周歲。

因為是中共地下交通站,敵人反復騷擾,致使陳秀貞一家在耀縣無法安居,遂于1948年舉家遷回她的出生地——山陽縣北溝寺村社另組一個叫石槽的小山溝,過起了近乎與世隔絕的生活。中華人民共和國成立后,擔任中共中央西北局第二書記的習仲勛同志,念念不忘這個革命家庭和這位勝似親娘的“干娘”,多次派人查找未果,直到調任國務院副總理兼秘書長后,還給耀縣寫信。耀縣經過查找,得知陳秀貞已于解放前搬回原籍,遂將信件轉發山陽縣人民政府。石槽立地條件極差,灌木荊棘叢生,沒有一塊平地,距板巖鎮超過30公里,逼仄的山路崎嶇難行,趕趟集得整整一天,陳秀貞家又在半坡上,提桶水就需半個鐘頭,生活極其不便。為了照顧烈屬,板巖區公所在今板巖鎮王家村前溝組(原油坊溝)為其蓋瓦房三間,并劃分了土地。1954年春,王治洲又攜老母遷居條件較好的眉縣,先在營頭洪河大岔暫住,不久于金渠鎮黃家坡村定居。

陳秀貞舍命勇救習仲勛的事跡,據中央文獻出版社編輯出版的《習仲勛傳》(上卷)第五章最后一節記述:“在這段時間內,習仲勛受到了王姓農民老大娘的掩護和悉心照料。”習仲勛曾回憶說:“她半夜里把我從山林里叫回來,在她家里給我吃米飯,做豬耳朵肉,有時還把白糖給我送來。”他十分感激老大娘的體貼照顧,親切地稱她為“干娘”……同樣,陳秀貞老人也一直十分惦念習仲勛。1958年10月,受習仲勛邀請,王治洲攙扶著陳秀貞老人,帶著紅薯、包谷糝和臭豆腐等土特產登上了去往北京的列車。時隔多年之后,這對“母子”再度相見,習仲勛一家輪流侍陪陳秀貞、王治洲母子看戲、看電影、游覽風景區……這一住就是三個月。1960年10月,陳秀貞去世,享年80周歲,由周至、眉縣兩縣政府聯合出資安葬,并召開隆重的追悼大會。習仲勛悉聞噩耗,立即發來唁電,表示深切哀悼。2002年5月,習仲勛逝世,但兩家在革命戰爭年代締結的跨世紀情誼仍在延續,每到重大節日,王家后人就會接到一個來自北京的問候電話!

在金渠鎮黃家坡村,我們分別采訪了陳秀貞的孫子王來娃、曾孫女王實英(原名秋英,經齊心女士改名),進一步驗證了楊虎平先生的講述和史料的真實性。

我們歷時5天時間,行程2000多公里,走訪3市4縣區3鎮6村50余人,追尋革命媽媽陳秀貞蹤跡。北溝寺原村支書、83歲的龔勝財對陳秀貞還有深刻印象:“那可是個歪火(厲害)老婆兒,平日不言不傳,若見到不平事,特別是忤逆不孝子,她就上前拿耳巴子照臉上抽,拿拐拐照頭上磕。”這就是陳秀貞,一個普通的山陽農婦,無論流浪何處,行囊中都裝著豪俠和正義!