本報記者 方立

洛南倉頡造字是列入國家級非物質文化遺產保護名錄的文化瑰寶,影響久遠,洛南也因是中國文字的發祥地被譽為“漢字故里”。近期,圍繞“壯麗70年·奮斗新時代”系列報道,記者將其列進采訪要目,利用一個多月時間,在洛南尋訪倉頡造字的遺跡和傳奇。

據傳說,倉頡,復姓侯剛,號史皇氏,軒轅黃帝史官,曾把流傳于先民中的文字加以搜集、整理和使用,在漢字創造的過程中起到了重要作用。他根據野獸的腳印研究出了漢字,為中華民族的繁衍和昌盛做出了不朽的功績。但普遍認為漢字由倉頡一人創造只是傳說,不過他可能是漢字的整理者,被后人尊為“造字圣人”。

資料確認,倉頡故里為陜西白水,造字于陜西洛南。《荀子》《河圖玉版》《策海》《史記》《路史》《述異記》《辭海》《中國通史》《白水縣志》《洛南縣志》等文獻史料對倉頡在洛南造字均有詳實記載。歷史事實證明,倉頡是中國漢字的首創人,洛南是中國文字的發祥地。

洛南縣洛河源頭的洛源街是我的故鄉,倉頡造字的故事在40多年前上小學時,就聽父母和老師說過,且傳說造字的遺址距洛源只有10多公里。后來我去縣中上學時路過此地,但僅僅是看別人指了指大體的位置。這次專程采訪,才有機會尋訪倉頡造字的遺跡。那天,還下著雨,我們驅車從縣城西行20多公里,來到地屬保安鎮的洛河黑潭,首先看到的是“靈龜負書”,神形兼備的大石,倒也符合“靈龜”負重前行的姿態。

向導繼續帶我們去了“墨染黑潭”的景點。在一個已保護起來了的院子里,有直徑10米的圓形水池,看上去顏色烏黑,但實際上清澈干凈。向導說,這是倉頡洗筆形成的,所以叫“墨染黑潭”。當然,我沒有信,那時還沒有發明筆墨,若說是洗木炭筆,還是可能的。

史料記載,倉頡造字遺址包括陽虛山、元扈山、墨染黑潭、靈龜負書等。陽虛山與元扈山隔洛河對峙,傳說為倉頡造字處。《策海·大書》載有:“倉頡登陽虛之山,臨于元扈洛汭之水,靈龜負書,丹甲青文,倉帝受之,遂窮天地之變,仰觀奎星圓曲之勢,俯察龜文、鳥跡、山川、指掌而創文字”。傳說元扈山峭崖石壁上倉頡所造28字,被各路官員數遍拓印。每次拓印時,盤踞搭架,研墨洗筆,竟將山崖下一汪碧綠的潭水染黑,至今混濁,難于澄清。這是“墨染黑潭”傳說的另一個版本。

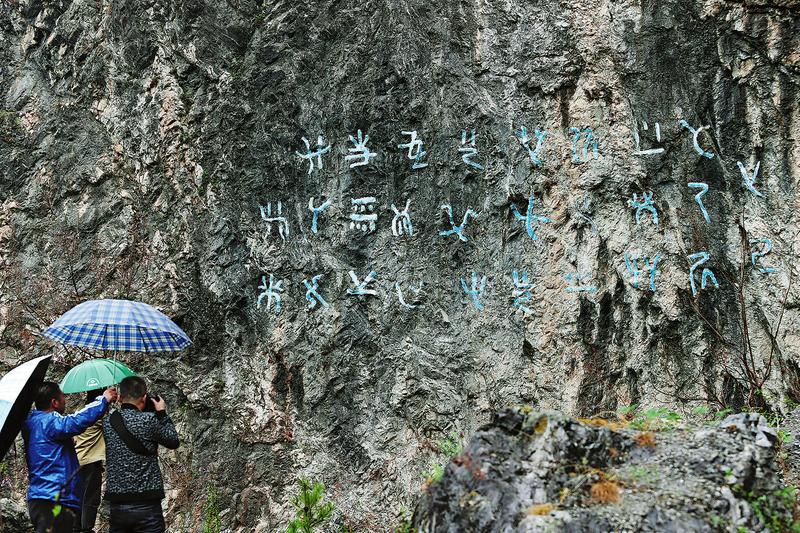

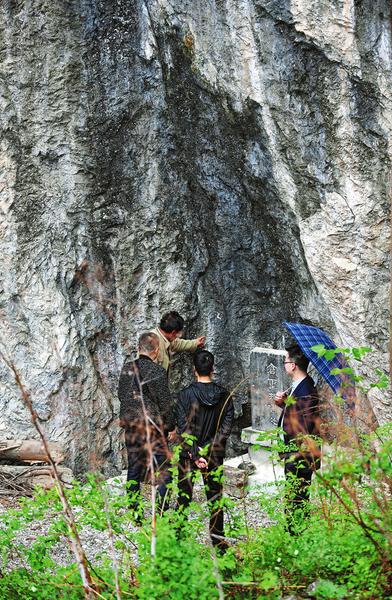

顯然,去陽虛山造字遺址更為重要。我們沿河上行兩公里,鎮上干部領我們過河來到山下。時雨時霧,給這座神奇山嶺增添了一點神秘。我們冒雨穿過村莊,來到山底,看到一面巨大的崖壁,由下向上向外伸展,雖然下著雨,但崖壁下仍像石屋般干凈且無落雨。向導指著一個石碑說:“倉頡就在那兒造的字,后來把28個字刻在崖壁上。因長年風化,有關方面把28字用顏料復原出來,便于游人識別。”我注視著崖壁上的字形紋理,不由得對倉頡肅然起敬,如果這些傳說是真的,那需要多少腦力和意志。如果沒有倉頡在此造字,我們中華民族五千年的文明又從何說起、如何書寫。

尋訪完倉頡造字遺跡,鎮上的同志又熱情地帶我們看倉頡小鎮。這里依托倉頡造字、河洛文化及倉圣湖等山水生態資源,融合保安鎮易地扶貧搬遷工程,規劃建設的濱河景觀休閑帶、中華倉頡漢字文化博覽園、主題教育拓展基地以及康體養生度假區等呈現出“一帶三板塊”的格局,仿古建筑和現代建筑交相呼應,街口一塊四目倉頡“龍山授書”石雕吸引著過往的游人。

實地采訪完成后,記者更多的是尋找倉頡造字的史料和傳說。事實上,倉頡造字的傳說在洛南代代相傳,也散見于我國各種古籍版本和民間口頭文學,形成了系列民間故事。幾十年來,洛南地方政府和史學者、文人等,努力挖掘這一文化資源,延續光大了倉頡造字精神。2008年、2009年,洛南倉頡造字被列入洛南縣第一批非物質文化遺產保護名錄和陜西省第二批非物質文化遺產保護名錄,2014年被列入國家級非物質文化遺產保護名錄。