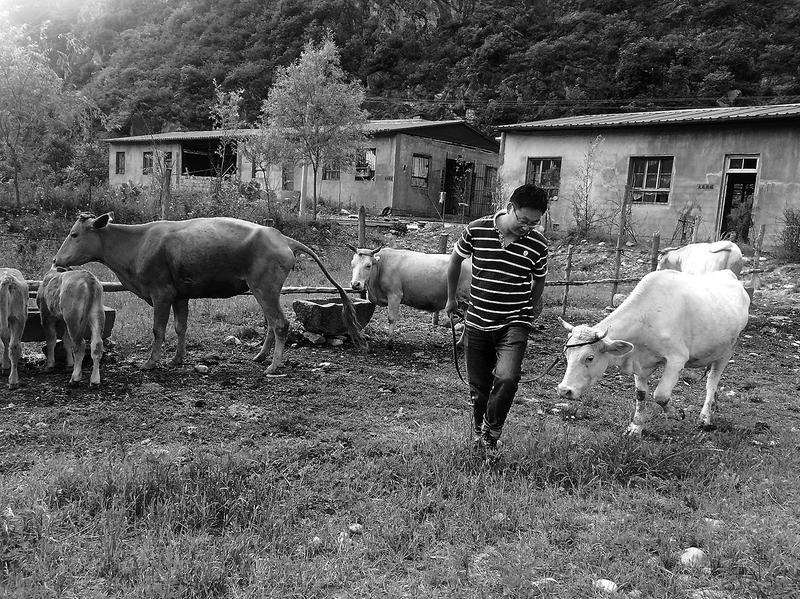

李剛龍是個80后大學生,如今在老家養起了牛,將自己的養牛事業做得有聲有色,在當地傳為佳話。

李剛龍大學畢業后在西安、廣州打過工,還在榆林開過店賣電腦,天生愛折騰的李剛龍見電腦生意越來越難做,就想回老家干點事情,想到以前給榆林養牛場裝監控時候,看過他們養牛的全過程,而老家洛南縣靈口鎮程灣村草源豐富適合養牛,想好后,李剛龍毅然回到老家租地,開始了養牛之路。

真正開始養牛才發現并不是想象中那樣簡單,2015年春,李剛龍從農戶那里買回16頭母牛,三天兩頭跑去其他養殖戶那里請教,還積極聯系西農大的朋友給他指點養殖技巧。他在山上租賃了十畝地種草,解決牛的口糧問題,采取粗放式養殖模式,白天將牛趕到山上放養,晚上回牛圈。村里的河上只有吊橋,李剛龍每天騎著摩托車從吊橋上過,在牛場打料渾身都是草料,沒辦法見人。從河對面運草的時候,一個人實在拿不動,李剛龍想出了個辦法,自己制作橡皮筏子,從空中綁鋼絲繩,拉動鋼絲繩運過來。

因為是初次養牛,經驗不足。牛在山上吃草的時候,一頭母牛從山上摔下來死了,買母牛的時候花了一萬多元錢,最后肉只賣了500元錢。過了幾天,放牛的時候,李剛龍發現一頭小牛渾身沒勁,連河都過不了,李剛龍搞不清楚小牛得了什么病,等到下午再去看的時候,小牛已經倒在草地上渾身爬滿了螞蟻,仔細觀察發現已經死了。從農戶家里買回的三頭牛不見了,找了幾天幾夜才知道是牛走山路跑回了原來的主人家。有了這幾次的教訓后,李剛龍養牛更細心了,白天雇傭了一個當地農民上山看牛,他買回養牛書籍,苦心鉆研牛的病理知識,悉心鉆研養牛技巧。母牛產小牛是李剛龍最高興的時候,他晚上睡不著覺,給牛剪臍帶,完了打消炎針,慢慢掌握了皮下注射和肌肉注射的區別。

李剛龍養的牛銷路根本就不愁,許多人都提前預定。養母牛兩年是不見效益的,2015年因為母牛沒有產小牛,只有投入沒有產出,是賠錢經營的。到2016年,養了30多頭母牛,當年賣9頭小牛,收益基本持平,今年養了44頭母牛,生了13頭小牛,預計到明年能產40多頭小牛,大概能收入20多萬元。

夏秋兩季是打料最忙的時候,李剛龍雇傭當地十幾個人幫忙,每人每天勞務費100多元錢,帶動貧困戶增收。去年春天,李剛龍還建立了四季興牧養殖專業合作社,發展“借牛還牛”的模式,由他免費為貧困戶提供牛犢、技術支持,由貧困戶自己飼養牛犢,牛犢長大產小牛后,小牛歸農戶,母牛歸李剛龍所有。這個想法已經和村民溝通好,后半年就具體實施。

李剛龍說:“下一步,我想把牛場的圍墻蓋起,辦公室建好,走規模化、標準化生產的路子,帶動更多的親戚們依靠老家優越的地理環境走上致富路。”(記者 劉婷)