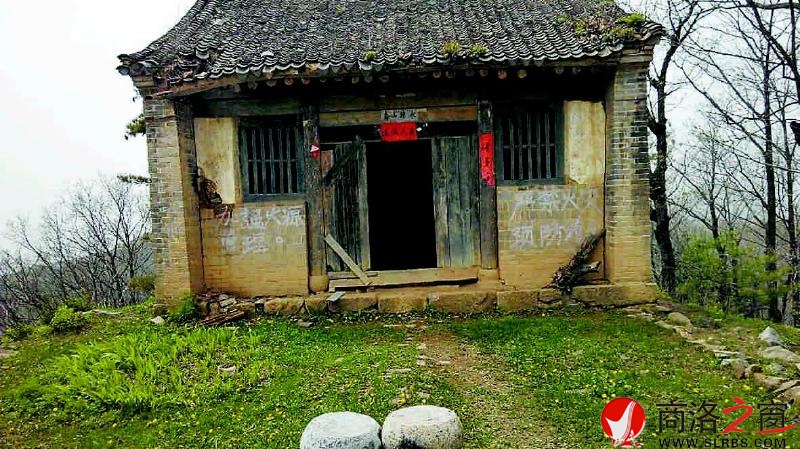

張志道老人居住的古廟

商洛日?qǐng)?bào)訊(文/圖 趙曉翔)在海拔1600米的洛南縣云蒙山山巔懸崖邊上,有一座古廟,廟里居住著一位71歲的老人。老人叫張志道,是洛南縣寺坡鎮(zhèn)水磨村人,老人說他在這里已經(jīng)獨(dú)居了3個(gè)年頭,獨(dú)居這里主要想圖清靜,并看好古廟內(nèi)的文物。

獨(dú)居高山圖清靜

筆者從洛南縣城出發(fā)驅(qū)車20多公里來到了麻坪鎮(zhèn)云蒙山下,遙望云蒙山,山勢(shì)險(xiǎn)峻,懸崖峭壁,山路狹窄。一行數(shù)人棄車徒步,順著一條蜿蜒陡峭的羊腸小道穿行于松林灌叢之中,手腳并用艱難爬行了3個(gè)小時(shí),來到了一個(gè)可謂“天險(xiǎn)”的陡峭懸崖,小路從懸崖邊穿行而上,懸崖高約30余米,懸崖邊上也無任何護(hù)桿,讓人望去頭暈?zāi)垦#蠹夷憫?zhàn)心驚爬上懸崖之上,在陡峭的懸崖邊不遠(yuǎn)處,一座破爛的寺廟映入我們的眼簾。隨行領(lǐng)路的云蒙山村一位村民說,寺廟旁那個(gè)衣衫襤褸的老人就是張志道。

老人個(gè)頭不高,頭發(fā)花白,但卻滿臉慈祥。雖然已經(jīng)進(jìn)入初夏,但由于山高天寒的原因,張志道老人還穿著厚厚的棉襖。老人說話聲音洪亮,耳聰目明,與我們想象中的因長期生活山中,滿臉滄桑,骨瘦如柴的形象完全不符。看到有人上山來了,張志道老人趕緊跑過來打招呼。

采訪中,筆者了解到,張志道老人出生于1943年,今年71歲,家住寺坡鎮(zhèn)水磨村,老伴過世多年,但家里還有兒子、兒媳、孫子等人,老人上山也有3個(gè)多年頭了。老人告訴我們:“我獨(dú)居這里,主要想遠(yuǎn)離人群,想圖個(gè)清靜,另外就是要好好看護(hù)這座古廟里的文物。”

生活用品山下買

筆者緊隨老人來到了他居住的地方,立刻被屋里冒著的滾滾白煙熏得咳嗽起來。老人居住的地方是一座破爛的兩間土房,已被煙熏的烏黑,靠西側(cè)的一間是一個(gè)土炕,土炕邊上擺放著一張臟舊的桌子,桌上擺放著些簡單的生活用品,正中的一間是灶房,灶房內(nèi)盤著一口鐵鍋,下面燃燒著干樹枝,鍋里正煮著什么,筆者揭開鍋蓋一看,原來里面煮著山蘑菇。旁邊的一張舊案上擺放著一個(gè)蒸籠,揭開蒸籠里面有幾個(gè)饅頭和半碗剩飯。

據(jù)張志道老人講,自己吃水可從屋后的井里取,但生活用品,卻要從山下30里的麻坪街購買。張志道說:“我每隔半個(gè)月要下一趟山,從山下的麻坪街買些米、面、油和菜,我年齡大了,背不動(dòng)太多的東西,每次下山得一整天時(shí)間,往往趕早下山,很晚才能回來,在上山途中要歇好幾十回。”

張志道老人說,這里的夜晚黑的特別早,晚上特別寧靜,剛來的時(shí)候,晚上還有些害怕,有時(shí)還能聽到狼的嚎叫,白天也能看到野豬,時(shí)間久了慢慢就習(xí)慣了,反而受不了人多的吵鬧。

挖中草藥謀生

張志道老人非常健談,他一邊打掃院落,一邊與筆者聊著自己的生活經(jīng)歷。他講話思路清晰,精神矍鑠,看起來并不像一個(gè)獨(dú)居深山的老人。張志道老人驕傲地告訴筆者,這些年自己的“野人”生活中,從未患過任何病,感冒咳嗽也是少之又少。這和老人精通醫(yī)藥和注重平日的“養(yǎng)生”是分不開的。老人說,自己懂醫(yī),平時(shí)上山的游客自己都為他們免費(fèi)治療。

張志道老人講,自己是2011年上的山,剛來的時(shí)候,自己還有一點(diǎn)錢,慢慢的這些錢花完了,挖中草藥成了自己唯一的生活來源。“為了謀生,我就靠挖豬苓、遠(yuǎn)志、丹參、蒲公英、柴胡等藥材,秋天撿拾橡子果,背到山下去賣,然后再買些吃的東西再背上山,去年我賣橡子果和中草藥賣了1000多塊錢,加上寺廟里香客的香火錢,我就能維持自己的生活。”張志道老人笑著說。